교육부가 고등학교를 마치고 취업을 준비하는 학생을 위해 자격증 취득 시 현금을 지원하는 정책을 시행 중인 가운데 교육 현장에서는 제도의 실효성에 의문을 제기하고 있다. 자격증 시험을 준비하는 데 들어가는 비용 대비 지원금이 너무 많은 데다 취업과 무관한 자격증을 따고 지원금이 지급되는 등 예산이 ‘묻지 마’식으로 집행되고 있다는 지적이다.

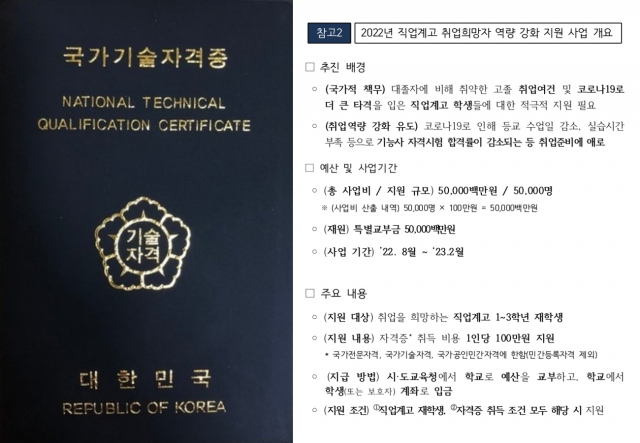

6일 서울경제 취재를 종합하면 교육부는 지난해 8월부터 ‘고졸 취업 희망자 역량 강화 지원 사업’의 일환으로 직업계고등학교 3학년 학생이 자격증을 취득하면 각 지역 교육청 예산과 합쳐 지원금 50만 원을 지급하는 사업을 시작했다. 올해부터는 1~3학년 모두에게 최대 100만 원씩 지원하는 방식으로 사업을 확대했다.

예산도 늘었다. 교육부에 따르면 관련 예산은 2021년 120억 원에서 1년 만에 500억 원 규모로 4배 이상 급증했다. 직업계고 취업률이 지속적으로 감소하는 상황에서 코로나19 여파로 등교일 감소, 실습 시간 부족 등으로 기능사 등 자격시험 합격률마저 떨어지자 자격증 취득을 장려하기 위해 비용을 지원하겠다는 취지다. 학생들은 컴퓨터활용능력이나 전기기사 등 국가에서 공인한 자격증을 취득하면 본인 또는 보호자 계좌로 최대 100만 원을 받을 수 있다.

문제는 지원금이 자격증을 취득하는 데 들어가는 비용에 비해 너무 많다는 점이다. 고용노동부에 따르면 검정형 국가기술자격 접수 상위 10개 종목의 평균 응시료는 약 2만 2000원 선이다. 필기와 실기 시험의 응시료가 10만 원이 넘는 종목은 전체 546개 중 10%도 되지 않는다. 한 특성화고등학교에서 학생들을 지도하는 김 모(55) 씨는 “실습이 포함된 자격증이면 재료비나 강의료 등으로 비용이 많이 들 수도 있지만 대부분은 책값까지 다 포함해서 20만 원 정도면 시험을 통과하는 것 같다”며 “자격증 취득을 독려하는 차원에서 지원금을 지급한다는 취지는 찬성하지만 100만 원은 너무 많다”고 지적했다.

취업에 필요한 자격증을 취득한 후에도 교육부 지원금을 받기 위해 취업과 무관한 자격증까지 따고 지원금을 신청하는 사례도 나타나고 있다.

특성화고에 재학 중인 장 모(18) 씨는 “공부를 잘하거나 일찍부터 관심 분야로 진로를 준비한 친구들은 1~2학년 때 필요한 자격증을 다 따놓은 경우가 많은데 지원금은 올해 자격증을 딴 경우에만 받을 수 있도록 돼 있다”며 “친구들 대부분이 돈을 받기 위한 목적으로 따기 쉬운 자격증만 골라서 시험을 치고 100만 원씩 받는 것 같다”고 했다.

교육부는 “학생들이 자격증을 많이 따도록 유인하기 위해 지원금을 지급하고 있다”며 “올해는 이 유인책을 강화하기 위해 금액을 50만 원에서 100만 원으로 올렸다”고 설명했다.

현장에서 자격증 취득을 독려하기 위해 응시료나 책값·재료비 등 실비를 지원하는 한편 취업 역량 강화를 위해서는 다른 지원책을 강구할 필요가 있다고 강조한다. 지방의 한 마이스터고등학교 교사는 “학생들이 취업하려면 역량 강화가 중요한데 요즘 개발자 등 현직 강사들의 몸값이 워낙 높아 강의 비용 때문에 섭외하기가 하늘의 별 따기”라며 “전문 강사를 초빙하는 데 드는 비용을 지원하는 등 교육부 차원의 예산 지원이 시급하다”고 말했다.

마이스터고에서 근무하는 또 다른 교사도 “지방은 개발자, 게임 산업계에 근무하는 현직자를 강사로 데려와 수업을 진행하는 게 어렵다”며 “현직에 있는 전문가가 학생들에게 지식을 나눠주고 동기부여를 해주는 역할이 크기 때문에 관련 지원을 확대하는 게 필요하다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

name@sedaily.com

name@sedaily.com