‘14% VS 86%’

한국 노동시장의 지형도를 적나라하게 보여주는 수치다. 14%는 양대 노총이 사실상 만든 노동조합 조직률이다. 양대 노총은 노조에 소속된 근로자 293만 3000명을 보호한다. 반대편에 있는 86%는 노조의 보호를 전혀 받지 못하는 절대 다수의 근로자들이다. 한국 노동시장은 지난 30년 동안 양대 노총이 만든 10~14%가 주도해왔다. 14%가 성벽을 높이 쌓고 그들만의 기득권을 고수하는 동안 나머지 86%의 근로자는 철저히 소외됐다. 정부가 노동시장 개혁의 핵심으로 꼽는 이른바 ‘노동시장 이중구조’다.

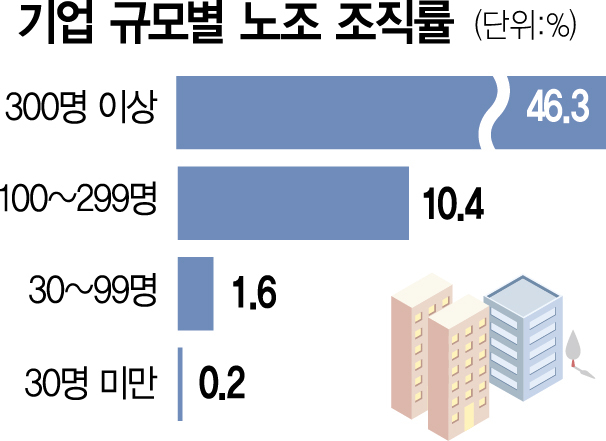

26일 서울경제가 내년 노동 개혁 30년을 맞아 신년 기획으로 노동 학계, 경제 전문가와 경영계, 국회 환노위 위원 등 30명을 대상으로 조사한 노동 개혁 과제에서도 이중구조 해소가 가장 먼저 해결해야 할 핵심 과제로 꼽혔다. 노동시장 이중구조는 기업 규모, 원·하청, 고용 형태, 성별 간 극심한 양극화를 초래했다. 대기업·정규직은 연공에 따른 호봉제와 노동조합의 강한 교섭력을 바탕으로 이중구조의 하층인 중소기업·비정규직과의 격차를 갈수록 벌리고 있다. 지난해 임금근로자 2058만 6000명 가운데 노조 조합원은 14.2%(293만 3000명)다. 100명 미만 근로자 사업장의 노조 조합원은 1.8%(8만 8337명)에 불과하다. 중소기업과 비정규직은 대부분 비노조 근로자다.

이중구조 개선은 상층부인 대기업·정규직의 기득권을 깨는 것부터 시작돼야 한다는 게 전문가들의 공통된 조언이다. 최영기 전 노동연구원장(한림대 객원교수)은 “한국 노동시장은 이중구조가 너무 심하다”며 “고용이 안정돼 있고 연공주의(호봉제)의 혜택을 받는 인사이더들이 보호막을 유지하는 한 비정규직·하청·여성·청년은 불공정을 느낄 수밖에 없다”고 말했다.

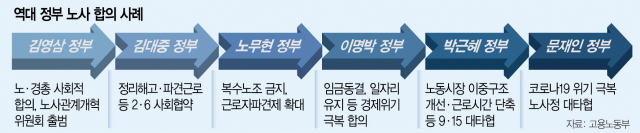

지난 30년 동안 역대 정부는 수차례 노동 개혁을 시도했지만 양대 노총을 중심으로 한 14%의 공고한 벽에 부딪혀 번번이 좌절했다. 하지만 이번에는 달라야 한다는 지적이다. 저출산 고령화, 생산가능인구 감소 속에 노동생산성과 잠재성장률이 뚝 떨어진 만큼 개혁으로 돌파구를 찾아야 한다는 목소리가 크다. 디지털 시대의 산업 대전환으로 일하는 시간과 방식이 달라지고 노사 관계도 급변하고 있는 만큼 노동 개혁은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제가 됐다. 윤석열 정부가 추진하는 근로시간·임금제도 개혁도 14%의 공고한 벽을 깨는 데서 시작된다. 공정한 보상을 요구하는 MZ세대를 중심으로 기성 노조에 대한 반발이 거세지며 새로운 노조가 결성되는 등 노동시장 내부에서 변화의 바람도 불고 있다. 86%를 위한 노동 개혁은 이미 시작됐다는 평가다.

전문가들은 노동 개혁을 이끌어갈 대통령의 강력한 리더십이 중요하다고 강조했다. 노동 개혁의 성공 요건은 노사정 간 신뢰와 대화, 개혁에 대한 국민 공감, 여야 협치가 꼽혔다. 권순원 숙명여대 경영학과 교수는 “야당과의 정치 복원이 노동 개혁을 위한 중요한 기반이 될 것”이라고 조언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com