팬데믹 기간에 미국 샌프란시스코의 중심인 엠바카데로에 새로 들어선 22층 높이의 럭셔리 콘도(개인 소유 아파트) ‘원스튜어트레인’. 베이브리지가 한눈에 들어오는 전경을 자랑하는 데다 구글 샌프란시스코 사무실이 걸어서 5분 거리에 있는 등 지리적 장점으로 착공 전부터 큰 관심을 모았다. 2021년만 해도 1150만 달러(약 155억 원) 수준에서 거래되던 이 콘도는 지난해 8월 최상층의 펜트하우스가 1050만 달러(약 141억 원)에 주인을 찾은 후 거래가 뚝 끊겼다. 전체 물량 120채 중 79채가 아직 공실 상태다. 새 집 냄새가 빠질 때까지 입주민을 찾지 못한 곳은 이곳뿐만이 아니다. 2018년만 해도 세일즈포스공원과 바로 연결되는 장점으로 최고가에 거래됐던 181 프리몬트가의 럭셔리 콘도 역시 3분의 1이 비어 있다. 재택근무 확대와 미 연방준비제도(Fed·연준)의 고금리 기조로 상업용 부동산을 중심으로 나타나던 부동산 시장 둔화가 럭셔리 콘도를 넘어 주택 시장 전반으로 확산되고 있다. 미국의 장기 주택담보대출(모기지) 금리가 7.6%에 달하면서 부동산 업계에서도 내년 초까지는 사실상 ‘개점휴업’ 상태가 될 것이라는 한숨이 커지고 있다.

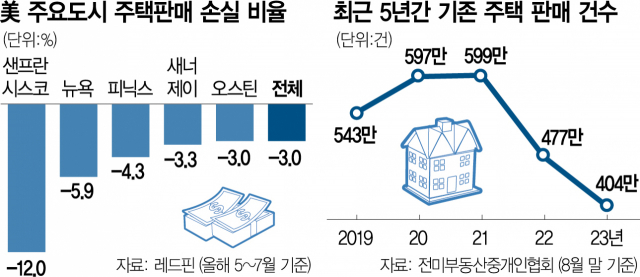

금문교를 바라보고 있어 고급 주택가가 형성된 프레시디오 지역의 경우 6개월 전만 해도 890만 달러에 나왔던 저택이 30%가량 가격을 낮췄다. 일부는 처분을 위해 눈물을 머금고 매입가보다 낮은 가격에 주택을 팔고 있다. 집을 구입할 때 고정금리나 5년마다 금리를 조정할 수 있는 변동금리(ARM)를 택하는데 금리 조정 시기가 돌아온 경우도 상당수다. 부동산 정보 업체 레드핀에 따르면 올 5~7월 샌프란시스코에서 판매된 주택 중 매입가보다 매매가가 떨어진 주택은 전체의 12%로 전년(5%) 대비 두 배 이상 늘었다. 이들이 손해를 본 금액의 중간값은 10만 달러(약 1억 3500만 원)에 달한다. 부동산 에이전트 회사 인테로에서 샌프란시스코 이남 실리콘밸리를 중심으로 활동하는 사라 청 에이전트는 “팔면 손해를 보는 상황이다 보니 사망·이혼 등 급처분을 해야 할 긴박한 사유가 아닌 이상 다들 매물을 거두고 있다”며 “내년이 지나서 모기지 금리가 5.5% 수준으로 떨어질 때까지는 주택 시장 거래가 거의 없을 것”이라고 짚었다. 이어 “이미 집을 산 사람들 입장에서는 금리 부담을 안고 갈아타기를 할 유인이 적다”고 덧붙였다.

일부 학군을 중심으로 매수 수요는 여전하지만 매수자들도 대부분 주택 구매 계획을 미룬 상태다. 부동산 정보 플랫폼 질로에 따르면 샌프란시스코 일대에서 20%의 다운 페이먼트(현금 선지급)를 가정할 때 7%의 모기지 금리로 집을 사려면 최소 27만 5000달러(약 3억 7000만 원)의 소득이 필요한 것으로 나타났다. 정보기술(IT) 업계의 고소득자가 많은 샌프란시스코·실리콘밸리 일대에도 이를 충족할 수 있는 인구는 많지 않다. 올 초만 해도 아파트 계약 만료 시 주택 구매를 계획했던 소프트웨어 엔지니어 메이 위안 씨는 최근 아파트 계약 연장을 결정했다. 그는 “불과 2년 전만 해도 주변 사람들은 2%대 금리로 집을 샀는데 지금은 3배가 넘는다”며 “나중에 금리가 떨어진다고 해도 이자를 조정할 수 있는 타이밍까지 버는 족족 이자로 나가야 할 수준”이라고 토로했다.

캘리포니아 부동산 협회(The California Association of Realtors)도 올해까지는 고금리, 경기 침체 여파로 주택 가격이 하락할 것으로 보고 있다. 협회는 지난달 발표를 통해 올해 26만 6200채가 거래될 것으로 전망하면서 내년에나 22% 늘어난 32만 7100채의 거래가 예상된다고 언급했다. 미국 전체적으로도 올해 주택 거래는 역대 최저치를 기록할 것으로 보인다. 부동산 중개 업체 레드핀의 자오천 연구원은 올해 미국의 기존 주택 매매가 410만 건가량으로 2008년 이후 최소치를 찍을 수 있다고 전망했다. 팬데믹 때 주택 사재기가 벌어졌던 2021년(600만 건) 대비 대폭 낮아진 숫자다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

madein@sedaily.com

madein@sedaily.com