빛이나 적외선과 같은 테라헤르츠(㎔) 전자기파를 3만 배 이상 증폭시킬 수 있는 기술이 개발됐다. 물리 모델을 바탕으로 인공지능(AI)과 결합한 이 기술은 6G 통신용 주파수의 상용화를 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

유니스트(UNIST·울산과학기술원) 물리학과 박형렬 교수팀은 미국 테네시대학교 이준수 교수팀, 미국 오크리지 국립 연구소 윤미나 교수팀과 함께 6G 통신용 ㎔ 나노공진기의 최적화 기술을 개발했다고 20일 밝혔다. 슈퍼컴퓨터로도 오래 걸리던 작업을 물리 이론 모델 기반의 AI 학습으로 개인 컴퓨터에서도 쉽게 설계 가능하도록 만들었다.

연구팀은 ㎔ 전자기파 투과 실험으로 새로 개발한 나노공진기의 효율을 분석했다. 일반 전자기파가 만드는 전기장과 비교했을 때, 3만 배 이상 증폭된 전기장을 발생시킬 수 있었다. 이는 지금까지 학계에 보고된 ㎔ 나노공진기에 비해 300% 이상 효율이 향상된 결과다.

지금까지는 광 시뮬레이션과 AI를 합해 최적의 설계법을 찾아내는 ‘AI 역설계 기술’이 사용됐다. 주로 가시광이나 적외선 영역에서 작동하는 광소자를 설계했다.

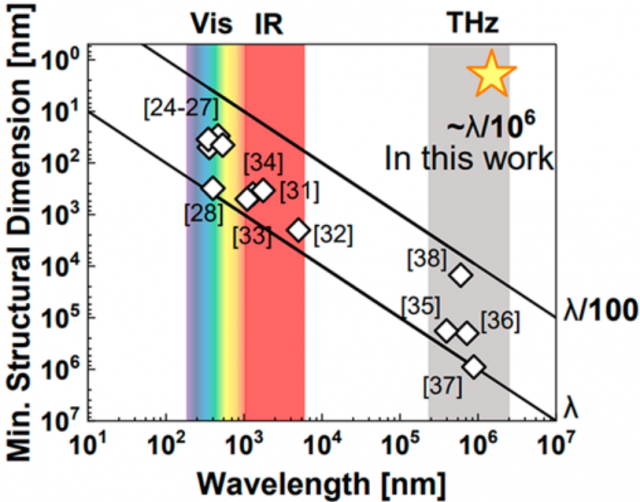

박형렬 교수는 “AI 역설계 기술에선 파장의 십분의 일이나 백분의 일 크기의 광소자 구조를 주로 설계했다”며 “하지만 6G 통신의 주파수인 0.075~0.3 ㎔ 영역의 파장에 비해 백만분의 일 만큼 작아 적용이 어려웠다”고 덧붙였다.

6G 주파수에 작동하는 나노공진기를 설계할 경우 고성능 컴퓨터를 이용해도 한 번의 시뮬레이션을 위해 수십 시간이 소요된다. 즉, 기존에 알려진 역설계 방법을 이용해 하나의 소자를 최적화하려면 수백 년의 시간이 소요될 수 있다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 물리학 이론 모델을 이용해 AI 역설계 방법과 결합해 ㎔ 영역의 나노공진기를 새로 설계했다. 개인용 컴퓨터 사양으로도 40시간 이내에 소자를 최적화할 수 있었다.

제 1저자 이형택 연구원은 “이번 연구를 통해 최적화된 나노공진기는 초정밀 검출기뿐만 아니라 극미량 분자 감지 센서, 볼로미터 연구 등에도 활용될 수 있다”며 “연구에 적용된 방법론은 특정 나노 구조물에만 국한되지 않으며 여러 파장이나 구조의 물리 이론 모델 함께 다양한 연구에 활용될 수 있다”고 설명했다.

박형렬 물리학과 교수는 “이번 연구의 핵심은 물리 현상을 이해해 AI를 이용한 기술의 효율을 향상시킨 것이다”며 “AI가 모든 문제를 해결해 줄 수 있을 것 같지만 물리 현상을 먼저 잘 이해하는 것이 여전히 중요하다”고 덧붙였다.

이번 연구는 세계적 권위의 국제학술지인 나노 레터스(Nano Letters)에 12월 7일 온라인 게재됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jjs@sedaily.com

jjs@sedaily.com