외국인투자가의 ‘탈중국’ 현상이 가속화하고 있다. 미국 등 서방국가와의 공급망 갈등을 비롯한 4대 악재가 더해지며 대(對)중국 외국인직접투자(FDI) 규모가 코로나19 확산 초반 이후 최저 수준으로 급락했다. 대외 개방을 강조하는 중국이지만 체질 개선 없이는 떠나가는 외국인투자가의 발길을 되돌리기가 쉽지 않아 보인다.

21일 중국 상무부가 발표한 올해 1~11월 누적 기준 대중국 FDI 규모는 1조 403억 위안(약 189조 4180억 원)으로 전년 대비 10% 줄었다. 전월인 10월까지 감소 폭(-9.4%)보다도 악화됐다.

상무부는 월별 수치 없이 누적치만 공개하고 있으나 블룸버그의 추산에 따르면 지난달 중국에서 실제 활용된 신규 외국 자본은 533억 위안으로 전년 동기 대비 19.5%나 급감했다. 이는 코로나19 확산 초기인 2020년 2월(468억 위안) 이후 4년여 만에 최저치다. 대중국 FDI 규모는 1~5월 이후 7개월째 감소세다. 6월부터 마이너스(-2.7%)로 전환한 후 감소 폭이 확대돼 지난달 감소율의 경우 두 자릿수를 나타냈다.

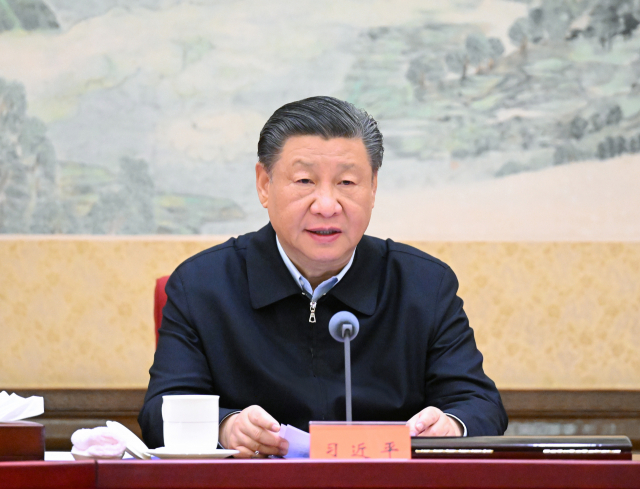

하반기 들어서도 경제 회복이 더디게 진행되자 중국은 시진핑 중국 국가주석, 리창 국무원 총리 등 지도부가 나서 대외 개방 의지를 강조하고 있다. 시 주석이 지난달 3년 만에 상하이를 방문해 “외자 기업의 권익을 보호하겠다”고 강조했지만 오히려 외국인 투자 감소 폭은 커지는 추세다.

각종 악재가 더해진 영향으로 △미국 등 서방국가의 디리스킹 등 공급망 갈등 △중국의 성장 동력 약화 △시진핑 장기 집권에 따른 불안 증폭 △달러 가치 상승 등이 꼽힌다.

조 바이든 미국 행정부는 중국 내 첨단산업 투자를 제한하고 있다. 미 월가의 대형 사모펀드가 매년 1000억 달러를 투자하던 데서 올해는 11월까지 43억 5000만 달러로 쪼그라든 것도 이의 영향이다. 일본식 저성장을 우려할 정도로 중국의 성장이 한계에 봉착했다는 우려가 나온다. 반간첩법 개정안 등으로 투자는커녕 짐을 싸는 외국 기업도 늘고 있다.

외국인 투자 위축으로 가뜩이나 경기 부양이 지연되고 있는 중국은 기준금리 인하 가능성이 점차 높아지는 분위기다. 중국 제일재경은 24일 “주요 국영은행이 지난주 예금금리를 인하함에 따라 중기유동성지원창구(MLF) 인하 여력이 생겼다”며 내년 1분기 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 낮출 것으로 예상했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 2024년 세 차례의 금리 인하를 시사하는 등 글로벌 중앙은행의 내년 금리 인하 가능성이 커지며 중국도 금리 인하에 따른 위험이 줄어들기 때문이다. 일본 노무라증권은 중국 인민은행이 내년 1월과 4월 각각 15bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 낮추고 유동성 공급을 위해 지급준비율도 25bp 인하할 수 있다고 전망했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

bright@sedaily.com

bright@sedaily.com