“복(福)도장을 새겨 달라면 괴롭습니다. 그런 게 없는데 어떻게 만들라는 것인지…. 복도장은 사용하기 나름입니다.”

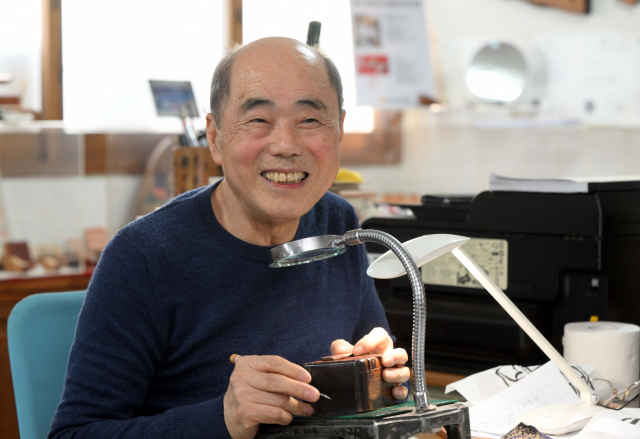

최병훈(74) 여원전인방 대표는 대한민국 인장 공예 명장(名匠)1호로 50년 넘게 도장을 새기는 데 한 우물을 팠다. 컴퓨터로 서체를 고르고 기계로 도장을 뚝딱 새기는 시절이지만 오롯이 수작업만 고집했다. 공방 작업 테이블에 놓인 수십 개의 조각칼도 그가 직접 제작했다고 한다. 서울 강북구 수유리 장미원시장 초입에 위치한 이곳은 서울역사박물관이 지난달 29일 ‘서울미래문화유산기록 사업’의 일환으로 선정한 ‘서울의 인장포 5곳’ 가운데 하나다.

도장을 예술의 경지에 올렸다는 평가를 받는 그는 어릴 때 익힌 한자에 밝아 전서체 도장을 주로 새긴다. 여원(如元)은 그의 아호이고, 전인방(篆印房)은 ‘전서체로 인장을 새기는 공방’을 의미한다. 그는 “전서체는 상형문자로 출발한 한자의 원형에 가장 가깝고 조형미도 뛰어나다”고 말했다. 그의 솜씨가 입소문을 타고 알려지면서 정치인과 고관대작, 기업인들의 제작 의뢰가 줄을 이었다. 김대중 전 대통령과 이건희 전 삼성 회장 부부 등의 인장이 화제를 모으기도 했다.

최 명장은 ‘디지털 시대에 도장의 의미’에 대해 묻자 “도장을 찍는다는 말이 그냥 생겨났겠는가”라고 반문하면서 “인장은 믿음과 약속의 신표(信標)”라고 설명했다. 그는 이어 “손으로 새긴 인장은 세상에 하나뿐인 맞춤형 신분증인데 편리성을 추구한 ‘컴퓨터 도장’은 그런 맛이 없다”고 덧붙였다. 그는 “2000년대 초 무조건 빨리빨리 만들어달라는 성화에 잠시 업을 접은 적도 있다”고 회상했다. 그가 1977년 도봉구청 앞에서 ‘삼양사’라는 인장포를 열었다 2009년 지금의 수유동으로 옮긴 것도 그런 연유다. 도장집의 명당인 구청 앞을 버리고 아무도 찾지 않을 법한 외진 수유리 시장통으로 자리를 옮긴 것이다. “나의 심성과 정성을 담는 것인데 돈을 받고 새겨주는 게 그렇게 싫더라”고 쓴웃음을 지었다.

그때부터 의뢰가 없더라도 지금껏 1000여 점이 넘는 작품을 만들었다. 공방에는 나무와 돌·상아·바가지 등 갖은 재료로 만든 도장부터 어보 모양의 전각까지 빼곡히 전시돼 있다. 자신이 새긴 도장의 인영(印影)을 수록한 ‘여원인집(如元印集)’만도 12권에 이른다. 인장 하나를 완성하는 데 최소 하루, 대략 이틀 내지 사흘 걸린다고 했다. 눈도 침침하고 해서 한 달에 몇 개만 제작하기 때문에 지금 의뢰하더라도 2개월쯤 지나야 완성된 도장을 받을 수 있다고 한다.

지난달 30일 인감증명서를 대폭 줄이겠다는 정부의 방침에 대해 “시대가 바뀌는데 어쩔 수 없다”며 말끝을 흐렸다. 다만 “찾는 사람이 줄겠지만 인감증명서가 없어진다 해도 동양 문화권에서 인장이 쉽게 사라지지는 않을 것 같다”고 조심스럽게 전망했다.

인장 1호 명장으로 우뚝 서기까지 그의 길은 순탄치만은 않았다. 갑작스럽게 어려워진 가정 형편에 12세 때 상경해 취업 전선에 뛰어들었다. 어릴 때부터 한학을 배운 덕분에 학교와 인쇄소에서 필경사로 생계를 이어가다 복사기의 등장에 일자리가 끊기자 1960년대 후반 도장 기술을 본격적으로 익혔다. 낮에는 생업을, 밤에는 자신만의 글자 문양을 만들기 위해 연구를 거듭한 결과 2001년 대한민국 최초로 인장 공예 명장에 선정됐다.

최 명장은 ‘복도장을 새겨달라’는 요청을 받으면 애를 먹는다고 했다. “의뢰가 들어오면 솔직하게 복을 새겨주지 못한다고 말합니다. 인장은 이름 석 자의 몸을 만드는 것인데, 이름 석 자를 정성을 다해 가장 아름다운 문양을 만들었으니 그만큼 꼭 책임질 수 있는 데만 쓰면 됩니다. 그게 복도장보다 낫습니다.”

벼락 맞은 대추나무(벽조목) 도장이 복도장으로 알려졌다고 하자 “벽조목은 원래 액운을 물리친다는 속설이 있어 부적처럼 지니고 다녔다”며 “벽조목이 인장과 결합하면서 복도장처럼 과대 포장된 측면이 있는 것 같다”고 나름 해석했다. 다만 성명학(작명학) 영향을 받아 네 글자 획수의 음양 조화에 맞추기 위해 이름 뒤에 인(印)자 외에도 신(信)·장(章) 자를 추가한다고 했다. 김 전 대통령의 인장도 인자 대신 신 자를 새겼다. 그는 “김 전 대통령의 인장은 지금 보면 창피할 정도”라고 겸연쩍이 웃었다. 36년 전 만들 당시 경지에 이르지 못해 완성도가 떨어진다는 것이다.

최 명장은 “눈으로 하는 일인데도 잘 안 보여서 앞으로 얼마나 더 할지 모르겠다”며 “앞으로 후손에게 물려줄 전시 공간 하나 마련하는 게 꿈”이라고 했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chans@sedaily.com

chans@sedaily.com