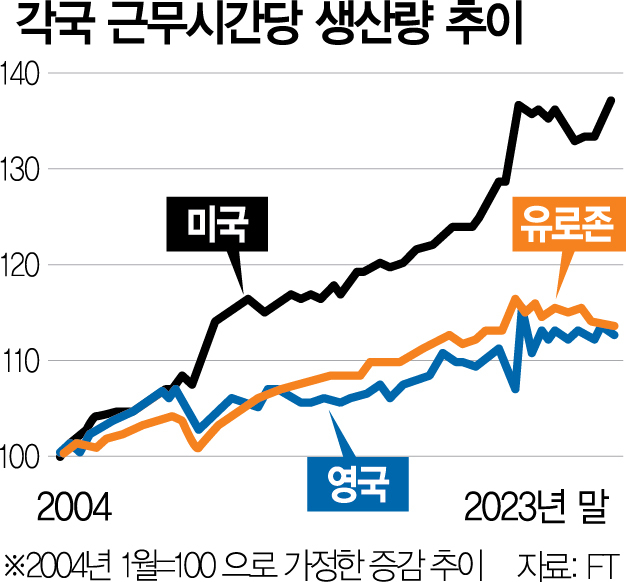

미국이 유럽 국가들과 생산성 격차를 벌리면서 유럽 경제 전반에 활력이 떨어지고 위기 징후가 포착되고 있다는 지적이 나왔다.

파이낸셜타임스(FT)는 9일(현지 시간) 유로존(유로화 사용 20개국) 생산성이 지금 추세로 미국에 뒤처지면 경제성장률이 매년 1%포인트씩 낮아질 수 있다며 이 같이 보도했다.

지난해 4분기 유로존 생산성이 전년 동기 대비 1.2% 줄어든 같은 기간 미국의 생산성은 2.6% 증가한 것으로 나타났다. FT는 “지난 20년간 미국의 노동생산성 증가율은 유로존과 영국의 2배 이상이었다”고 밝혔다. 노동생산성을 측정하는 척도인 근무시간당 생산량은 미국이 비농업 부문 기준 2019년 이후 6% 이상 늘어난 반면 유로존·영국은 같은 기간 각각 약 1% 증가하는 데 그쳤다.

이 같은 격차는 유럽연합(EU)이 미국의 민간 및 공공투자 수준을 따라잡지 못했기 때문으로 분석된다. 미국은 코로나19 팬데믹 이후 노동시장이 활황을 보였을 뿐 아니라 녹색산업을 중심으로 재정을 대규모로 투입한 덕에 생산성이 지속적으로 높아지는 추세다. 반면 유로존은 우크라이나 전쟁 직격탄을 맞으며 에너지 가격은 폭등하고 정부의 재정지출에도 제약이 생겨 생산성 향상에 어려움을 겪는 것으로 분석된다.

유럽 내 경제정책 책임자들은 양측의 생산성 격차가 경제성장률 차이로 이어지는 상황을 우려하고 있다. 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사는 “유럽이 직면한 경쟁력 위기를 해결하려면 미국과 생산성 격차를 줄이는 게 어느 때보다 시급하다”고 말했다. 그러면서 EU에 차세대 공공투자 프로그램을 보다 신속하고 효과적으로 시행하라고 촉구했다. 질 모에크 악사 수석이코노미스트는 “유로존 생산성이 지금처럼 미국에 처지면 국내총생산(GDP) 성장률은 매년 1%포인트씩 낮아질 것”이라고 지적했다.

다만 이러한 생산성 격차가 절망적인 수준은 아니라는 분석도 나온다. 캐서린 만 영국중앙은행(BOE) 통화정책위원회 위원은 “미국의 노동생산성이 매력적으로 보이지만 이는 수요 요인, 특히 6%가 넘는 재정적자가 이끌고 있다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com