‘달리는 코끼리’ 인도의 한 축을 형성했던 인도 스타트업 생태계에 균열이 감지되고 있다. 증시가 연일 사상 최고가 행진을 거듭하고 기업공개(IPO)를 앞둔 기업 역시 역대 최대 규모를 기록 중이지만 정작 스타트업을 키우는 벤처캐피털(VC) 자금이 말라붙고 있어서다. 인도 경제에 대한 낙관론 이면에는 스타트업의 밸류에이션(가치)이 거품이라는 비판적인 시각도 공존한다.

19일 니혼게이자이신문은 글로벌 회계법인 언스트앤드영(EY)의 자료를 인용해 올해 인도 증시의 IPO가 역대 최대를 나타낼 것으로 전망했다. 인도 양대 거래소인 봄베이증권거래소(BSE)와 국립증권거래소(NSE)에서 지난해 이뤄진 IPO는 전년 대비 48% 늘어난 220건으로 세계 최대치를 기록했다. 1년간 두 거래소가 IPO로 조달한 자금도 69억 달러(약 9조 2440억 원)에 달해 홍콩증권거래소(56억 달러)를 넘어섰다. 닛케이는 올해 1분기에도 75건의 IPO가 예정돼 있어 전년보다 규모를 더 키울 것으로 내다봤다.

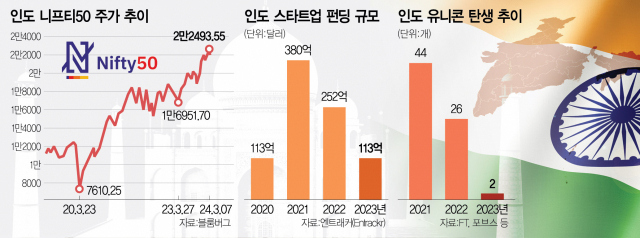

IPO 호황은 연일 사상 최고치를 쓰고 있는 인도 증시와 관련이 깊다. NSE에 상장된 시가총액 상위 50개 기업으로 구성된 니프티50(Nifty50)지수는 최근 1년간 30%, 지난 4년간 190% 이상 오르며 투자자들을 열광시켰다. 이런 분위기 속에서 IPO를 통해 성장 자금을 확보하려는 비상장기업들이 줄을 잇고 있는 것이다. 지난해 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 8.4%를 기록하는 등 성장에 대한 낙관론이 이어지는 데다 미중 갈등으로 해외 자금이 중국 대신 인도로 쏠리는 점도 긍정적인 재료다. 최대 80억 달러(약 10조 원)의 기업가치를 인정받을 것으로 관측되는 인도 최대 전기 이륜차 업체 올라일렉트릭 등 ‘IPO 대어’가 대기 중인 사실도 기대감을 끌어올린다.

하지만 불붙은 IPO 시장과 달리 스타트업 생태계를 키우는 VC 투자는 급속도로 말라붙고 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난해 글로벌 VC 시장이 위축된 가운데 인도 시장이 특히 큰 타격을 받은 것으로 나타났다. 2022년 260억 달러에서 지난해 약 95억 달러로 60%나 급감한 것이다. 거래 건수도 1611건에서 880건으로 대폭 줄었다. 인도 경제 매체 엔트래커에 따르면 자국 스타트업이 받은 연간 펀딩 금액도 2021년 380억 달러에서 지난해 113억 달러로 3분의 1 토막이 났다. 2021년 44개, 2022년 26개씩 배출되던 유니콘(기업가치 1조 원 이상의 비상장기업)이 지난해에는 단 2개만 배출된 것도 ‘경고등’으로 해석된다.

FT는 글로벌 큰손들이 인도에 대한 낙관적인 전망으로 막대한 투자를 진행했다가 큰 손실을 입고 철수했던 거품의 후유증이 이어지고 있다고 분석했다. 일례로 ‘인도판 메가스터디’로 불리던 에듀테크 기업 ‘바이주스’의 경우 한때 220억 달러의 기업가치를 인정받았지만 현재는 10억 달러 미만으로 평가되고 있다. 인도 자산운용사 악시스(Axis) 뮤추얼펀드의 최고투자책임자(CIO) 아쉬시 굽타는 “사모펀드의 밸류에이션은 망상 수준이었다”며 “조정이 일어날 것”이라고 말했다. 인도의 기준금리가 2022년 4%에서 지난해 6.5%로 인상된 점도 불안 요소다. 닛케이는 “금융 긴축 등 글로벌 자금 조달 환경의 변화로 스타트업에 대한 투자자들의 눈초리는 더욱 엄격해졌다”며 “인도가 앞으로도 투자자들의 선택을 받으려면 혁신과 수익성 확보라는 두 가지 과제를 만족해야 할 것”이라고 짚었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com