사진 작가 맨디 바커와 톰 헤겐은 ‘인간의 욕망으로 변해가는 지구의 위기’를 카메라에 담는 환경운동가다. 세계적인 명성의 사진전에서 수상하며 작품성을 인정 받은 사진 예술가이기도 하다. 하지만 두 사람이 작업하는 장소는 완전히 다르다.

맨디 바커는 주로 해안가에서 일한다. 해류를 따라 해안가에 떠내려온 쓰레기들이 그의 피사체다. 반면 톰 헤겐은 하늘에서 작업한다. 무분별하게 개발이 이뤄지고 있지만 여전히 웅장한 자연의 모습을 드론을 띄워 한 컷의 사진에 담는다. 다른 곳에서 지구의 위기를 보고 있지만 절망하지 않는 것도 공통점이다.

지난 19일 서울 갤러리신당 재개관 기획전 ‘CCPP 기후환경 사진 프로젝트(Climate Change Photo Project)-컨페션 투 디 어스(Confession to the Earth)’에서 서울경제신문과 만난 두 사람은 “예술이 세계를 긍정적으로 바꿀 수 있다고 확신한다”고 입을 모았다.

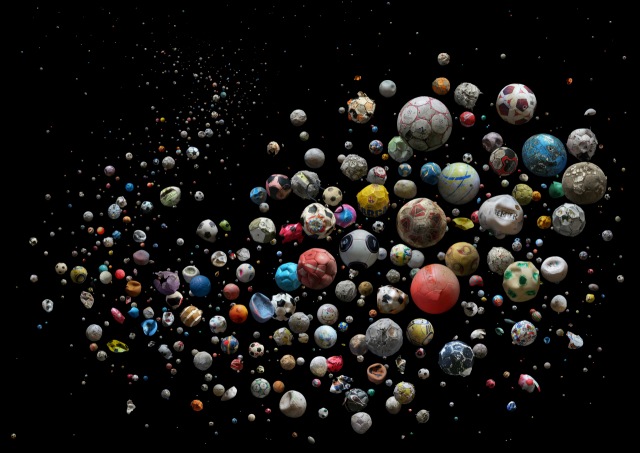

두 작가는 공통적인 특징인 ‘아름다움’을 무기로 지구의 위기를 알린다. 맨디 바커는 흑색의 배경에 축구공, 버려진 의류, 장난감 조각 사진 수백 점을 서로 다른 크기와 각도로 배열하는 작품으로 유명하다. 그의 작품은 이미 사회관계망서비스(SNS)를 통해 수많은 사람들에게 공유되고 있고, 많은 환경 관련 도서가 그의 작품을 화보로 채택했다. 사람들은 그의 작품을 아름답기 때문에 좋아한다. 그의 작품은 먼 거리에서 보면 우주를 유영하는 크고 작은 행성처럼 보인다.

이처럼 아름다운 쓰레기가 관객에게 위기 의식을 일깨울 수 있을까. 작가는 주저하지 않고 “예스(Yes)”라고 답했다. 그는 “과거 플라스틱 쓰레기의 모습을 있는 그대로 찍어 보여줄 때는 사람들의 관심을 끌지 못했다”며 “이후 먼 거리에서 아름다움으로 사람들의 시선을 끌고 가까이 다가갔을 때 비로소 ‘아! 이게 쓰레기구나’라고 깨닫게 하는 쪽으로 작업 방식으로 바꿨고 많은 사람들이 내 작품을 통해 바다의 현실을 알게 됐다”고 말했다.

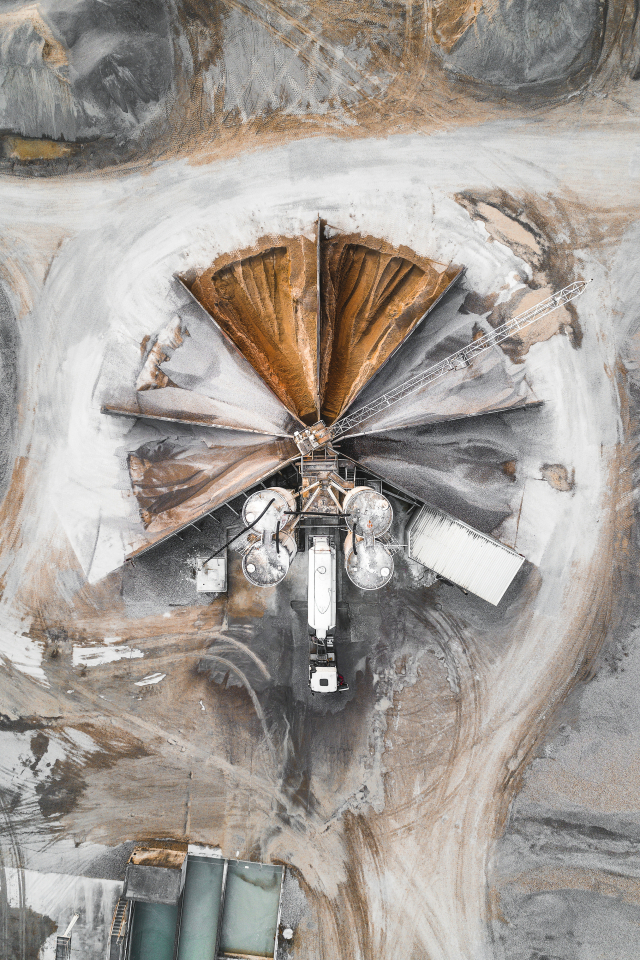

톰 헤겐 역시 심미적으로 눈길을 끄는 예술 작품이 변화를 이끌 수 있다고 말한다. 그는 상공에서 드론으로 사진을 찍는다. 작품은 추상화에 가까워, 캡션(작품 설명)을 보지 않으면 내용을 알 수 없다. 그는 “인간이 지구에 끼치는 영향력을 규모 있게 보여주고 싶어서 거리를 두고 위에서 아래로 사진을 촬영한다”며 “추상적 표현 때문에 오히려 관객들은 사진 속 상황을 더 많이 관찰하고 환경 파괴 상황을 알게 된다”고 말했다.

환경 예술가들은 작업 전 과학자처럼 대상을 연구하고 취재해야 한다. 맨디 바커는 전세계의 바닷가를 돌아다니며 쓰레기를 수집한다. 작가는 “수집한 쓰레기를 다양한 각도에서 수십 번 촬영해 한 작품 속에서 같은 쓰레기가 다른 크기와 각도로 보이도록 제작한다”며, “실제로 해양에 쓰레기가 이처럼 대량으로 버려져 있다는 것을 보여주기 위한 의도”라고 설명했다.

목적이 있는 예술 활동이기 때문에 불편한 상황도 많이 발생한다. 톰 헤겐은 “드론을 띄우거나 직접 항공기를 타야 하기 때문에 각 국가마다 수많은 법적 절차를 거쳐야 한다”며 “타국의 상황을 조사하는 일이 쉽지 않기 때문에 한국같은 언어적 제약이 있는 국가에서 작업하는 것은 한계가 있다”고 말했다. 그런 상황에서도 작가는 이산화탄소 배출을 피하기 위해 가능하면 항공기를 피하려 노력한다.

끝이 없는 작업이지만 그들은 여행을 계속한다. 톰 헤겐은 최근 인도네시아 보루네오 섬의 불법채굴광을 탐험했다. 그곳에서는 어른 뿐 아니라 어린이들, 그리고 동물들까지 우림을 파괴하는 일에 동원되고 있다. 그는 “생명체가 자신의 서식지를 스스로 파괴하는 모습을 보여주고 싶었다”며 “예술가들은 과학자들이 증명한 연구 결과에 감정을 더해 사람들이 실천할 수 있도록 만드는 힘이 있다”고 말했다. 전시는 9월 8일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

wise@sedaily.com

wise@sedaily.com