지난 10년간 전국의 급성 뇌경색 환자 중 '골든타임' 내 병원에 도착한 환자가 3명 중 1명에 그쳤다는 연구 결과가 나왔다. 지역별로 병원 도착까지 걸리는 시간의 격차가 커 의료 불평등도 심각한 것으로 드러났다는 진단이다.

정근화 서울대병원 신경과 교수와 이응준 공공임상교수 연구팀은 한국뇌졸중등록사업에 등록된 급성 뇌경색 또는 일과성허혈발작 환자 14만 4014명의 데이터를 분석한 결과 이 같이 나타났다고 31일 밝혔다.

연구팀은 2012~2021년 서울, 인천·경기, 부산·경남, 대구·경북, 광주·전남, 대전·충남, 충북, 강원, 제주 등 9개 행정지역의 61개 병원을 방문한 뇌경색 환자를 대상으로 증상 발현 후 병원 도착까지 걸린 시간과 지역별 격차를 분석했다. 뇌졸중은 혈관이 막히거나 터져 뇌조직이 손상되는 질환이다. 뇌혈관이 갑작스럽게 혈전으로 막혀 발생하는 허혈성 뇌졸중(뇌경색)이 전체의 80%를 차지한다. 골든타임 내에 병원에 도착해 적절한 치료를 받았는지 여부가 급성 뇌경색 환자의 예후를 좌우한다고 알려졌다.

분석 결과 환자들 중 뇌경색의 골든타임으로 알려진 4시간 30분 이내 병원에 도착한 환자는 36.8%에 불과했다. 증상을 보인 후 병원 도착까지 소요된 시간(중앙값)은 7시간 40분으로 집계됐다. 소요시간은 2016년에 7시간 9분으로 가장 짧았고 이후 소폭 증가해 유지되는 경향을 보였다. 환자의 빠른 내원이 뇌경색 치료의 핵심임에도 불구하고 10년 가까이 개선되지 못한 것이다.

연구진이 소요시간에 독립적으로 영향을 미치는 요인을 분석한 결과 뇌졸중 증상이 경미하거나 기존 신체적 장애가 있는 경우, 고령인 경우 골든타임 이내에 병원에 도착할 가능성이 낮은 것으로 확인됐다. 반면 뇌졸중 또는 일과성허혈발작의 병력이 있거나 심방세동을 진단 받은 환자 등은 골든타임 이내에 병원에 도착할 가능성이 높았다. 뇌경색 증상이 가벼울수록 병원 방문에 소요된 시간이 길었다는 점에서 뇌졸중에 대한 환자 인지도가 여전히 낮다는 점을 시사한다.

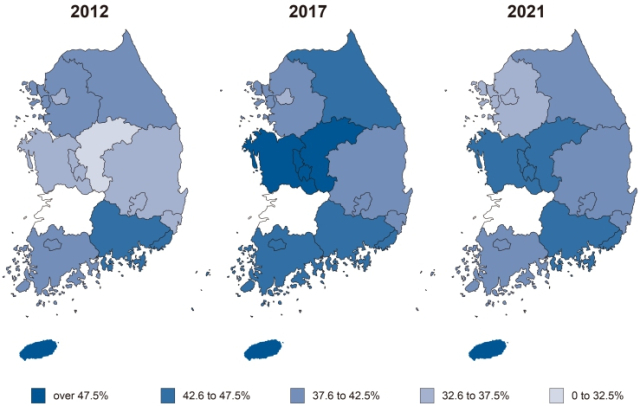

소요시간은 지역별로 차이가 컸다. 연구진이 소득 불평등 정도를 측정할 때 쓰이는 '지니 계수'를 적용해 지역별 소요시간 불평등 정도를 산출한 결과 조사기간 내내 지역 간 불균형이 0.3을 초과하는 수준으로 유지됐다. 지니계수가 0.3을 넘어가면 불평등 정도가 높은 것으로 간주된다. 연구진은 응급의료 서비스와 자원의 분포, 지역별 교통 상황, 의료 인프라 접근성 등 다양한 요인이 지역 간 불균형에 영향을 미친다고 봤다. 이러한 격차를 해소하려면 지역별 맞춤형 대책과 자원 배분이 필요하다는 게 연구팀의 제언이다.

정 교수는 "소요시간 격차가 크다는 것은 전국 어디에 거주하더라도 동일한, 높은 수준의 뇌졸중 치료를 받을 수 있도록 하는 '뇌졸중 안전망' 구축에 문제가 있다는 것을 의미한다"며 "이번 연구에서 확인된 관련 요인을 기반으로 일반인 대상 교육·홍보 뿐 아니라 계층이나 지역 특성에 기반한 맞춤형 정책을 통해 소요 시간을 단축해야 한다"고 강조했다.

이번 연구는 질병관리청과 대한뇌졸중학회의 지원을 받아 수행됐으며 국제학술지인 '유럽 뇌졸중 저널(European Stroke Journal)' 최근호에 실렸다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com