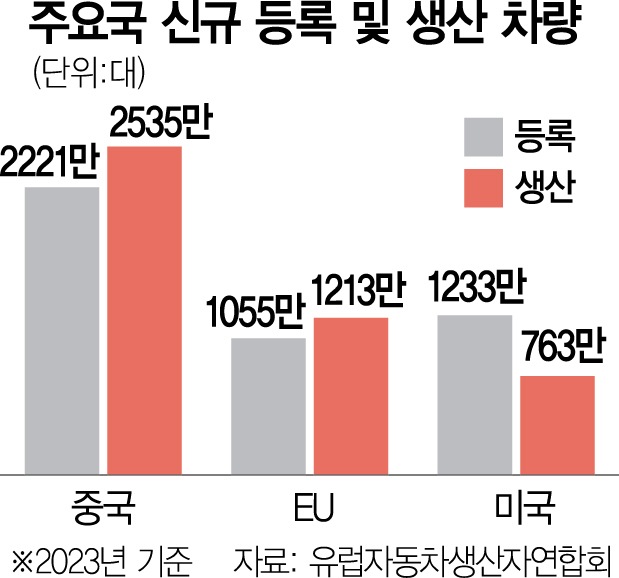

중국산 전기차가 글로벌 시장을 잠식하는 ‘차이나 공습’을 놓고 미국과 유럽의 대응 방식에서 온도 차가 감지되고 있다. 중국산 전기차에 100% 관세를 부과하며 진입 장벽을 높이 쌓는 미국과 달리 유럽은 신규 공장 설립을 유도하는 등 투자 유치에 적극 나서면서 차별성이 부각되고 있다.

23일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)은 “미국과 유럽은 중국의 전기차 부상에 서로 다른 길을 가고 있다”고 보도했다. 중국산 전기차가 대량으로 쏟아져 시장 질서를 흔드는 상황을 심각한 문제로 인식한다는 점은 같지만 대응 방식에는 차이가 있다는 것이다.

미국은 중국산 전기차의 진입을 원천 봉쇄하는 데 방점을 찍고 있다. 조 바이든 대통령이 직접 중국산 전기차에 100%의 관세율을 적용하겠다고 밝힌 것은 미국의 이러한 의도를 선명하게 드러냈다는 평가다. 미국은 중국산 전기차가 멕시코 등 우회 경로를 통해 자국으로 유입되는지 여부까지 면밀히 살피고 있다.

유럽의 대응 방식은 다르다. 최근 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 대한 관세를 기존 10%에서 최대 48.1%까지 높이겠다고 했지만 중국의 유럽 진입 자체를 막는 것은 아니라는 게 공통된 평가다. 일각에서는 관세율이 일괄 적용되는 것은 아닌 만큼 상황에 따라 조정될 여지가 크다는 분석이 나오고 있다. 이와 관련해 왕원타오 상무부장 등 중국 당국자들이 발디스 돔브로우스키스 EU 통상 담당 수석부집행위원장과 화상 회담을 갖고 전기차 관세 문제를 원만하게 해결하기로 합의했다는 점은 시사하는 바가 적지 않다.

EU의 관세 인상 조치가 외려 중국의 유럽 투자를 늘리기 위한 포석이라는 해석도 나온다. 중국 기업들은 유럽에서 현지 공장 설립 등을 통한 생산 현지화를 시도하고 있는 만큼 이번 관세 인상 조치가 이러한 흐름을 가속화할 것이라는 이유에서다. 이는 중국의 부상에 대한 인식 차이에서 비롯됐다는 지적이 제기된다. 미국은 중국의 부상을 자국의 안보 위협으로 간주하며 강도 높은 규제를 통해 중국의 성장을 차단하겠다는 입장이다. 이에 반해 유럽은 중국 시장이 타격을 받으면 지역 내 비중이 큰 제조업이 피해를 입는 만큼 접근법이 다르다는 것이다. 단적으로 독일 완성차 업체 폭스바겐은 전체 매출 중 30% 이상이 중국에서 나온다. ‘트럼프 리스크’를 피하기 위한 포석이라는 분석도 눈길을 끈다. 도널드 트럼프 전 대통령은 백악관에 복귀할 경우 모든 수입품에 10%의 관세를 부과하겠다고 공언한 바 있다. 이렇게 되면 유럽 역내 산업이 전체적으로 피해를 입게 되는 만큼 중국 의존도를 섣불리 낮추지 못하는 것이다.

일각에서는 유럽의 차별화된 행보가 오히려 미국과의 갈등을 초래할 수 있다는 관측도 제기된다. WSJ는 “만약 유럽 자동차 산업이 중국과 긴밀하게 통합되고 미국 산업이 중국과 완전히 분리된다면 이는 EU와 미국 간 긴장 관계로 이어질 가능성이 높다”고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kingear@sedaily.com

kingear@sedaily.com