동쪽으로 긴 마름모 모양의 인도 영토에서 서쪽 꼭짓점에 자리한 구자라트주(州)는 인도 정부가 품어온 ‘반도체의 꿈’을 실현시켜줄 약속의 땅이다. 인도 정부가 반도체 자립을 위해 100억 달러(약 13조 원)의 보조금을 풀어 유치한 대형 프로젝트 4개 중 3개가 이곳에서 시동을 걸었다. 이 가운데 한 곳에서는 내년 상반기께 최초의 ‘메이드 인 인디아’ 반도체가 탄생한다. 글로벌 반도체 허브를 목표로 내달리는 인도의 야심이 드디어 결실을 보는 셈이다.

반도체 불모지나 마찬가지였던 인도가 상전벽해한 배경에는 2018년부터 본격화된 미중 갈등이 자리하고 있다. 당시 글로벌 기업들 사이에서는 중국 내 생산기지를 다른 지역으로 이전하려는 움직임이 빠르게 확산했고 저렴한 인건비와 높은 경제성장률, 중국을 능가하는 소비 시장을 갖춘 인도는 최적의 선택지로 꼽혔다. 때마침 인도의 나렌드라 모디 정부는 국가산업의 중심축을 농업에서 제조업으로 옮기며 국가 부흥에 시동을 걸고 있었다. 인도는 중국을 대신할 ‘세계의 공장’이 될 기회를 놓치지 않았고 자동차·전자제품을 넘어 반도체까지 넘보고 있다.

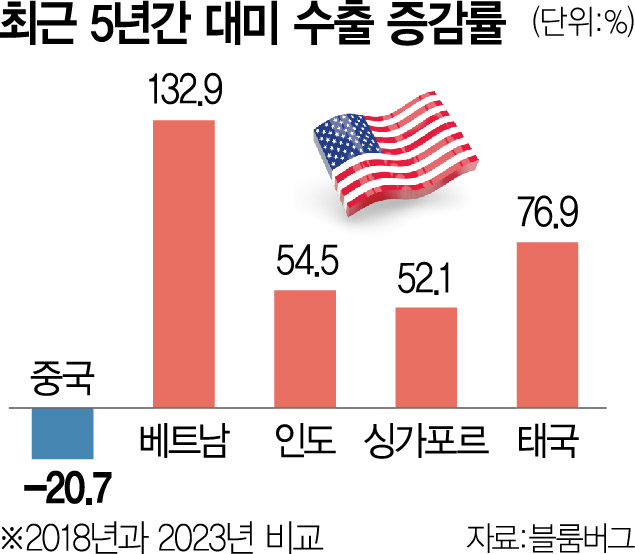

글로벌 공급망이 급속도로 재편되는 과정에서 기회를 포착한 나라는 인도만이 아니다. 베트남·싱가포르·말레이시아·태국 등 동남아시아 국가들도 전기차·배터리·데이터센터 등으로 영토를 넓히며 중국이 독점했던 공급망 지분을 가져오고 있다. 이러한 흐름은 수치로 증명된다. 11일 서울경제신문이 블룸버그통신 데이터를 분석한 결과에 따르면 중국의 대미 수출이 2018~2023년 1112억 달러(약 153조 원) 줄어드는 동안 인도태평양 주요 5개국의 대미 수출은 1399억 달러(약 192조 원) 불어났다.

이들 국가의 경제성장세는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 미중 무역 전쟁으로 글로벌 공급망이 단절되면서 그 사이를 연결하는 아시아 국가들이 ‘스윙컨트리(swing country)’로 급부상한 데 따른 것이다. 시작은 미중 갈등에 따른 ‘어부지리’였지만 미국과 중국이 자국 중심으로 글로벌 공급망을 재편하면서 이들 국가의 몸값은 갈수록 높아지고 있다. 외교정책 전문가인 재러드 코언 골드만삭스 글로벌 부문 총괄사장은 “세계 공급망에서 차지하는 위상이 높은 국가들은 ‘독자 노선’을 꾀할 수 있는 힘을 갖고 있으며 미국과 중국 사이를 오가며 다양한 제휴를 제안할 수 있는 중대한 세력으로 자리 잡을 것”이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com