2021년 조 바이든 대통령은 취임 후 21일 만에야 시진핑 중국 국가주석과 첫 통화를 했다. 캐나다·멕시코·영국·프랑스·독일 심지어 러시아와의 통화가 이뤄진 후였다. 통화 내용도 중국 입장에서 극도로 민감한 주제들이었다. 홍콩과 신장위구르자치구 인권, 대만 문제 등에 대한 바이든의 압박이 있었고 시진핑은 내정간섭이라고 맞받아쳤다.

반면 시진핑은 지난해 11월 도널드 트럼프 대통령의 대선 승리 직후 바로 축하 전화를 했고 트럼프는 이달 17일(현지 시간) 당선인 신분으로 다시 시진핑과 통화를 했다. 직후 월스트리트저널(WSJ)에서는 트럼프가 취임 100일 내 방중을 계획하고 있다는 보도까지 나왔다. 트럼프는 선거 유세 기간에도 당선 후 첫 통화는 시진핑이 될 것이라고 강조했다.

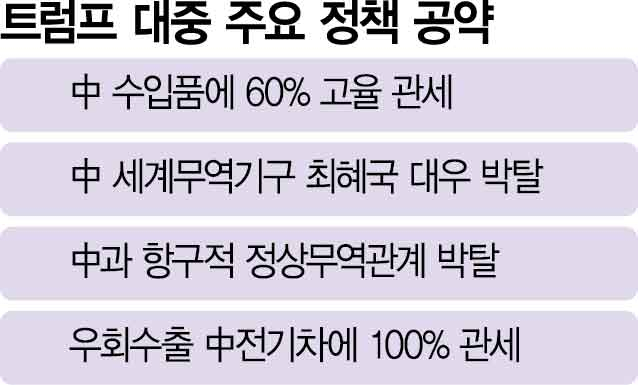

물론 미중 관계에 있어 정상 간 통화의 시기와 빈도에 많은 의미를 부여할 필요는 없다. 트럼프는 2017년 미중 무역 전쟁의 포문을 연 장본인이며 바이든은 이를 이어받아 중국을 더 강하게 옥죄었다. “중국이 국제 질서에 편입할 것이라는 기대는 위험한 망상이었다”는 트럼프 2기 외교사령탑(마코 루비오 국무부 장관 지명자)의 발언에 중국을 바라보는 관점이 압축돼 있다. 트럼프는 집권 2기 중국산 수입품에 대한 10%의 추가 관세(최대 60%)까지 예고했다.

다만 양국 정상 모두 자국의 경제 여건이 녹록지 않은 처지인 만큼 인플레이션을 촉발할 무역 전쟁을 벌이기는 쉽지 않다는 관측도 나온다. 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “많은 전문가들이 트럼프가 무역 분야에서 중국에 강경할 것이라 예측하지만 그의 거래적 성향이 미중 간의 협상을 부활시킬 수 있다”면서 “트럼프의 재무부 장관 지명자인 스콧 베센트는 ‘관세를 중국과의 협상 전략으로 사용하자’고 제안하고 있다”고 전했다.

중국도 미중 정상회담으로 무역 전쟁 합의를 추진해 경제성장의 한 축인 수출 감소를 최소화하는 한편 소비 진작을 통해 대외 변수를 상쇄하겠다는 전략이다. 부동산 침체와 위안화 가치 하락, 외국 자본 이탈 등의 변수가 경제를 압박하는 상황에서 트럼프발 관세를 최소화하고 도입 시기를 늦추려면 양국 정상의 담판은 괜찮은 선택지다. 중국 정부의 의사 결정 과정에 밝은 한 소식통은 미중 정상회담이 성사되면 무역 협상 등이 개시되는 데 실질적인 도움이 될 것으로 전망했다.

집권 1기 때와 달리 현재 트럼프의 곁에 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등과 같은 ‘중국통’ 기업인들이 있는 것도 주목할 만한 대목이다. 머스크는 19일(현지 시간) 시진핑의 특사로 트럼프 취임식에 참석한 한정 부주석을 만나 “테슬라는 중국과의 투자 협력 강화를 희망하며 미중 경제와 무역 교류를 촉진하는 데 적극적인 역할을 할 것”이라고 했다. 같은 날 젠슨 황 엔비디아 CEO는 중국 베이징을 찾아 중국 시장을 챙겼다. 주요 빅테크 수장들이 트럼프 취임식에 참석하는 것과 대비되는 그의 행보는 깊어지는 미중 갈등 속에서 중국 시장의 중요성을 강조한 것으로 풀이된다.

다만 전문가들은 반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등 첨단산업 분야에서 미국의 대중 수출 통제와 중국의 기술 자립 등 양국 간 기술 전쟁이 더욱 격화될 것으로 보고 있다. 트럼프가 석유·가스 시추 등을 통한 미 에너지 패권을 강조하는 것도 결국 AI 시대 중국과의 경쟁을 염두에 둔 포석이다. 더그 버검 미 내무부 장관 지명자는 AI 시대 전력 수요량 증가를 언급하며 “미국이 화석연료 사용을 늘리지 않으면 중국과의 AI 경쟁에서 뒤처질 것”이라고 경고했다.

이런 가운데 트럼프가 취임 이후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 등 ‘스트롱맨’들과 정상회담을 통해 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁을 마무리 짓는 외교력을 발휘할지도 주목된다. 아시아권에서는 일본이 트럼프 취임식에 이와야 다케시 외무상을 파견하는 등 양국 간 정상회담을 확정 짓기 위해 부쩍 공을 들이고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

seoulbird@sedaily.com

seoulbird@sedaily.com