최근 며칠간 도널드 트럼프 미국 대통령의 말 한마디에 조변석개하는 증시를 보면서 허탈감이 밀려왔다. 11일(현지 시간) 미국 관세국경보호국(CBP) 홈페이지를 통해 발표된 반도체·스마트폰 관세 면제 소식에 지난 한 주간 전 세계 언론의 분석과 관측은 무의미해졌다. 8년 전에도 그는 트위터(현 X) 한 줄로 세상을 들었다 놓았다. 트위터가 ‘트루스소셜’로 바뀌었을 뿐, 똑같이 반복되고 있다.

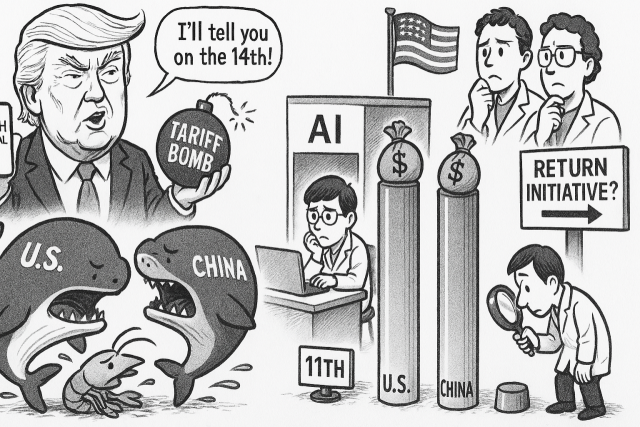

트럼프는 예측 불가능하다. 어쩌면 스스로도 내일 어떤 말을 뱉을지 모를 수 있다. 다만 큰 틀에서 트럼프의 주 표적이 중국이라는 점만은 분명해 보인다. 트럼프 1기 미중 무역전쟁 당시처럼 글로벌 공급망은 타격을 피할 수 없다. 미국과 중국이라는 ‘고래 싸움’ 속에서 한국은 새우일 뿐이다. 90일간 유예된 상호관세에 시장은 환호했으나 10%의 보편관세는 그대로다. 반도체를 비롯한 정보기술(IT) 기기가 관세 면제 대상에 올랐으나 트럼프는 “14일에 구체적으로 답하겠다”며 무역확장법 232조에 따른 특별 적용 가능성을 내비쳤다. 어떤 결정을 내리든 무역장벽은 높아질 수밖에 없다. 거래 비용 상승에 따른 물가 인상과 투자 감소는 상수다.

그간 증시를 이끌었던 인공지능(AI) 데이터센터 투자는 이미 줄어들 조짐을 보이고 있다. 불경기를 앞뒀을 때 최우선 삭감 대상은 당장 돈이 안 되는 미래 투자다. 실리콘밸리 스타트업 펀딩도 벌써부터 얼어붙고 있다. 벤처캐피털(VC)들은 스타트업에 “당분간 최근 받은 투자가 마지막이라고 생각하라”는 살벌한 지침을 내렸다고 한다. 불운만 탓할 수도 없다. 격변하는 시장에서는 지푸라기 같은 기회라도 잡아야 한다. 미국이 트럼프 1기 당시보다 더욱 강력한, 자해에 가까운 정책까지 동원해 중국을 억누르려 한다는 점에서는 기회 요인도 엿볼 수 있다. 미중이 소모전에 휘말려 AI 패권 강화와 투자에 어려움을 겪는다면 어부지리로 기술 격차를 좁힐 수 있을지도 모른다.

미국의 양대 수출품은 ‘달러’와 ‘학위’라는 말이 있다. 세계 각지의 뛰어난 인재들이 미국에서 학위를 받아 정착하면서 미국 기술 패권의 기틀을 이뤘다. 이런 흐름에 균열이 감지된다. 최근 네이처는 트럼프 행정부의 반(反)지성·이민 정책에 미국 과학자 75%가 ‘탈(脫)미국’을 고려하고 있다는 조사 결과를 전했다. 미국에 인재를 빼앗기던 한국으로서는 기회다. 중국은 이미 수년 전부터 ‘천인계획’ 등으로 인재 유턴에 나섰다. 딥시크 등장 전부터 주목받던 AI 스타트업 문샷AI, 링이완우 창업자는 모두 구글 출신이다. 한국도 ‘리턴 이니셔티브’를 고민해야 할 때다.

물론 선결 과제는 있다. 뛰어난 인재일수록 꿈을 펼칠 수 있는 기회를 중시한다. 세계적인 고급 인재가 고국에 돌아와 활개 칠 수 있는 ‘판’부터 깔아줘야 한다. 한국의 AI 생태계는 너무 좁다. 최근 공개된 ‘스탠퍼드 AI 인덱스 2025’에 따르면 지난해 한국의 AI 민간 투자는 13억 3000만 달러로 전년보다 6000만 달러 줄었다. 미국 1090억 달러, 중국 92억 9000만 달러는 물론 오스트리아(15억 1000만 달러), 이스라엘(13억 6000만 달러)에도 밀린 11위다. 기업의 적극적인 투자와 이를 뒷받침할 정책 확대가 절실하다.

한국이 선진국 반열에 들어서게 된 배경에는 고(故) 김대중 전 대통령의 정보화 혁명이 있었다. 덕분에 모바일 시대까지 기민하게 대처할 수 있었다. 이미 현실로 온 AI 혁명에 올라타지 못한다면 대한민국은 미래를 기약할 수 없다. 트럼프가 관세 유예 기간으로 언급한 90일 뒤에는 대한민국의 새 대통령이 확정돼 있을 것이다. 새 대통령에게는 미중 2차 무역전쟁에 현명하게 대처하면서 AI 혁명을 성공적으로 이끌어야 하는 사명이 주어져 있다. 혹여 반시장·기업 기조로 투자 의지를 꺾거나 엘리트 배격으로 인재가 고국을 등지도록 하지 않기를 바랄 뿐이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

beherenow@sedaily.com

beherenow@sedaily.com