김민호씨(가명)는 지난해 3월 병역판정검사에서 현역병 입영대상자로 판정받았다. 그러나 최종적으로는 사회복무요원으로 6개월 복무하게 됐다. 김씨의 아버지가 20여년 전 군복무 중 다리에 중상을 입어 공상군인(公傷軍人)으로 인정받은 국가유공자이기 때문이다. 김씨는 “아버지께서 군 생활 중 입으신 부상은 지금도 가족에게 상처로 남아있지만 국가가 그 희생을 기억해줬다는 점에서 큰 위로가 된다”며 “사회복무요원으로 성실히 복무하며 사회에 기여하겠다”고 다짐했다.

이같은 전공상 병역감면제도는 전투나 국가를 위한 직무 등을 수행하다가 전사하거나 상해를 입은 국가유공자의 자녀·가족에 대해 보충역으로 편입(6개월 복무)하거나 복무기간을 6개월 단축하는 등 병역의무 일부를 감면해주는 제도다. 이 제도는 70여년 전인 1957년 틀이 잡혔다. 6·25 전쟁의 충격과 아픔이 현재진행형이던 시기였다. 당시 정부는 전사자에 대한 보상 차원으로 가족 중 2인 이상의 전사자가 있을 때 유족 1인에 한해 입영 연기를 할 수 있도록 하는 규정을 만들었다.

이후 여러 차례 병역법 개정을 거치며 제도가 정비됐고, 1970년대부터는 6개월의 복무 단축 또는 보충역 편입 등 오늘날과 같은 병역감면 형태로 운영되기 시작했다. 1990년 이후에는 지원 입영하는 여성 군인의 증가와 사회 변화에 따라 배우자·모·자매도 대상에 포함됐다. 국가가 병역의무 이행 중의 희생뿐만 아니라 그 이후의 삶까지도 끝까지 책임져야한다는 취지에서 제도가 발전해온 셈이다.

병역법 제62조·제63조에는 전공상 병역감면의 대상과 기준이 구체적으로 명시돼 있다. 적용대상은 입영대상자나 현역병 중 부모·배우자 또는 형제자매 중 국가유공자법에 따른 전몰군경, 순직군인 및 상이정도 1~6급인 전상군경·공상군인이 있는 경우다. 이 때 가족 중 1인까지 전공상 병역감면을 받을 수 있다. 전몰군경은 군인이나 경찰공무원으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 사망한 사람, 전상군경은 군인이나 경찰공무원으로서 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입고 전역(퇴직)한 사람을 가리킨다.

전공상 병역감면 제도가 자동으로 적용되는 것은 아니다. 해당자는 병역처분 변경·면제 신청서와 국가유공자(전공사상) 확인서, 가족관계증명서를 각 지방병무청 민원실로 방문 또는 우편으로 접수해야 한다. 이후 각 지방청 업무 담당이 서류 확인·검토 후 병역감면 여부를 결정하게 되며, 전공상 병역감면 대상으로 인정받게 되면 보충역에 편입되어 6개월간 사회복무요원으로 복무하거나, 출원 당시 현역병으로 복무 중인 경우복무기간을 6개월로 단축받게 된다.

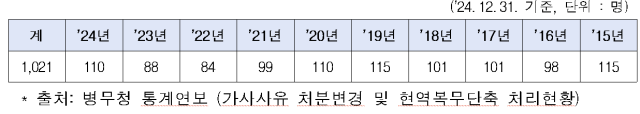

병무청에 따르면 최근 10년간 전공상 사유로 병역감면을 처분받은 병역의무자는 총 1021명으로 연평균 100여명 정도다. 국가유공자와 수혜자의 사이는 대부분 아버지와 자녀 관계다.

전공상 병역감면의 실무를 맡고 있는 한 지방병무청 관계자는 “전공상 병역감면 제도는 병역조정 이상의 의미가 있다”며 “병역감면이라는 말에 ‘특혜 아니냐’고 오해하실 수도 있겠지만, 이 제도는 나라를 위해 희생한 이들을 어떻게 기억하고 예우하는지를 보여주는 사회적 약속”이라고 설명했다. 이 관계자는 “서류 하나, 안내 한 마디에도 국가가 기억하고 있다는 메시지를 담고자 노력한다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ginger@sedaily.com

ginger@sedaily.com