연례행사처럼 반복되는 영남지역 대형 산불과 관련해 전문가들은 산불대응 주관기관을 하나로 통일하기 위한 일부 법령 개정이 필요하다고 지적한다. 또 실화에 따른 산불이 늘어나는 만큼, 이에 대한 처벌 강화 등 실효성 있는 조치도 필요한 상황이다.

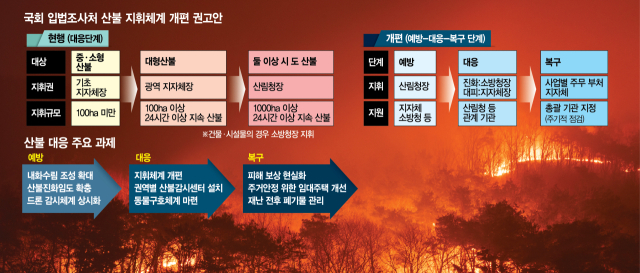

3일 국회입법조사처 등에 따르면 현재 산불대응 주관기관은 ‘재난 및 안전관리 기본법’ 시행령에 따라 산림청이다. 반면 ‘산림보호법’은 중·소형산불의 경우 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장·국유림관리소장이 통합지휘본부장을, 대형산불의 경우 시·도지사가 통합지휘본부장을 맡도록 규정해 놓았다.

‘재난 및 안전관리 기본법’과 ‘산림보호법’이 산불대응 주관기관을 서로 다르게 규정하고 있어, 일선 현장의 지휘체계 혼란이 발생할 수밖에 없는 구조인 셈이다.이와 관련해 소방청은 최근 국정기획위원회 업무보고에서 산불 발생 시 소방청과 산림청 간 지휘체계 조정이 필요하다는 의견을 제시하기도 했다.

무엇보다 피해규모에 따라 산불 단계를 지나치게 세세하게 구분해 놓은 현재 법령하에서는 올 봄 영남 지방에서 발생한 ‘괴물산불’ 처럼 급속히 확산되는 형태의 산불을 대응하기 쉽지 않다. 실제 산불대응 발령기준은 피해면적, 풍속, 지속시간을 기준으로 초기대응과 확산대응 단계로 구분된다. 이 중 초기대응 및 산불 1~2단계까지는 시장·군수·구청장 및 관할 국유림관리소장이, 산불 3단계에서는 시·도지사가 각각 지휘하도록 규정해 놓았다.

문제는 시장·군수·구청장이 지휘하는 산불 초기 대응 단계에서는 50명의 진화인력 및 관할 진화헬기만 운용할 수 있어 초기 진압이 쉽지 않은 구조라는 점이다. 물론 상황에 따라 ‘소방관서 등의 협조를 받아 공동 대응할 수 있다’고 규정해 놓았지만 산불이 실시간으로 확대되는 상황에서 적기에 협조를 받기에는 한계가 명확한 셈이다. 특히 산불 확산 과정에서 지휘체계를 놓고 시·군·구, 산림당국, 소방관서 간 혼선이 발생 가능성도 높다.

이에 대해 입법조사처 관계자는 “산불발생시 조기진화를 위해 초기대응 단계부터 시·군·구가 아닌 산림청·소방청 또는 시·도 차원에서 주도하도록 하고, 단계별 발령기준도 통합해 보다 발빠르게 대응할 필요가 있다”며 “ 현재 서로 다르게 규정돼 있는 산림보호법 제38조의 산불현장 통합지휘권자 규정과 재난 및 안전관리 기본법 시행령 또한 개정이 필요하다”고 밝혔다.

실화 등 부주의에 따른 산불 발생도 늘어나 이에 대한 대응책이 필요하다는 지적도 제기된다. 2015년부터 최근 10년간 연평균 산불 발생 원인별 건수를 살펴보면, 입산자 실화가 171.3건(31.4%)으로 비중이 가장 높다.

반면 2019년부터 최근 5년간 산림 방화자 검거현황을 살펴보면 보면 검거율은 최고 44.8% 수준인 반면 검거된 방화자 1131명 중 39명은 징역형, 190명은 벌금형에 각각 처해지는데 그쳤다. 나머지 902명은 기소유예 등으로 형사처분을 면했으며 2023년 기준 벌금형을 선고받은 이들의 1인당 평균 벌금액 또한 281만원에 그쳤다. 산불을 막기 위해 처벌 강화를 고민해야 한다는 지적이 나오는 이유다.

이영주 경일대 소방방재학과 교수는 “산불 진압 주관기관 선정은 결국 어떤 기관을 선정하느냐 보다도, 주관기관 선정 후 충분한 인력과 자원을 지원할 수 있는 지 체계를 만드는 것이 더욱 중요하다”며 “실화에 따른 화재가 늘어난다고 처벌만 강화할 경우 실수로 산불이 났을 때 처벌을 피하기 위해 신고를 안하거나 자체 진화 시도로 산불 규모를 키울 수 있는 만큼 처벌 문제와 관련해서는 보다 신중한 접근이 필요해 보인다”고 밝혔다.

산불 피해 복구 단계에서 피해 보상 체계를 현실화할 필요성도 제기된다. 앞서 이관후 입법조사처장은 “대형 산불로 주택이 전파됐을 경우 현재 보상 상한선은 3600만원”이라며 “이 금액으로 피해 본 분들이 다시 거주할 수 있겠나. 이런 기준 자체가 산불을 산에서만 일어나는 일로 간주한 결과”라고 비판했다. 실제 현행 산불은 농어업재해대책법상 재해 범위에 포함돼 있지 않고, 임산물 재해보상도 표고버섯 등 8개 품목만 보장하고 있다. 입법조사처는 이러한 제도의 한계를 지적하며, 산불을 자연재난과 사회재난으로 이분화하지 말고 통합된 재난 개념으로 접근해 국비 지원을 현실화해야 한다고 제안했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chopin@sedaily.com

chopin@sedaily.com