"종양 때문에 얼굴이 크게 부어 있으니까 지나가는 사람마다 쳐다봤어요. 감각이 없어서 음식이 얼굴에 계속 묻으니까 식당에서 밥을 편하게 먹을 수도 없었죠. 외모에 대한 질문부터 폭언, 지적도 많이 받았습니다. "

7일 서울아산병원 유튜브 채널에 ‘턱걸이 챔피언’이란 타이틀로 공개된 영상에서 김동호(23) 씨는 "내가 없어져 버리면 엄마, 아빠, 누나가 조금은 행복해지지 않을까 하고 옥상 난간에 매달렸다"고 회고했다.

김 씨는 16년째 지방세포에서 종양이 생기는 희귀암인 '두경부 지방육종'과 싸우고 있다. 7살 때 입안이 부어 충청남도 서산시의 집 근처 병원을 방문한 게 시작이었다. 원인을 모르겠다던 소아청소년과, 치과를 거쳐 찾아간 이비인후과에선 컴퓨터단층촬영(CT) 검사를 권유하더니 당장 큰 병원을 가보라고 했다. 어린 김 씨의 입안을 붓게 만든 원인은 두경부 지방육종이었다. 부랴부랴 입과 목에 생긴 종양을 제거하는 수술을 받았지만 종양은 계속해서 재발했다. 하필 종양이 생긴 위치가 얼굴이라 어린 김씨는 심리적으로 위축될 수밖에 없었다. 신경과 혈관이 많은 위치라 수술 난이도도 높았다. 한 번이면 끝날 줄 알았던 수술이 세 번째로 이어지자 당시 다니던 병원에서는 더 이상은 치료가 불가능하다며 김 씨를 포기했다.

김 씨와 가족들이 마지막 희망을 안고 서울아산병원을 찾은 건 2014년 1월. 다섯 번의 수술을 거치며 몸도, 마음도 지칠대로 지친 상태였다. 고경남 서울아산병원 소아청소년종양혈액과 교수는 "동호가 병원을 찾아왔을 때 이미 다섯 번이나 수술을 받아 외형적으로도 얼굴이 많이 손상됐고 굉장히 지치고 힘든 모습이었다"며 "꼭 도와주고 싶다는 생각이 있었다"고 돌아봤다.

어렵사리 인연이 닿은 서울아산병원에서 희망의 불을 지폈지만 이후 여정이 순탄치만은 않았다. 이비인후과, 성형외과, 방사선종양학과 등의 협진을 통해 수술과 항암, 방사선 치료가 이어졌지만 입 안에 자리한 종양은 끈질기게 재발했다. 커진 종양이 얼굴 뼈를 밀어내는 바람에 신경이 끊어져 오른쪽 얼굴에 마비가 오기도 했다. 김씨를 세상을 포기하려는 모진 결심으로 내몬 건 그 즈음이었다. 지친 마음에 아파트 옥상까지 올라갔던 김씨를 벼랑 끝에서 돌려세운 건 어머니의 한마디였다고 한다.

김씨는 "절대 네 잘못이 아니다, 네가 사라진다고 해도 가족들이 절대 행복해지지 않는다고 하셨던 어머니의 말이 떠올랐다"며 "간신히 마음을 다잡고 운동으로 암을 극복해보자는 결심을 했다"고 했다. 고등학교 1학년 때 체육선생님의 조언을 따라 방문에 철봉을 달고 매일 1∼2시간씩 턱걸이를 연습하기 시작한 것이다.

근력 운동을 시작한 이후 김 씨의 체격은 커졌고, 마음도 점차 회복됐다. 무언가에 열중하는 것 만으로 기분전환이 되는 효과도 있었다. 다행히 종양도 예전처럼 빠르고 크게 자라지 않으면서 더 이상 항암과 약물치료를 받지 않게 됐고, 매년 한 번 정도 종양 제거술만 받으면 될 정도로 호전됐다.

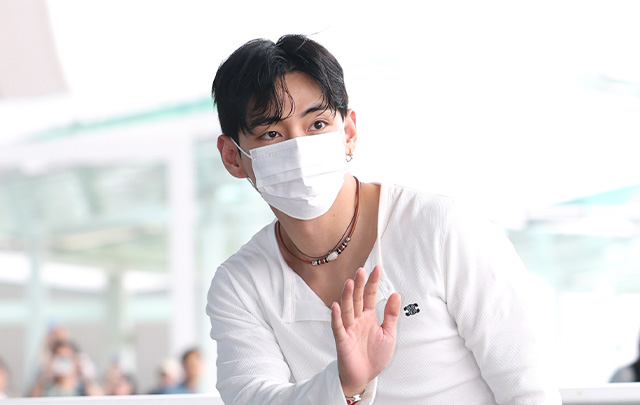

2020년 7월 김 씨가 또 한 차례의 수술을 받기 전날 찍어올린 턱걸이 영상은 챔피언 타이틀을 안겨줬다. 다음날 수술을 마친 김 씨에게 온라인 턱걸이 대회에서 1등을 차지했다는 전화가 걸려온 것이다. 얼굴의 종양 때문에 남의 시선을 두려워하던 소년이 이를 극복하고 건장한 신체의 청년들과 겨뤄 이겨냈다는 이야기에 사람들의 응원과 칭찬의 댓글이 쏟아졌다. 김씨가 16년에 걸친 투병 스토리를 적극적으로 알려야 겠다고 결심한 계기다.

김 씨는 "치료의 고통이 나를 더 강하게 만들어준 것 같다"며 "의료진의 노고 속에서 무사히 자랐기 때문에 그만큼 내 목숨은 가치 있다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "저도 교수님들처럼 다른 사람을 위해서 희망의 메시지를 전하는 사람이 되겠다"며 "고통을 겪고 계신 환우분들 절대 포기하지 말기를 바란다"고 격려했다.

고 교수는 “처음 병원에 왔을 때 힘들어하고 왜소했던 동호가 언젠가부터 진료실에 들어올 때마다 점점 더 건장한 청년이 되어 와서 매번 놀랐다"며 "반복되는 수술과 재발은 신체적으로도 고되지만, 사실 심리적으로도 많이 위축되기 마련인데, 동호가 힘든 치료 과정을 이겨내고 ‘턱걸이 챔피언’까지 되어주어 진심으로 고맙고 존경스럽다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

realglasses@sedaily.com

realglasses@sedaily.com