정부·여당이 추진하는 ‘검찰개혁’으로 검찰청이 설립 78년 만에 역사 속으로 사라진다. 검찰청이 1년 유예 기간을 거쳐 내년 9월 문을 닫으면서 수사는 중대범죄수사청(중수청)이,기소는 공소청이 맡는 새 형사 사법 체계가 도입된다. 다만 각종 법률 개정 등 풀어야 할 과제가 산적해 있는 만큼 앞으로 ‘넘은 산이 많다’는 지적도 적지 않다. 성공적 검찰개혁을 위해 향후 해결해야 할 과제에 대해 짚어봤다.

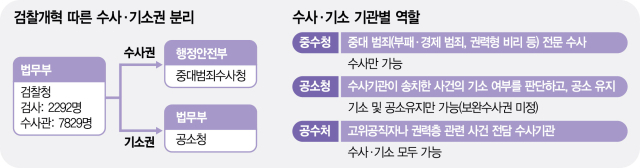

지난 26일 국회 본회의를 통과한 정부조직법 개정안의 골자는 검찰청을 폐지하는 대신 중수청·공소청을 신설해 검찰의 수사·기소 기능을 분리하는 것이다. 1년 유예 기간을 거쳐 중수청은 행정안전부, 공소청은 법무부 소속으로 두도록 했다. 이는 1948년 8월 남조선과도정부법령 제 213호로 검찰청법이 제정·공표돼 검찰이 독립적 조직으로 구축된 지 78년 만이다. 같은 해 10월 31일 권승렬 초대 검찰총장이 취임하면서 법무부 외청 체제인 현재의 구조가 만들어졌다.

체제 변화에 가장 큰 변화는 인력 구조 개편이다. 중수청이 법무부가 아닌 행안부 산하로 신설되면서 향후 대대적 인력 구조 개편이 필요하다. 검사정원법 시행령 등에 따르면 검사·수사관 정원은 각각 2292명, 7829명(실무관 포함)이다. 공소청의 경우 법무부 산하로 같은 직렬이라 검사나 수사관이 전직할 필요는 없다. 하지만 중수청은 행안부로 이동한 데 따라 검사·수사관은 기존 검찰청을 사직하고 옮겨야 한다. 국가공무원법에 따르면 공무원을 전직 임용하려면 시험을 거쳐야 한다. 다만 대통령령 등으로 정하는 전직의 경우에는 시험의 일부나 전부가 면제된다.

검찰 사정에 밝은 한 법조계 관계자는 “전직이나 부서 배치 등 불안감 탓에 ‘공소청에 남자’는 기류도 일부 감지되고 있다”며 “ 1·2급 공인 전문 수사관 등 우수 인력이 중수청으로 대거 이동해야 지금껏 쌓아온 수사 노하우·경험이 이식될 수 있는데, 쉽지 않을 수 있다”고 지적했다. 공인전문수사관은 공정거래, 사기, 유사수신, 다단계, 국제 공조, 금융·증권, 역외탈세 등 특정 분야 수사에 전문성을 갖춘 수사관을 공직 인증하는 제도다. 대검찰청은 2016년부터 도입·운영 중이다.

검찰 출신 한 변호사는 “형사부에서 묵묵하게 사건을 처리하면서 업무에 몰두해 온 대부분의 검사들이 큰 충격을 받을 수 있다”며 “(공소청이 신설될 경우) 앞으로 역할이 기소로 제한된다면, 이를 받아들이고 남는 검사가 얼마나 될지 모르겠다”고 말했다. 한 검찰 관계자도 “중수청이 신설될 경우 검찰이 아닌 경찰 인력을 중심으로 꾸릴 수 있다는 말마저 내부에서 돌고 있다”며 “(검찰청 폐지가) 예견된 일이기는 하지만, 막상 결정되자 말 그대로 초상집 분위기”라고 밝혔다. 실망이 반발로 또 이는 이탈이라는 기류로 흐르는 최악의 상황을 맞을 수 있다는 얘기다. 실제로 차호동 대전지검 서산지청 형사부장검사는 개정안 통과에 반발해 사직서를 제출하기도 했다. 차 부장검사는 26일 이프로스에 올린 글에서 “독재 국가에서나 볼법한 기형적인 제도를 눈 앞에 둔 상황에서 공무원인 제가 선택할 수 있는 유일한 반대 의사 표시로 사직을 선택했다”며 “형사사법 시스템에서 검사의 기능과 역할이 폐지되는 것이 가장 큰 문제이고, 애초 분리할 수 없는 수사와 기소를 분리하겠다는 것이 문제의 본질”이라고 적었다.이어 “검찰 간판을 내린다는데 책임질 위치에 있는 분들이 아무도 책임진다는 소리를 하지 않고 있는 현실을 개탄하며 결단을 촉구한다”며 “정치수사 구경 한 번 못해보고 밀려드는 사건을 최선을 다해 수사해 진실을 밝히려고 노력해온 후배들은 잘못이 없다”고 강조했다.

여기에 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 개편도 과제로 꼽힌다. 킥스를 수사와 기소로 나누는 등 관련 시스템 개편 작업에 상당한 시간과 예산이 소요될 수 있기 때문이다. 앞서 고위공직자범죄수사처가 개별 망 구축에 100억 원을 들였던 전례를 고려하면 본청과 6개 지역청을 동시에 설립해야 하는 중수청은 최소 600억 원 이상이 소요될 것이라는 전망도 나온다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com