‘큰 키에 하이힐, 가느다란 반달 눈썹, 붉은 입술과 파격적인 의상을 멋있게 빼입은 긴 생머리의 신여성’으로 기억되는 천경자(1924~2015)는 어디서나 화제의 중심이었던 당대 최고의 스타 화가였다. 여는 개인전마다 인파가 구름같았고 여대생들은 노트에 그의 그림을 베껴 그리기 바빴다. 천경자는 한국 미술사 처음으로 자신의 예술 혼을 사회에 환원한 작가이기도 했다. 1998년 자신의 작품 90여 점과 저작권 일체를 서울시에 기증하며 “나의 그림들이 흩어지지 않고 일반 시민들에게 영원히 남겨지기를 바란다”고 말했다.

그러나 화려했던 명성을 따라온 그림자는 길었다. 1991년 작가의 대표작 ‘미인도’를 둘러싼 위작 논란 이후 이 위대했던 여성 화가에 대한 수식어는 ‘미인도 논란’ 정도로 압축되고 말았다. 2015년 91세로 타국에서 쓸쓸히 죽음을 맞이한 작가는 한국 미술사에 남긴 독보적인 업적에도 불구하고 여지껏 금관문화훈장에 추서되지 않았다.

한국화 거장 천경자를 다시 바라볼 시간이 20여 년 만에 찾아왔다. 작고 10주기를 맞아 석파정 서울미술관이 야심차게 준비한 특별기획전 ‘내 슬픈 전설의 101페이지’를 통해서다. 2006년 서울 갤러리현대에서 열린 생애 마지막 전시 ‘내 생에 아름다운 82페이지’ 이후 열리는 가장 큰 규모의 회고전이다. 작가의 화업을 대표하는 채색화 80여 점을 필두로 150여 점의 삽화와 표지화, 사진 등의 아카이브 자료를 한 자리에 모았다.

천경자의 전시가 앞으로 이 정도 규모로 열리기는 쉽지 않다는 점에서 이번 회고전은 주목할 만하다. 위작 스캔들과 유족의 반발로 천경자의 작품을 소장한 기관과 개인들이 대여를 꺼려온 게 사실이다. 실제 작가의 탄생 100주년이었던 지난해에도 고향인 전남 고흥에서 소규모로 전시가 개최돼 아쉬움을 남겼다. 천경자의 작품 12점을 소장하고 있는 큰 손 컬렉터이자 서울미술관 설립자인 안병관 유니온약품 회장과 안진우 이사장이 1년 넘게 발품을 판 끝에 작가의 화업을 망라하는 1940년대 후반부터 1990년대까지 주요 작품을 모을 수 있었다. 안 회장은 “천경자의 재조명은 시효의 끝에 와 있다는 한 기자의 말에 가슴이 아파 전시를 준비하게 됐다”며 “천경자를 더 이상 ‘위작 논란’이나 ‘미인도 사건’이 아닌 존중받을 자격이 있는 예술가로 봐주길 바란다”고 강조했다.

전시는 천경자가 생애를 통해 펼쳐 보인 91페이지 중 핵심이 되는 8개 장면을 따라 흘러간다. 서울미술관 소장품이자 전시 제목의 모티브가 되기도 한 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’로 시작하는 첫 장은 뜻밖에도 ‘사회에 저작권과 작품을 환원한 최초의 화가’라는 설명을 달고 있다. 천 화백을 둘러싼 논란과 자극적인 인생사 대신 그의 업적과 유산에 좀 더 관심을 보여달라는 미술관의 바람이 읽힌다. 이밖에 개인전마다 흥행시킨 인기 작가 천경자, 1972년 베트남 전쟁 당시 종군 화가로 활약한 천경자, 25년 간 세계를 누비며 세상 곳곳을 화폭에 담은 여행가 천경자, 맛깔 나는 글을 쓰는 수필가로 문인들과 교류하며 책 표지와 삽화를 그렸던 천경자 등 화백의 다채로운 얼굴이 곳곳을 채웠다.

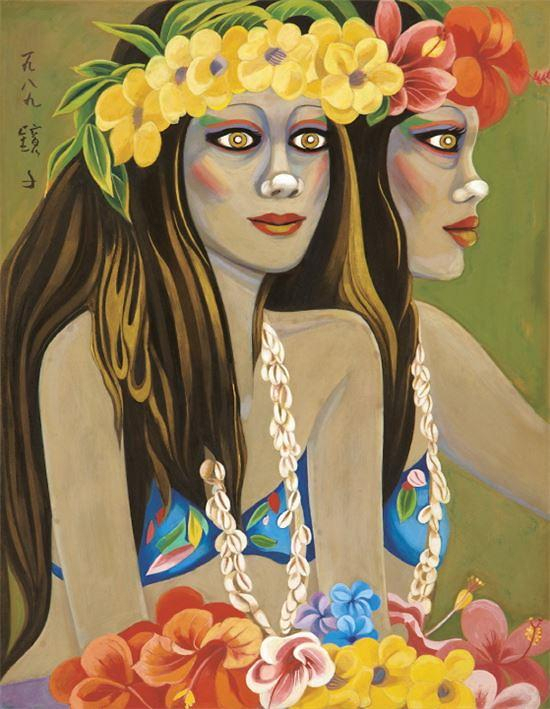

하이라이트는 5장 ‘운명의 굴레를 벗어던진 당당한 여성초상화’ 파트이다. 천경자의 여인 그림은 흔히 ‘미인도’로 불렸으나 이번 전시에서는 ‘여성초상화’라는 표현을 내세웠다. 공간에서는 ‘꽃과 여인의 화가’라는 화백의 수식어를 증명하듯 화려한 원색을 배경으로 탐미적인 자태를 뽐내는 여인들을 여럿 만날 수 있다. 대중적으로 가장 유명한 천경자의 대표작 ‘고(孤)’를 비롯해 어릴 적 본 노란 원피스를 입은 언니를 그린 ‘길례언니Ⅱ’ 등이 자리했다. 화백은 “그림 속 여자는 결국 그린 사람의 분신”이라고 종종 말했는데 1980년대 이국적 분위기를 물씬 풍기는 자화상 ‘막은 내리고’도 만날 수 있다.

각 공간에는 천경자와 인연이 깊었던 박명자 갤러리현대 회장, 김종규 삼성출판박물관 관장 등 7인을 비롯해 소설가 박경리가 화백에 바친 헌사 등도 함께 전시해 천경자의 삶과 예술을 입체적으로 조망한다. 불필요한 수식어 없이 ‘천경자’라는 이름 석 자를 이해하기 위해 놓쳐서는 안될 전시다. 내년 1월 25일까지.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kmkim@sedaily.com

kmkim@sedaily.com