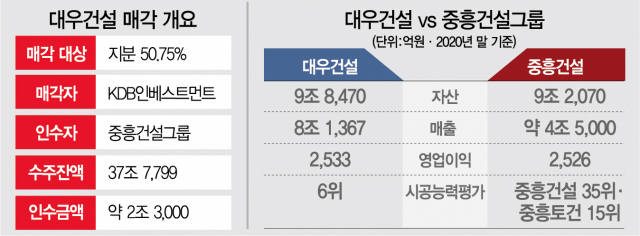

중흥건설그룹이 대우건설 인수를 위해 2조 3,000억 원을 써냈다. 입찰에 참여한 DS네트웍스의 제시 금액보다 월등히 높아 대우건설 인수에 성큼 다가섰다. 인수에 성공하면 중흥은 단숨에 시공 능력 5위권으로 진입한다. ★관련 기사 19면

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중흥은 대우건설 인수를 위해 주당 1만 1,000원을 제시했다. 총액으로 따지면 최대 2조 3,000억원이다. 반면 DS네트웍스는 주당 8,500원인 1조 8,000억 원으로 입찰한 것으로 전해졌다. 가격만 놓고 보면 중흥의 대우건설 인수가 유력하다. IB 업계의 한 고위 관계자도 “특별한 변수만 없다면 대우건설은 중흥의 품에 안길 것”이라면서 “가격 차이가 너무 컸다”고 말했다. 현금성 자산이 풍부하지만 중흥으로서는 인수 자금 확보 등이 부담으로 작용할 것으로 보는 이유다.

매각 주관사인 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치는 이르면 이번주 우선협상 대상자를 선정한다. 매각 대상은 KDB인베스트먼트가 보유한 대우건설 지분 50.75%다. 시장의 예상대로 대우건설이 중흥에 인수되면 산은은 4년 만에 매각에 성공한다. 더욱이 매각 가격은 4년 전의 1조 6,000억 원보다 높다.

지난해 시공 능력 평가 기준 대우건설은 6위다. 중흥토건(15위), 중흥건설(35위)보다 월등히 앞선다. 이에 따라 중흥이 대우건설을 품으면 시공 능력 순위는 껑충 뛴다. 다만 인수 후 통합 작업 등은 넘어야 또 다른 산이다.

관련기사

대우건설 매각이 높은 가격에 마무리되는 배경에는 KDB인베스트먼트의 강한 의지가 있었다. 대우건설 매각은 우여곡절의 연속이었다. 지난 2009년 금호그룹이 인수했다 3년 만에 KDB산업은행에 재매각됐다. 2018년에는 호반건설이 우선 협상 대상자의 자리까지 올랐지만 철회했다. 이번에는 중흥건설그룹이 2조 원 초반대가 거론되던 대우건설의 가치를 최대 2조 3,000억 원으로 평가하면서 매각에는 성공하는 분위기다. 다만 높은 가격이 되레 발목을 잡을 수 있다는 시각도 있다.

딜에 정통한 한 관계자는 “가격에서는 중흥이 앞서지만 다른 요소까지 고려하기 때문에 최종 우선 협상 대상자는 이르면 이번 주, 늦으면 다음 주로 넘어갈 수 있다”고 말했다. 우협대상자는 계약 이행금 500억 원을 내고 상세 실사를 거쳐 최종 인수 조건을 협상한다. 미래에셋증권이 인수 자문을 맡았고 KB증권이 7,000억 원의 인수 금융을 대기로 했다.

KDB인베는 2018년 이후 대우건설의 해외 플랜트 사업으로 인한 우발채무를 줄이기 위해 수익성 낮은 수주 참여를 막았다. 때마침 이어진 국내 아파트 건설 시장 호황으로 대우건설의 재무 여력은 탄탄해졌다.

지난해 연결 기준 영업이익은 5,583억 원으로 전년보다 53.3% 높아졌다. 2017년 3.6%에 불과했던 영업이익률도 6.9%로 높아졌다. 올해 대우건설은 3만 5,414세대 주택 공급이 목표인데 달성한다면 앞으로 2~3년은 안정적인 매출을 이어갈 수 있다.

탄탄해진 대우건설의 체력을 무기로 나선 KDB인베스트먼트는 매각 초반부터 시장의 관심에도 별다른 대응을 하지 않으면서 몸값을 끌어올리는 데 주력했다. 일반적인 공개 입찰과 달리 투자설명서나 예비 입찰, 제대로 된 실사도 거치지 않고 절차를 속전속결로 진행했다. 가장 먼저 인수 의향을 밝힌 DS네트웍스는 사모펀드 스카이레이크프라이빗에쿼티, 글로벌 인프라 투자사 IPM과 손잡았다. 이들은 적극적인 의지를 표명하면서 매각 내내 유력 후보로 부상했다. 2018년 인수를 추진했던 호반이 막판에 산업은행과 인연이 깊은 크레디트스위스(CS)를 자문사로 선정하고 인수를 검토한다는 소식이 전해지며 매각 본입찰인 이달 25일에는 후보 간 상대방의 응찰가를 알려는 정보전이 극에 달했다.

결과적으로 호반은 참전하지 않은 채 나머지 후보들의 불안감만 자극했고 인수 초반부터 선두를 치고 나왔던 DS네트웍스는 한때 2조 1,000억 원까지도 검토했지만 실제로는 1조 8,000억 원만 써낸 것으로 전해졌다. 이미 오를 대로 오른 주가가 부담이 됐고 일정 수익을 내야 하는 사모펀드와 공동으로 인수하면서 높은 가격을 써낼 수는 없었다는 후문이다. 중흥건설도 초반에는 1조 8,000억 원을 적정가로 평가했지만 경쟁이 심화되며 최종 응찰 가격을 올린 것으로 전해졌다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

why@sedaily.com

why@sedaily.com