|

앞으로 신용위험평가 C등급을 받은 기업은 워크아웃(기업개선작업)을 피하기 어려워진다. 오는 2016년부터 워크아웃 대상인 신용위험평가 C등급 기업이 워크아웃을 신청하지 않으면 해당 기업 채권단에 대한 금융당국의 여신관리 점검 및 조치가 법적으로 강제되기 때문이다.

이는 워크아웃 신청권이 은행에서 기업으로 넘어가며 신청률이 30%대 초반까지 떨어지는 등 구조조정 회피기업이 급증하고 있음에도 은행이 성과평가체계(KPI) 등을 의식해 느슨한 여신관리를 묵인하고 있다는 판단에 따른 것이다. 이에 따라 부실징후 기업에 대한 은행의 여신관리가 깐깐해져 지원 없이 생존이 불가능한 이른바 '좀비 기업' 정리도 탄력을 받을 것으로 보인다.

15일 금융당국과 금융계 등에 따르면 금융위원회는 이달 중순 국회에 보고하는 기업구조조정촉진법 상시화 방안에 이런 내용을 담기로 확정했다.

금융위 관계자는 "기촉법 상시화 방안에 '워크아웃 미신청 기업' 채권단에 대한 당국의 여신관리 점검 및 조치 조항을 넣기로 했다"며 "부실징후 기업의 워크아웃 신청이 저조해지면서 신속한 구조조정 미비로 인한 경제 악영향이 적지 않다는 지적을 수용한 것"이라고 설명했다. 그는 "지금도 금융감독원이 채권단을 체크하고 있지만 법적 강제가 아니어서 실효성을 거두기 어려웠다"고 덧붙였다.

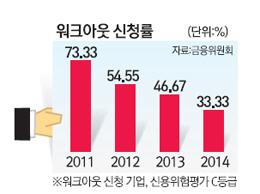

이와 관련해 지난 2009~2010년 88% 수준이던 워크아웃 신청률은 2011년 73.33%를 고비로 2012년 54.55%, 2013년 46.67%, 올해 33.33% 등으로 갈수록 낮아지고 있다.

당국은 사적 자치에 기반을 둔 워크아웃 이념을 강화한다는 취지에 따라 2011년부터 워크아웃 신청권을 채권단이 아닌 기업에 부여하도록 제도가 바뀐 것이 신청률 급감의 결정적 원인이 됐다고 보고 있다.

여기에 은행의 책임도 적지 않다는 게 당국의 판단이다. 여신기업이 워크아웃을 선언할 경우 직원 KPI에서 불이익이 불가피하다 보니 은행이 워크아웃 미개시 기업에 대출금 상환 유예, 대환대출 집행 등으로 관대하게 대응한다는 것이다. 한국개발연구원(KDI)은 '부실기업 구조조정 지연의 부정적 파급효과'라는 보고서를 통해 금융지원(만기연장 혹은 이자보조)을 받은 기업 중 3년간 이자보상비율이 1 미만인 기업 등을 좀비 기업으로 규정하고 이런 기업이 2010년 13.0%(자산규모 기준)에서 2013년 15.6%로 늘었다고 지적했다. 정대희 KDI 연구원은 "금융지원을 받은 부실기업이 늘어나는 것은 금융위기 이후 은행들이 부실기업의 대출만기 연장 및 신규 지원에 관용적인 태도를 보여왔기 때문인 만큼 보다 엄격한 여신관리가 필요하다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >