|

대통령 선거를 앞두고 증세 공약에 불을 지른 것은 정치권이지만 정부에도 이를 최소한 방조한 책임이 있다. 정권이 바뀔 때마다 감세효과를 부정하기도 하고 인정하기도 하면서 오락가락했던 탓이다.

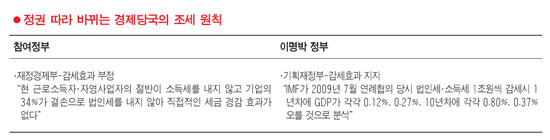

참여정부 시절 재정경제부(현 기획재정부)는 감세의 경제적 효과를 부정하는 보고서를 작성해 당시 여당에 제출했다. 지난 2005년 작성된 이 보고서에서는 "현재 근로소득자ㆍ자영사업자의 절반이 소득세를 내지 않고 기업의 34%가 결손으로 법인세를 납부하지 않아 직접적인 세금경감 효과가 없다"며 감세효과를 부정했다.

하지만 이명박 정부가 들어서면서 재정부는 감세 전도사가 됐다. 사정이 이러니 정부가 감세의 경제적 효과를 줄기차게 주장해도 정치권에 말이 먹히지 않는 것이다.

사실 공신력 있는 국내외 기관ㆍ기구 가운데는 감세효과를 인정하는 경우가 적지 않다. 국제통화기금(IMF)이 2009년 7월 우리 정부와의 연례협의 당시 내놓은 '한국 조세승수 분석' 보고서가 대표적인 사례다. 이 보고서에서는 법인세와 소득세를 1조원씩 감세할 경우 우리나라의 국내총생산(GDP)이 1년차에 각각 0.12%와 0.27%, 10년차에 각각 0.80%와 0.37% 오를 것으로 관측했다. 재정부는 이 밖에도 전미경제조사국(NBER)과 경제협력개발기구(OECD)ㆍ유럽연합(EU) 등의 연구보고서들을 인용해 감세가 우리 경제성장에 밑거름이 될 것임을 강조해왔다.

물론 감세효과에 대해서는 학계에서도 논란이 끊이지 않는다. 감세효과가 적용국가의 경제규모와 산업구조ㆍ가계소득구조 등에 따라 천차만별인 탓이다. 2004년 미국에서는 의회예산처(CBO)가 2001년 이후 재정적자의 주요 원인이 감세라는 분석을 내놓은 것이 증세론자들의 주된 논거가 됐다.

하지만 CBO의 분석 등을 근거로 우리나라의 감세정책이 효과를 내지 못했다고 단정짓기는 이르다. 감세의 경제적 순기능은 일반적으로 중장기에 걸쳐 일어나기 때문이다. 쉽게 말해 감세하면 당장 짧게는 2~3년, 길게는 4~5년간 세수가 줄어드는 것처럼 보이지만 그만큼 기업들의 투자가 활성화돼 이후 경제가 성장하고 그만큼 세수가 확충되는 효과가 나타난다는 게 감세론의 일반적인 논리다.

반면 현정부의 감세는 집권 4년차인 지난해부터 사실상 흔들렸으며 5년차인 최근에는 여야의 증세론으로 번복될 위기에 처해 있다. 즉 감세하고 중장기적 효과가 나타날 만한 시점이 되기도 전에 중단되게 생긴 것이다. 이렇게 되면 감세에 따른 단기 세수감소 부작용만 떠안게 되고 중장기적 세수확충의 결실은 얻지 못하게 된다. 더구나 현정부 집권 이후 미국 리먼브러더스 파산사태와 유럽 재정위기로 감세의 순기능이 발현될 시점이 미뤄졌다는 점을 감안하면 최소한 2~3년은 더 기다려 감세효과의 과실을 누려야 한다는 추론도 가능하다. 이를 기다리지 않고 감세기조를 갑자기 번복한다면 사과가 익기도 전에 따먹고 시다고 뱉는 격이 될 수도 있다고 조세전문가들은 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >