|

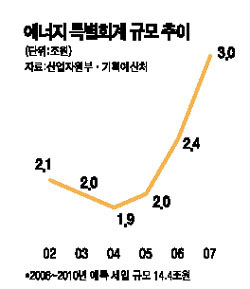

오는 2020년까지 중국이 에너지 분야에 2,000조원 규모의 야심찬 투자계획을 수립하고 있는 데 비해 한국은 2010년까지 14조원의 투자계획만을 갖고 있다. 단순 비교할 때 투자규모는 중국의 80분의1에 불과하다. 그나마 에너지 투자에 대한 ‘중장기 프로젝트’가 마련되지 않아 국제유가 상승 때마다 국민들이 부담을 고스란히 떠안고 있는 실정이다. 에너지에 대한 획기적인 투자계획을 세우고 실행하지 않는다면 갈수록 치열해지는 세계 에너지 전쟁에서 자칫 ‘낙오자’로 전락할 수도 있다는 지적이다. 정부의 에너지 투자자금의 대부분은 에너지 및 자원사업 특별회계(에특회계)에서 지원되고 있다. 올해 예정된 에특회계 지출 예상액은 3조161억원으로 전년보다 21.5% 증가했지만 ‘자원확보’라는 국가 어젠다를 감안할 때 턱없이 모자라는 규모다. 특히 이마저도 석유비축(3,657억원)과 해외유전 개발(7,123억원), 에너지이용합리화기금 등 각 분야로 나눠져 ‘푼돈’으로 흩어져버리게 된다. 더욱이 내년부터 관련 예산이 다시 줄어든다는 점도 큰 문제다. 중기재정운용계획상 2008년 에특회계 예산 규모는 2조8,839억원에 그치고 이후에는 2010년까지 매년 1,000억원씩 늘어나는 것으로 돼 있다. 특히 세입예산 기준으로만 돼 있을 뿐 이 자금을 ‘어디에 어떻게 쓰겠다’는 항목은 찾아 볼 수조차 없다. 산업자원부 등 에너지 주무부처들이 중장기 계획 마련에 엄두조차 내지 못하는 것은 재원마련 방법이 없기 때문이다. 지난 2005년 석유수입부과금 인상을 통해 3,600억원의 관련 재원을 만들었고 지난해에는 교통시설특별회계를 교통에너지환경세로 바꿔 3,390억원을 확충하는 데 그쳤다. 중국이 에너지 투자재원을 확보하기 위해 ‘에너지세(稅)’를 신설하는 것과 비교할 때 임시방편으로 투자재원을 메우고 있는 셈이다. 산자부는 열악한 재정을 감안해 최근 민간자금을 끌어들여 자원을 개발하겠다는 ‘유전펀드’ 등을 발표했지만 위험부담이 큰 에너지 투자 분야에 정부의 지원(재정)이 뒷받침되지 않고는 ‘무용지물’로 끝날 수밖에 없다는 지적이다. 에너지경제연구원의 한 관계자는 “자원확보에 대한 근본적인 대책 없이 임시방편적인 재원확보책과 단편적인 에너지 정책이 남발할 경우 급등하는 국제유가에 대한 부담은 국민에게 고스란히 전가될 수밖에 없다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >