|

우리나라 기업생태계의 활력이 점차 떨어지고 있는 것으로 나타났다. 기업경기 활력의 가늠자라고 할 수 있는 고성장 기업의 숫자는 뒷걸음질 추세를 이어가고 있다. 그나마 지난해에는 창업이 늘었지만 대부분 커피 가게, 치킨집 등 영세자영업에 몰렸다. 신생기업의 절반은 2년을 버티지 못하고 문을 닫는 것으로 나타났다.

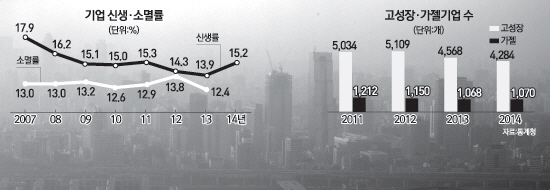

통계청이 23일 발표한 기업생멸 행정통계를 보면 지난해 고성장기업은 4,284개로 전년 대비 6.2%(284개) 감소했다. 고성장기업이란 상용근로자가 10명 이상인 활동기업 중에서 최근 3년간 매출액과 상용근로자의 연평균 증가율이 모두 20% 이상인 기업을 말한다. 지난 2011년 5,034개였던 것과 비교하면 3년 만에 750개(14.9%)의 고성장기업이 사라진 셈이다.

고성장기업 중 창업 5년 이하인 '가젤형 기업' 숫자도 제자리걸음이다. 2011년 1,212개이던 가젤기업은 2013년 1,068개까지 줄었다가 지난해 1,070개로 비슷한 수준에 그쳤다.

지난해에는 신생기업이 3년 만에 증가세로 돌아섰지만 면면을 들여다보면 도소매업이나 치킨집 등 숙박·음식점이 대부분이었다. 지난해 신생기업은 전년 대비 9만4,000개 증가한 84만3,000개였다. 부동산임대업이 3만6,000개로 가장 많이 늘었고 숙박·음식점업이 2만1,000개, 도·소매업이 1만개로 그 뒤를 이었다.

매출액 규모가 5,000만원 미만인 신생기업은 60만 개로 전년과 비교해 7만6,000개 늘었고 이들이 전체 신생기업에서 차지하는 비율은 71.1%로 전년 대비 1.3%포인트 증가했다. 쉽게 말해 창업이 영세자영업 위주로 이뤄지고 있는 셈이다.

이렇다 보니 기업의 생존율도 떨어지고 있다. 창업 이후 2년 동안 살아남은 기업은 47.3%(2013년 기준)에 불과하다. 2년 안에 절반이 문을 닫는 것이다. 그나마 단기 생존율은 소폭이나마 개선 추세를 보이고 있지만 장기간 생존하는 기업의 비율은 되레 떨어지고 있다. 실제로 4년 생존율은 32.2%로 전년 대비 1.2%포인트, 5년 생존율은 29.0%로 1.9%포인트 각각 줄었다.

그나마 소멸기업은 줄어드는 추세다. 2013년 기준 소멸기업은 66만4,000개로 전년 대비 7만7,000개(10.4%) 감소했다. 소멸기업이 줄어들면서 활동기업 대비 소멸기업 비율인 소멸률도 2007년 통계작성 이후 역대 최저인 12.4%로 전년 대비 1.4%포인트 하락했다. 저금리 기조에 따라 자연스레 퇴출돼야 할 기업들마저 연명하고 있는 상황으로 해석된다. /세종=이태규기자 김상훈기자 ksh25th@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >