|

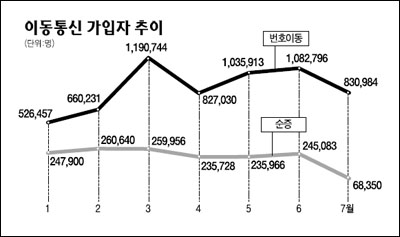

지난 1년반 동안 치열한 가입자 확보 경쟁을 벌였던 이동통신업계가 지난달부터 보조금을 축소한 뒤 두달 연속 번호이동 가입자수가 10만명 미만에 그치는 등 소강 상태를 보이고 있다. 이에 대해 업계에서는 이통사들이 연말이 다가올수록 올해 실적을 챙겨야 하고 최근 방송통신위원회가 마케팅 경쟁 자제를 강조하고 있는 점을 들어 연말까지 이 같은 기조가 계속될 것으로 내다보고 있다. 그러나 일각에서는 추석 이후 3세대(G) 1위 경쟁이 다시 불붙으면 마케팅 접전이 재연될 수 있다는 관측도 나오고 있다. 31일 업계에 따르면 8월 이동통신 순증 가입자수는 지난 7월과 비슷한 수준인 7만여명인 것으로 추산된다. 7,8월이 계절적 비수기라 해도 월 순증 가입자가 25만명이었던 것에 비하면 두 달 연속 크게 줄어든 수치다. 업계 관계자는 “월별 순증 가입자가 연이어 10만명 미만을 기록했다는 것은 이동통신시장이 확실히 ‘쿨다운’됐다는 사인“이라고 진단했다. 이에 앞서 이통업계가 지난달부터 보조금을 축소하기 시작하면서 소비자들은 단말기 구입비용으로 5~10만원 가량을 더 써야 하는 상황이 됐다. 보조금이 많이 줄어 들어 쉽게 번호이동 등을 하지 못하게 된 것도 바로 이 때문이다. 이에 따라 번호이동 가입자수 역시 7월 83만명에 이어 8월에도 100만명 미만으로 점쳐지고 있다. 특히 3G 경쟁을 선도하며 마케팅 대전을 촉발했던 KTF의 경우 7월25일 할부 지원금을 2만~8만원 가량 줄인데 이어 지난 22일부터는 의무약정제 보조금마저 줄였다. 24개월 쇼킹스폰서 기본형에 대한 보조금도 최고 18만원에서 8만원으로 깎였다. 이처럼 이통업계가 마케팅비 감축에 나선 이유는 무엇보다 실적악화가 주된 이유로 분석된다. 상반기중 이통업계는 SK텔레콤이 1조6,430억원, KTF 1조760억원, LG텔레콤 4,940억원 등 총 3조2,130억원의 마케팅 비용을 쏟아 부으면서 영업이익이 금감했다. 방통위가 이통업계에 대해 과당경쟁 대신 투자를 통한 일자리 창출을 강력 주문한 것도 마케팅 경쟁을 완화시키는 요인이 될 것으로 보인다. 최시중 방통위원장은 지난 21일 이통사 사장단과의 간담회에서 “과도한 보조금으로 삼성전자, LG전자 등 대기업만 큰 이득을 취하고 있다”며 이통사에게 마케팅 비용을 줄일 것을 요구했다. 하지만 일각에서는 KTF가 3G 가입자수 1위를 고수하기 위해 추석 이후 다시 가입자 증대 드라이브를 걸 수도 있다는 목소리가 나오고 있다. 현재 KTF와 SKT와의 3G 가입자수 차이는 20만명 가량으로 연말께 1,2위 역전이 예상되고 있다. 업계 관계자는 “KTF 입장에서 3G 1위를 뺏기려 하지 않을 공산이 크다”며 “이 때문에 추석 이후 보조금 확대에 나설 가능성을 배제할 수 없다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >