|

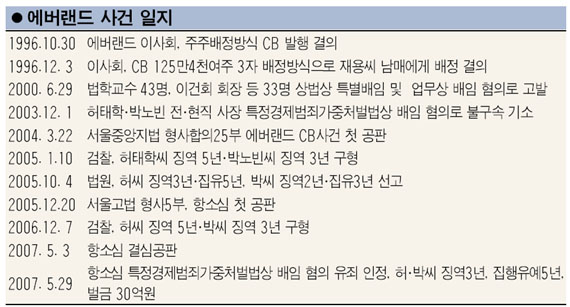

에버랜드 전환사채(CB) 저가발행 사건과 관련, 법원은 허태학ㆍ박노빈 전ㆍ현직 사장에 대해 1심에 이어 항소심에서도 유죄를 인정했다. 임원들이 자신들에게 맡겨진 회사 재산을 부당하게 삼성그룹 후계자 이재용씨에게 넘겨줘 회사에 손해를 끼친 것은 위법행위라는 점을 법원이 인정한 것이다. 이와 함께 이건희 삼성그룹 회장의 장남인 이재용씨에게 회사 지배권이 넘어가는 첫 단계부터 불법이 있었다는 것을 의미하는 것으로 삼성 경영권 승계 과정에서 두고두고 논란이 될 전망이다. ◇“이사회 CB 발행결의 무효”=이번 재판의 최대 쟁점은 ‘CB 저가발행이 회사에 손해를 끼쳤는지, 이 과정에서 이사들의 배임이 있었는지’였다. 삼성 측은 CB 저가발행은 주주들의 문제일 뿐 회사의 손해는 없으므로 배임죄가 아니며 CB 가격도 적정했기 때문에 문제가 없다고 주장했지만 인정되지 않았다. 재판부는 그러나 “CB 가격이 높았다면 회사에 더 많은 자금이 유입됐을 것이므로 헐값과 적정 가격의 차액만큼 손해를 입혔다”며 유죄를 인정했다. 특히 재판부는 “최소한 에버랜드의 적정 주가는 1만4,825원 이상이며 이재용씨는 약 186억원 이상인 주식을 96억여원에 인수해 차액인 89억4,000만원의 이익을 챙겨 그만큼 회사에 손해를 끼쳤다”며 특경가법을 적용했다. ◇이 회장 등 공모 여부 판단은 유보=법원은 전ㆍ현직 사장의 유죄를 인정하면서도 이 회장 등을 비롯한 그룹 임원들이 주주들과 공모했다는 검찰 주장에 대해서는 구체적 판단을 내리지 않았다. 재판부는 “피고인들이 암묵적으로 공모해 저질렀거나 적어도 미필적 고의는 있었다고 인정된다”고 밝혔다. 그러나 재판부는 “검사는 피고인들의 범행이 미리 주주들과 공모해야 성립하는 범죄라고 주장했지만 피고인들이 기존 주주들과 공모했다는 것에 대해서는 전혀 공소사실에 포함시키지 않았고 (공모 여부와 관계 없이) 기존 사실만으로도 업무상 배임죄는 성립한다”며 ‘공모’ 여부는 구체적 판단을 밝히지 않았다. 결국 법원은 ‘검찰이 기소하지 않은 것은 심판하지 않는다’는 ‘불고불리(不告不理)의 원칙’을 원용해 명확히 특정되지 않은 사실에 대해 구체적인 판단을 내리지 않은 것으로 볼 수도 있다. 이에 따라 그룹 경영권이 넘어가는 일에 대해 계열사 경영자 2명이 독단적으로 결정했다고 믿기 어렵다는 비판 여론이 여전한 상태여서 향후 ‘공모’ 여부에 대한 확인과 입증은 검찰의 몫으로 남게 됐다. 검찰이 당초 직접 이 회장을 기소하지 못해 사건 실체에 대한 법원의 제대로 된 판단을 기대하기 어려웠다는 지적도 많아 향후 검찰의 수사가 이 회장에 대한 소환조사로 이어질지 주목된다. 검찰의 한 관계자는 이에 대해 “에버랜드 CB 가격은 최소 8만5,000원임에도 1만4,825원으로 산정한 재판부의 판단을 납득하기 어렵다”며 “재산범죄는 액수가 중요한데 그 차액만큼은 무죄를 인정한 것”이라며 상고할 뜻을 내비쳤다. ◇도덕성 논란은 불가피=법원 판결로 이재용씨의 에버랜드 지분을 둘러싼 도덕성 논란은 불가피할 전망이다. 또한 이재용씨 지분 취득의 적법성을 둘러싼 논란이 해소되지 않을 경우 주주들이 차액지급 소송을 내거나 삼성그룹 관계자를 상대로 손해배상 소송을 내는 방안, 공정거래위원회가 불공정거래 행위로 규정해 시정명령을 내리는 방안 등이 이론적으로 가능하다. 당시 CB 발행으로 손해를 본 주주들이 손해배상을 청구할 수도 있다. 이미 참여연대가 이건희ㆍ현명관씨 등 제일모직㈜ 전ㆍ현직 이사 및 감사 15명을 상대로 에버랜드 CB를 실권함으로써 회사에 손해를 끼쳤다며 주주대표소송을 제기한 상태다. ◇에버랜드 CB 3라운드=에버랜드 전ㆍ현직 사장에게 1심보다 높은 형량이 선고된 항소심 판결에 대해 변호인 측이 상고 의사를 밝힘에 따라 공은 대법원으로 넘어갔다. CB 저가발행으로 이사들의 배임행위가 성립되는지, 회사에 가능한 많은 자본이 확충돼야 하는지, 배임의 ‘공모’를 인정할지 등 핵심 쟁점에 대해서는 대법원의 해석으로 남게 됐다. 이에 따라 에버랜드 CB 사건의 최종 판결은 내년 이후에나 가능할 전망이다. 사건 관계자들이 불구속 상태인 경우 항소심 선고에서 대법원 선고까지 2년 넘게 걸리는 사건도 허다한 만큼 대법원의 최종 판단까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >