|

정권이 바뀔 때마다 에너지 정책이 춤을 추면서 주요 에너지 대국에서 한국의 입지도 좁아지고 있다. 전문가들은 "미국발(發) 셰일가스 혁명으로 에너지 시장이 재편되고 있는데 한국만 여전히 중동에 집착하고 있어 쏠림 현상을 해소해야 한다"고 지적하고 있다. 실제로 지난해 우리나라의 원유 수입 비중을 살펴보면 중동 의존도가 86%에 달해 불균형이 심각한 실정이다.

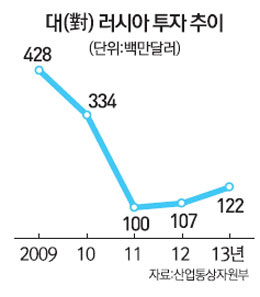

한국의 에너지 영토가 좁아지고 있는 대표적인 사례가 러시아다. 글로벌 에너지 시장에서 러시아가 에너지 강국으로서 자리를 굳히고 있지만 정작 우리 기업의 러시아 진출 실적은 초라하다. 이명박 정부 때 의욕적으로 러시아에 진출했던 우리 기업들 대부분이 앞다퉈 짐을 싸는 형편이다.

최근 러시아 에너지 기업인 메첼사(社)와 손잡고 극동 지역 유연탄 개발을 추진하던 포스코는 최근 사업중단을 결정했다. 이 회사는 탄광 근로자 3,000여명이 묵을 수 있는 숙소 공사에 착수했으나 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다시 정권을 잡은 뒤 사업 자체가 중단돼 결국 일부 손해를 보게 됐다. 포스코의 한 관계자는 "메첼사가 자신들의 재정여건을 이유로 사업중단을 통보해왔다"고 설명했다.

우리나라의 대표적 에너지 공기업인 한국석유공사와 한국가스공사도 지난해 모두 러시아에서 철수했다. 가스공사의 경우 지난 2009년 8월 현지 법인을 설치하고 3명의 직원을 파견하는 등 의욕적으로 사업을 구상했으나 지난해 11월 결국 철수 결정을 내렸다. 연해주 도시가스 사업의 지분을 일부 매입하는 등 성과도 있었으나 공기업 경영정상화 바람에 밀려 더 이상 사업을 이어가기가 어려웠다는 게 가스공사의 설명이다. 석유공사 또한 지난해 러시아 현지 사무소 상주 인원을 모두 철수했다.

에너지 기업 관계자들은 무엇보다 정부의 지원이 미비하다고 한목소리로 지적한다. 행정부의 불확실성이 크고 가스프롬 같은 국영 에너지 기업이 시장을 독점하는 러시아의 특성상 정부 차원의 지원이 없으면 사업을 진행하기가 사실상 어렵다는 것이다. 한 에너지 공기업 관계자는 "러시아에 사무소를 열어두고 연구를 진행해가며 조금씩 성과를 내던 차에 정부가 바뀌면서 몇 년간의 투자가 무위로 돌아갔다"며 아쉬움을 드러냈다.

최근 에너지 개발 붐이 일고 있는 '검은 대륙' 아프리카 역시 우리나라 입장에서는 불모지에 가깝다. 중국·일본·미국 등 주요 국가들이 앞다퉈 아프리카 투자를 확대하는 것과는 사뭇 다른 모습이다. 실제로 일본은 아베 신조 정권이 들어선 지난해 5월 도쿄로 남아프리카·모잠비크·보츠와나 등 아프리카 15개국 자원담당 장관들을 불러 20억달러의 투자를 약속했다. 중국의 아프리카 '선점'에 일본이 적극 대응하고 나선 것이다. 특히 아프리카의 경우 전통자원인 석유·가스 외에도 희토류 등 희귀자원이 풍부해 자원업계의 마지막 '블루오션'이라는 평가를 얻고 있다.

미국 역시 아프리카 투자 확대에 열을 올리고 있다. 버락 오바마 미국 대통령은 지난 5일 아프리카에 대한 330억달러 규모의 투자계획을 발표했다. 2000년대 초반부터 자원외교 차원에서 아프리카에 공을 들여 대륙 곳곳에 오성홍기를 꽂아둔 중국을 견제하기 위한 조치다. 반면 우리나라의 지난해 기준 대(對)아프리카 투자는 3억7,900만달러에 그쳐 전체 투자액 대비 1.3%에 불과한 실정이다. 그나마도 발전소 건설 등 플랜트 중심으로 일부 투자가 진행되고 있을 뿐 자원에 대한 직접투자는 사실상 제로(0)에 가깝다. 산업통상자원부 관계자는 "시장 규모나 자원 현황을 봤을 때 아프리카의 잠재력이 매우 크지만 적극적인 진출을 추진하기가 어려워 자칫 실기할 우려가 있다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >