|

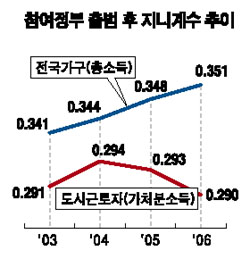

참여정부 출범 이후 20조원에 가까운 복지 예산을 쏟아부었음에도 불구하고 빈부 격차는 도리어 악화된 것으로 나타났다. 청와대는 빈부 격차가 지난 2005년을 고비로 나아질 기미를 보이고 있지만 국민연금과 각종 세금을 중심으로 한 정부의 이른바 분배 지향적 정책을 통해 이룬 결과 치고는 초라한 편이다. ◇거꾸로 간 양극화 해소=참여정부 들어 복지 분야에 쏟아부은 예산은 총 19조2,000억원. 하지만 빈부 격차 지표들의 성적표는 불량하다. 지니계수의 경우 전국 가구의 총 소득을 기준으로 할 때 참여정부 출범 초기인 2003년 0.341에서 지난해에는 0.351로 나빠졌다. 청와대가 경제협력개발기구(OECD)의 사용 지표라면서 새롭게 내세운 가처분소득(소득-직접세 및 사회보장세)을 기준으로 할 때도 2003년 0.324에서 지난해에는 0.325로 악화됐다. 범위를 좁혀 도시근로자 가구만의 소득을 기준으로 할 때도 2003년 0.298에서 지난해 0.303으로 나빠졌다. 청와대는 2004년 0.304까지 나빠졌다가 지난해 0.303으로 다소 완화됨 점을 강조했지만 이만으로 빈부 격차가 해소되고 있다고 단정짓기에는 무리다. 청와대는 특히 도시근로자의 가처분소득을 기준으로 하면 2003년 0.291에서 지난해 0.290으로 낮아졌다고 하지만 중ㆍ상류층으로부터 세금을 더 거둬들여 얻은 결과라는 점에서 소득의 하향 평준화라는 비판도 제기된다. 소득5분위 배율도 마찬가지다. 전국 가구의 5분위 배율은 2003년 7.23에서 지난해 7.64로 나빠졌고 도시근로자만의 5분위 배율로 산정할 때만 2003년 4.65에서 지난해 4.63으로 다소 완화됐다. ◇노 대통령, ‘복지’ 화두로 세 결집(?)=노무현 대통령은 최근 민주복지 국가를 화두로 던졌다. 평창 한우마을을 방문해서는 국민연금 등의 차등화론을 꺼내기도 했다. 이런 시점에서 청와대가 이례적으로 가처분소득이라는 생소한 기준을 내세워 빈부 격차가 해소되고 있다고 강조한 점은 주목할 만하다. 연말 대선을 앞두고 지지세력을 결집시키기 위한 포석이라는 해석이 자연스럽게 나오는 이유다. 부동산과 남북 문제 등에 이어 복지를 대선의 쟁점으로 띄우라는 메시지를 범여권에 던지고 있는 셈이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >