|

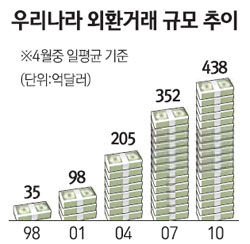

지난 8월 한달 동안 서울외환시장에서 원ㆍ달러 환율이 하루에 10원 이상 오르내린 날은 8일에 이른다. 한달 거래일(22일)의 3분의1 이상 환율이 극심한 일일 출렁거림을 겪었다는 얘기다. 이 같은 원화의 심한 변동성은 글로벌 금융위기를 전후해 우리 외환시장이 '유리알 시장'이 됐다는 얘기임과 동시에 외국인, 특히 헤지펀드를 중심으로 한 투기자본의 놀이터가 됐다는 뜻이기도 하다. 외환시장의 한 딜러는 "우리 외환시장의 변동성은 아시아 다른 통화에 비해 3~4배에 이른다"며 "시장 상황이 불안할 때면 원화의 변동성은 눈에 확 띌 정도"라고 설명했다. 한국은행이 1일 내놓은 국제결제은행(BIS)의 '세계 외환 및 장외파생상품 거래 규모'를 보면 우리나라의 하루 평균 외환거래 규모는 4월 기준 438억 달러로 3년 전보다 24% 늘었다. 주요 53개국의 평균 거래량이 같은 기간 20% 늘어난 것보다 많다. 덕분에 세계외환시장에서 우리나라가 차지하는 비중은 0.8%에서 0.9%로 조금 커졌고 순위에서도 13위로 3년 전보다 5계단 올라갔다. 장외 금리파생상품시장의 거래규모 역시 3년 전 54억 달러에서 107억 달러로 두 배나 늘어 세계시장 평균 증가율(24%)을 훨씬 웃돌았다. 수치상으로만 보면 우리 외환시장이 비로소 경제규모에 걸맞게 커지고 있다는 점에서 환영할 만하다. 오히려 우리나라의 명목 국내총생산(GDP)이 지난해 말 현재 8,300억 달러로 전세계 58조 달러의 1.4%인 점을 감안하면 시장이 더 커져야 한다는 주장이 설득력을 가질 수 있다. 하지만 실상을 보면 찝찝한 부분이 적지 않다. 거래량이 늘어난 것은 바로 우리 외환시장이 그들에게 많은 '먹을 거리'를 제공하기 때문이라는 얘기다. 우리 외환시장을 비판하는 사람들은 이를 두고 '투기자본의 놀이터'라고 지적하기도 한다. 실제로 BIS의 이날 자료에서는 외환거래가 증가한 이유로 가장 먼저 헤지펀드를 적시했다. 연기금 및 보험사 등 기타 금융기관의 거래가 활발해진 탓도 있지만 무시로 드나드는 외국인들에게 그만큼 먹기 좋은 시장이라는 뜻이기도 하다. 연초에는 강만수 대통령 경제특보를 포함한 정부 고위당국자들조차 투기자본 경계령을 공공연하게 드러내기도 했다. 최근 기준금리를 올렸음에도 시중의 장기채권 금리가 떨어지는 것 역시 이런 흐름과 맞닿아 있다. 결국 방법은 외환시장 거래규모 증가에 걸맞게 안정성을 확보할 수 있는 장기적인 안목의 프로그램을 만드는 것밖에 없다는 결론이 나온다. 외환 전문가들은 외은 지점에 몰려 있는 거래주체를 다양화하는 한편 2금융권 등의 시장참여를 실질적으로 늘리는 방안 등을 모색하라고 주문했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >