|

|

재정 통한 소득재분배↓… 멕시코·칠레에도 뒤처져

나라살림 빨간불… 증세도 마땅찮아 정책여력 약화

근로장려세제 등 '자립지원형' 복지에 초점 맞춰야

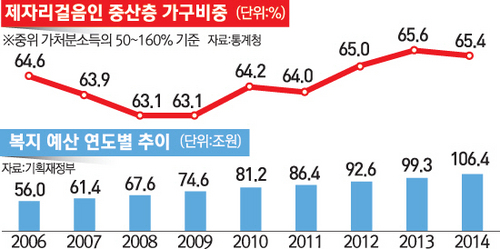

지난 2006년 우리나라 전체 가구에서 중산층(중위 가처분소득의 50~150% 기준)이 차지하는 비중은 64.6%였다. 9년이 흐른 지난해 중산층 비중은 65.4%에 불과하다. 9년 동안 단 0.8%포인트가 늘었을 뿐이다. 이명박 정부가 목표로 제시한 중산층 70% 달성은 겉돌기만 했고 박근혜 정부는 '중산층 70%'를 공약으로 내세웠건만 임기 반환점을 돈 현시점까지 목표 달성은 요원하기만 하다. 이렇다 할 맞춤형 정책도 없다시피 하다. 그런데도 9년 동안 복지·고용 분야에 정부가 쏟아부은 돈은 725조 5,000억원. 어려운 나라 살림살이에 적자 국채까지 찍어가며 중산층 살리기에 나섰지만 사실상 공회전하고 있었던 셈이다.

오준범 현대경제연구원 연구원은 "취약계층에 대한 재정정책의 중산층 제고 효과가 더 확대될 수 있도록 정책의 효율성을 높일 필요가 있다"며 "일할 능력이 있는 가구에 대한 취업 지원을 강화하고 일하는 저소득층에 대한 정책을 확대해야 한다"고 말했다.

재정정책으로 중산층을 두텁게 하려면 저소득층에 대한 공적연금·기초연금·기초생활급여·실업급여 등 각종 사회수혜 제도가 필수다. 이른바 재정을 통한 소득재분배다. 저소득층에게 최저생계비를 보장하고 우리 경제를 지탱하는 중산층의 비중을 높이는 데 효과가 크기 때문에 경제성장률을 높이는 것만큼 중요하다. 하지만 우리나라는 재정정책으로 저소득층을 중산층으로 끌어올리는 데 거의 낙제점이다.

2011년 기준 우리나라 저소득층 비중은 재정정책 이전 17.3%, 재정정책 이후 15.2%로 나타났다. 재정정책으로 저소득층을 2.1%포인트 줄이는 데 그친 것이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 꼴찌로 1위인 아일랜드(31.7%포인트)의 15분의1 수준이다. 멕시코(6.0%포인트), 칠레(4.7%포인트)도 우리나라보다 높았다. 재정정책을 통한 소득재분배 기능이 상대적으로 미약하다는 얘기다.

더구나 무상보육·급식, 기초연금 등 보편적 복지정책으로 관련 예산은 계속 눈덩이처럼 불어나는데 나라 살림은 이러지도 못하고 저러지도 못하는 '사면초가' 상태다. 2012년 이후 세수 결손이 3년째 이어져 나라 곳간은 이미 말랐다. 저성장이 고착화하면서 세수 여건도 당분간 나아질 기미가 보이지 않는다. 경기 여건이 좋지 않은데다 세금에 대한 국민적 반감이 높아 증세도 마땅치 않다. 현대경제연구원에 따르면 우리 국민 가운데 절반(46.7%)은 계층 상승의 가능성을 높이기 위해 가장 바람직한 정부 정책으로 '고소득층 세금 확대를 위한 중산층·서민층의 복지 확대'를 꼽았다. 하지만 추가로 세금을 더 내는 것에는 53.3%만이 그렇다고 대답해 부정적인 입장을 밝혔다. 그나마 국가채무비율이 다른 나라에 비해 상대적으로 양호한 수준이라지만 빠른 증가세를 고려하면 나랏빚을 더 내는 것도 여의치 않다.

전문가들은 재정정책의 효율성을 높이려면 보편적 복지를 선별적 복지로 전환하고 정책의 타깃을 보다 명확하게 해야 한다고 지적했다. 근로장려세제(EITC)처럼 적은 비용으로 중산층 제고 효과를 높일 수 있는 '자립지원형' 정책이 대표적이다. 근로장려세제는 저소득 근로자가 일을 할 경우 일정 비율의 장려금을 세금 환급 형태로 지급하는 제도다. 2008년 도입된 후 5,000억~7,000억원 규모로 운용되다 그나마 올해 자영업자까지 대상에 포함되면서 예산이 1조3,700억원으로 늘었다.

전병목 조세재정연구원 조세연구본부장은 "보편적인 복지정책은 돈은 많이 들지만 받아야 할 사람이 정확하게 받고 있는지 알 수 없다"며 "1960년대 미국이 EITC를 처음으로 도입했던 것도 이 같은 의문이 사회적 공감대를 얻었기 때문"이라고 말했다. 그는 이어 "재정정책이든 조세정책이든 보편적으로 적용하는 것보다 타깃을 정확히 해서 운용을 해야 소득재분배 효과가 크다"고 말했다.

/특별취재팀=김정곤 차장(팀장), 최형욱 뉴욕특파원, 이상훈·이연선 차장, 박홍용·구경우·김상훈·이태규·조민규 기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >