|

'디플레이션의 전조인가, 일시적 하락인가.'

물가 상승률이 지속적인 하향세를 보이면서 우리나라 경제가 일본과 같은 디플레이션(물가하락이 경기침체의 골을 깊게 하는 것)의 늪에 빠지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 지금은 그런 단어를 쓰기에는 다소 낙관적인 상황이지만 침체가 깊어지고 장기화할 경우 디플레이션 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 지적도 없지 않다.

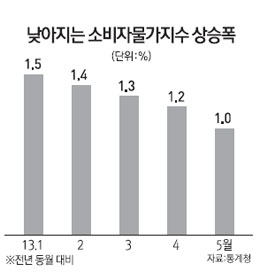

3일 통계청이 발표한 지난 5월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 1.0% 상승했다. 이는 외환위기 여파로 사상 최대의 불황을 겪던 1999년 9월(0.8%) 이후 13년8개월 만에 가장 낮은 수치다.

이로써 소비자물가 상승률은 지난해 11월 이후 7개월째 1%대를 유지했다. 상승률 자체도 점차 낮아지고 있다. 지난해 11월 1.6%에서 꾸준히 하락해 1.0%까지 내려왔다. 이대로라면 다음달에는 0%대로 진입할 공산이 크다.

더욱 심각한 것은 전월 대비 수치다. 소비자물가 상승률은 3월과 4월 2개월 연속 마이너스를 기록했다. 5월에는 0%로 다행히 마이너스를 면했으나 물가기조가 완전히 하락세로 돌아선 것으로 해석될 수 있는 대목이다.

이처럼 물가가 제자리걸음을 하는 것은 농산물 및 석유류의 가격 하락과 민간소비 부진이 겹친 탓이다. 공급과 수요 모두 위축됐다는 얘기다.

정부는 '디플레이션 걱정은 없다'며 우려를 일축하고 있다. 양호한 기상여건으로 농산물 가격 하락과 국제유가 하락이라는 외부적 요인 탓에 물가가 하락한 만큼 디플레이션과는 거리가 멀다는 것이다. 오히려 "무상보육 확대와 공공서비스 가격 안정도 물가안정에 기여했다"고 자평하기까지 했다.

실제 농산물과 석유류를 제외한 근원 인플레이션율은 전년 동월 대비 1.6%, 전월 대비 0.4% 올라 소비자물가 상승률보다 높았다.

하지만 반론도 만만치 않다.

한 국책연구소 연구위원은 "물가 상승률은 2%대를 유지하는 것이 가장 바람직하다"고 말했다. 그는 "대부분의 선진국이 물가 상승률 하한선을 2%로 잡고 있는데 그 이유는 1%대를 유지하다가 자칫 디플레이션으로 빠질 수가 있기 때문"이라며 "한번 디플레이션에 빠지면 다시 헤어나오기는 쉽지 않다"고 설명했다. 한국은행도 물가안정목표 하한선을 2.5%로 설정하고 있다.

관건은 향후 물가전망이다. 소비자물가의 선행지표 격인 생산자물가 상승률은 올해 들어 마이너스 흐름을 지속하고 있다. 생산자물가는 통상 2~3개월의 시차를 두고 소비자물가에 반영된다. 더구나 글로벌 경제 회복이 지연되면 소비위축과 유가하락이 겹치면서 물가 하락세가 가속화될 수 있다. 반면 여름 장마철 이후 농산물 가격 상승과 하반기 공공요금 인상이 가시화될 경우 물가가 다시 오름세로 돌아설 것이라는 관측도 적지 않다. 정영식 삼성경제연구소 연구위원은 "전반적으로 부진한 경기상황이 물가하락에 반영된 만큼 향후 금리인하를 비롯한 통화ㆍ재정정책으로 대응할 필요가 있다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >