|

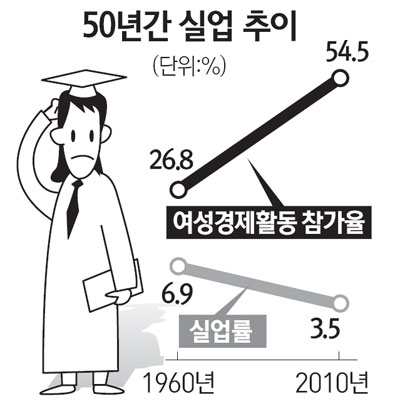

'6.98%와 3.5%.' 지난 1960년 말과 2010년 6월 말의 실업률이다. 50년의 세월 동안 무수한 변화가 일어났지만 두 시점만 비교하면 실업률이 절반가량 줄어들었다. 다른 수치들도 비슷하다. 26.8%에 불과하던 여성의 경제활동참가율은 54.5%로 높아졌다. 전체 취업자에서 자영업자가 차지하는 비중도 46.8%에서 23.6%로 뚝 떨어졌다. 경제발전이 반영된 결과다.

그러나 숫자 뒤에는 불편한 상대적 비교가 숨겨져 있다. 여성의 경제활동참가율이 높아졌다지만 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중에서는 꼴찌다. 자영업자 비율 역시 마찬가지. 무엇보다 심각한 점은 50년 전에는 아예 단어조차 존재하지 않았던 청년실업이다.

삼성경제연구소가 최근 발표한 보고서에 따르면 청년층(15~29세)의 체감 실업률은 무려 23%로 공식적인 청년 실업률 8.3%의 3배에 이른다. 청년 4명 중 한 명은 사실상 실업 상태라는 얘기다. 청년실업은 젊은이들의 문제를 넘어 차세대 성장동력원 상실로 이어질 수 있다. 가까운 미래의 핵심 소비계층과 조세부담층이 엷어지기 때문이다.

졸업을 앞둔 대학생 H(28)씨는 "경제성장의 한복판에서 상대적으로 수월하게 취업한 이전 세대에 비해 요즘 젊은 층은 취업에 관한 한 '저주 받은 세대'라는 생각이 든다"고 말했다.

주식시장 상장 종목이라야 달랑 17개였던 1960년으로부터 50년이 흐른 오늘날 상장사는 1,780개사로 늘어났으나 일자리도 과연 그만큼 많아졌을까. 풍요 속의 빈곤, 양극화 속에서 젊은이들의 어깨는 처져만 간다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >