|

한국이 세계 6위의 제조업 대국으로 성장하며 국민 소득 2만 달러를 넘어서는 데는 '산업의 혈액'인 전기를 값싸게 공급한 영향이 컸다. 경쟁 국가와 비교해 저렴한 가정·산업용 전기요금은 일반적인 삶의 질을 높은 것은 물론이고 산업 경쟁력 제고에도 힘을 보탰다.

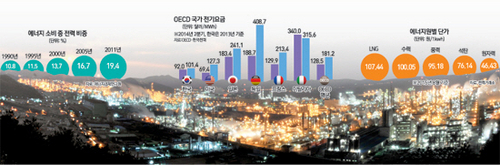

문제는 워낙 싼 전기료에 익숙해 진 탓에 에너지 과소비 구조가 고착화 되고 있다는 점이다. 실제 빌딩에서는 1차 에너지로 하는 가스 냉방 대신 전기냉방을, 가정과 상점은 가스레인지에서 전기레인지로, 산업현장에서 기름으로 돌리는 자가발전기를 멈추고 값싼 전기를 공급받기에 이르렀다. 그 결과 에너지원별 소비에서 전력이 차지하는 비중은 1990년 10.8%에서 2013년 19.4%로 두 배 가까이 뛰었다. 전기복지사회를 떠받치느라 전력 단가가 낮은 석탄 화력과 원자력발전에 기대는 사이 신재생에너지와 에너지 신산업이 꽃필 환경은 조성조차 되지 않고 있는 셈이다.

김정인 중앙대 경제학과 교수는 "전기요금을 올려야 신재생에너지발전과 화력발전의 단가차이가 줄어들어 신산업이 클 수 있다"며 "전기요금을 올리지 않으면서 에너지 신산업을 키우자는 것은 모순"이라고 꼬집었다.

◇정권마다 준조세 '전기료' 누르기 악순환=95.1%. 지난 2013년 전력공급회사인 한국전력의 원가율이다. 한전은 발전회사가 석탄·가스·원자력 등으로 만든 전기를 100원에 사서 4.9원씩 손해 보며 팔고 있다. 우리 전기요금은 다른 나라와 비교해도 비정상적으로 낮다. 한국의 가정용 전기요금은 MWh당 101달러, 산업용은 92달러 수준으로 OECD 평균(산업 128·가정 181달러)보다 현저히 낮다. 가정용은 세계 최대 전력 소비국인 미국보다 20%, 유럽 최대 소비국인 독일보다 75% 싸다. 산업용은 일본과 독일의 50% 수준에 불과하다. 유가가 가파르게 오르며 에너지수입액이 증가하던 2008년과 2011년 지나치게 싼 전기료를 바로잡을 기회가 있었지만 정부는 이를 날려버렸다. 당시 이명박 정부는 물가 안정을 내세워 추경을 통해 적자가 쌓인 한전에 6,000억원을 지원해 전기요금 인상을 최소화했고, 2011년 이후에도 국제 에너지 가격 상승에 한참 못 미치는 가정용 7%, 산업용 20%가량을 인상하는 데 그쳤다. 박근혜 정부는 2013년 11월 전기요금을 올렸지만 2년도 채 안 된 지난달 서민 부담을 이유로 다시 한시 인하했다. 박주헌 에너지경제연구원장은 "그간 전기료를 물가 대책의 연장선에서 접근해왔는데 이런 관점을 탈피해야만 한다"고 지적했다.

◇전기료, 단계적 인상 통해 신산업 토대 다져야=전문가들은 전기료에 시장 기능이 작동하지 않는 것이 문제라는 입장이다.

에너지 수급과 무관하게 전기료를 바라보는 탓에 전기료 인상 얘기만 나오면 서민 살림살이와 기업 경쟁력에 주름살을 지운다며 반발부터 하는 실정이다. 한전은 한전대로 적자를 키우지 않기 위해 kW당 가격이 비싼 신재생에너지보다 싼 석탄이나 원자력을 더 사들일 수밖에 없다. 낮은 전기요금이 전력 다소비를 초래하고 온실가스 감축의 토대가 될 신재생에너지 시장을 외면하는 상황으로 치닫고 있는 셈이다.

양준모 연세대 교수는 "이대로면 온실가스 감축 시대인 '포스트 2020'에 대응하기 어렵다"며 " 전기료에 신재생에너지와 에너지 신산업 육성을 위한 탄소세를 부과하거나 발전소가 없이 전력을 많이 소비하는 대도시는 요금을 높이고 발전 지역은 낮추는 지역별 전기요금제 등을 도입하는 등 대책을 적극적으로 강구해야 한다"고 말했다. 박 원장은 "전기료는 기본적으로 글로벌 시장의 수급에 맞춰 움직일 수 있게 신축적으로 조정돼야 한다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >