|

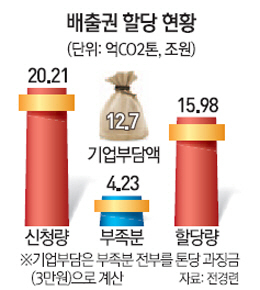

당장 내년 1월부터 온실가스배출권거래제가 시행되면서 기업들이 '에코(eco) 리스크'에 떨고 있다. 정부가 할당한 배출가능 물량이 턱없이 부족한 탓이다.

전문가들은 2015년 할당량을 조정하기는 힘들겠지만 최소 2016년분부터라도 온실가스배출전망치(BAU)를 전면적으로 손질해 기업들의 숨통을 틔워줘야 한다고 지적했다. 환경부도 이와 관련해 '포스트 2020' 계획을 짜면서 2015~2020년 BAU를 다시 검토할 예정인 만큼 이번 기회에 산업경쟁력을 고려해 기본틀을 바꿔야 한다는 얘기다.

14일 정부와 재계에 따르면 환경부 온실가스종합정보센터는 이달 중 민간 전문가들과 함께 2020년 이후의 온실가스배출 전략을 세우고 이미 짜놓은 2015~2020년 BAU를 재점검하기 위한 회의를 열 예정이다. 내년 상반기 중 재검토 결과가 나올 예정이지만 환경부는 BAU 전면수정은 고려하지 않고 있다. 이에 앞서 정부는 지난 2009년 기업들의 2005년 온실가스 배출치를 바탕으로 오는 2020년까지의 배출량을 계산해 이 중 30%를 줄이겠다는 로드맵을 발표했다.

이에 대해 재계와 전문가들은 이번 기회에 BAU를 전면 재산정해 기업들의 부담을 줄여야 한다고 주장하고 있다. 할당과정에서 정부가 기업의 인정량을 공개하지 않은데다 BAU 측정 자체도 너무 오래돼 현실성이 낮다는 이유에서다. 특히 지난해 발표된 제2차 국가에너지기본계획에서 2035년까지 원자력발전 비중을 기존의 41%에서 22~29%로 대폭 낮춰 온실가스 배출량이 늘어날 수밖에 없는 상황이다.

이에 따라 재계에서는 정부의 30% 감축목표 자체를 바꿔야 한다는 목소리가 커지고 있다. 현재 중국은 2030년을 전후해 온실가스 배출량 동결을, 미국은 2025년까지 2005년 대비 26~28% 감축안을 제시한 상태다. 정부가 30% 감축이라는 도그마에 빠져 기업을 골병들게 한다는 말도 그래서 나온다.

김태윤 전국경제인연합회 팀장은 "30%라는 숫자가 어떻게 나왔는지 제대로 설명할 수 있는 사람도 없고 미국이나 중국을 생각하면 너무 높은 수치"라며 "배출부족분에 대해서는 무조건 과징금으로 내야 하는데 이는 기업을 하지 말라는 얘기"라고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >