|

|

제일모직과 삼성물산의 합병이 17일 주주들의 압도적인 찬성에 힘입어 성사되면서 이재용 삼성전자 부회장의 친정(親政)체제는 보다 공고해질 것으로 전망된다.

합병안이 통과되더라도 신승으로 끝날 경우 엘리엇 측이 소송 등으로 끈질기게 괴롭히면서 불안정성을 키울 수 있었는데 예상 밖 압승을 거두면서 이 부회장의 승계작업에도 한층 속도가 붙을 수 있게 된 셈이다.

이런 상황을 반영해 재계에서는 이날 합병을 '이재용 시대'의 개막으로 보는 분석까지 나온다. 아버지인 이건희 삼성 회장이 가지고 있던 삼성생명공익재단과 삼성문화재단 이사장직을 지난 5월 물려받아 상징적 입지를 다진 가운데 합병 성사에 따라 그룹 전반에 대한 실질적 지배력도 강화됐기 때문이다. 재계의 한 관계자는 "명실상부한 삼성그룹의 리더가 된 이 부회장이 경영능력을 보여줄 시험대에 오르게 됐다"고 설명했다.

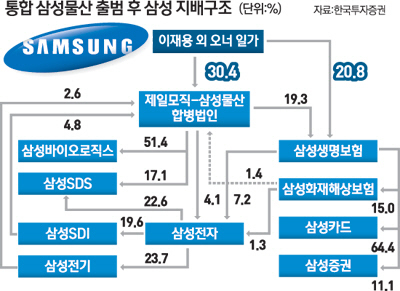

◇삼성전자 실질 지배력 강화=이날 합병에 따라 이 부회장은 통합 삼성물산의 지분 16.5%를 보유한 1대주주로 올라서게 됐다. 여기에 이부진 제일모직 사장(5.5%)과 이서현 호텔신라 사장(5.5%), 이 회장(2.9%)의 지분을 모두 더하면 오너 일가의 삼성물산 지분이 30.4%에 달해 경영권을 위협 받을 가능성도 사실상 사라졌다.

더욱 중요한 포인트는 삼성전자 등 그룹 계열사에 대한 이 부회장의 지배력이 강화됐다는 점이다. 삼성물산은 삼성전자(4.1%), 삼성SDS(17.1%), 삼성엔지니어링(7.8%), 제일기획(12.6%) 등의 지분을 보유한 주요 주주다. 이 부회장은 특히 삼성전자 보유지분이 0.57%에 그쳐 어떤 식으로든 보유지분을 늘려야 한다는 지적이 제기돼왔다.

그룹 지배구조가 단순화된 것도 이 부회장으로서는 '호재'다. 통합 삼성물산 출범 이전 삼성의 지배구조는 '제일모직→삼성생명→삼성전자→삼성물산·삼성전기·삼성SDI→제일모직'으로 복잡하게 구성됐으나 앞으로는 '삼성물산→삼성전자·삼성생명'의 구도로 비교적 단순해져 굳이 지주회사로 전환하지 않더라도 실효 지배력을 발휘할 수 있게 됐다. 삼성의 한 고위관계자는 "지주회사 전환을 위해서는 최대 수십조원의 자금을 쏟아부어야 하는데 장기과제로는 몰라도 단기적으로는 실효가 크지 않다는 게 그룹의 판단"이라고 설명했다. 당장은 법적인 지주회사 전환 수순을 밟지 않겠다는 얘기다. 다만 이 부회장의 삼성전자 지배력 강화를 위한 추가 합병 등은 이뤄질 수 있다는 게 삼성 안팎의 예상이다.

◇시험대 오른 경영능력='이재용의 삼성' 시대가 눈앞으로 성큼 다가오면서 이 부회장의 경영능력 역시 본격적으로 시험대에 오르게 됐다.

일단 위기를 헤쳐가는 과단성은 보여줬다는 게 재계의 평가다. 특히 중동호흡기증후군(MERS·메르스) 사태 때 삼성서울병원이 확산의 주범으로 여론의 질타를 받는 와중에 주변의 만류를 뿌리치고 직접 대국민사과에 나서는 '정공법'을 선택해 사태를 수습하는 소방수 역할을 해냈다. 삼성 고위관계자는 "이 부회장이 하루라도 빨리 직접 사과하겠다는 뜻이 워낙 강했고, 결국 그 선택이 옳았던 것 같다"고 말했다.

현시점에서 삼성의 리더인 이 부회장이 풀어내야 할 과제는 크게 나눠 세 가지다. 먼저 오는 2020년까지 통합 삼성물산의 매출을 60조원으로 끌어올리겠다는 '약속'을 지켜야 한다는 지적이 나온다. 삼성물산의 미래 성장가치를 제시해 주주들을 설득한 만큼 이들의 믿음에 보답해야 한다는 논리다. 특히 통합 삼성물산의 자회사가 되는 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스는 그룹 전체의 성장동력과도 밀접한 연관이 있다.

최근 매출이 하향 곡선을 그리고 있는 삼성전자 실적을 다시 끌어올려야 하는 숙제도 안고 있다. 스마트폰과 관련 기기 분야에서는 애플이 격차를 벌리고 있고 반도체 분야에서는 후발주자인 중국이 무서운 속도로 삼성을 따라잡을 채비를 갖추고 있다. 재계에서는 삼성전자가 기존 사업구도를 원점에서 그릴 정도의 대대적인 혁신에 나서야 한다는 목소리가 나온다.

계열사 사업구조 재편 역시 이른 시일 내에 마무리해야 한다. 삼성테크윈 등 4개 계열사를 한화에 매각하며 과감한 구조조정을 밀어붙였지만 삼성중공업과 삼성엔지니어링의 합병이 무산된 후로는 '칼끝'이 무뎌진 것 아니냐는 지적도 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >