세계무역의 역사<br>필립 D. 커틴 지음, 모티브북 펴냄<br>"메소포타미아서 선사시대 원거리 무역" 증명<br>고대 中·印·아리비아 상인 운송시스템도 소개<br>유럽중심의 무역사 경제인류학 관점 재구성

500여년전, 세계최고의 갑부는 누구였을까. 기록 하나를 보자. '몇몇 귀족은 엄청난 부자로 이름을 떨쳤는데 금을 8.2톤이나 소유한 사람도 있었다.' 당시 유럽 전체 금광의 연간생산량과 맞먹은 규모의 금을 소유한 귀족의 국적은 말레카 해협에 위치한 조그만 토후국. 국운이 한창 뻗어나가던 스페인이나 포르투갈도, 영국이나 네덜란드가 아니다.

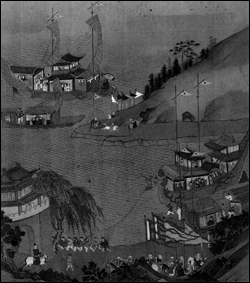

오늘날 말레이시아 땅에 있는 말레카 토후국의 귀족이 금을 쌓게 된 비결은 상업. 대규모 선단을 동원한 해상무역 덕분이다. 아시아 전체의 무역규모에 비하면 이 귀족의 선단도 극히 일부였다. 중국과 인도, 아라비아 상인들은 정교하게 엮어진 대규모 해상운송망을 운영했다.

이쯤에서 의문을 품을 만 하다. '대항해시대 이후 세계무역을 지배한 것은 서구'라는 고정관점 탓이다. 신간 '세계무역의 역사'는 이런 선입견을 거침없이 허물어 버린다. 유럽 중심의 시각으로 굳어진 경제사ㆍ무역사를 경제인류학의 관점으로 재구성했다.

경제인류학이란 원시경제나 부족경제 또는 비서구사회의 생산과 교환, 재분배를 연구하는 학문. 인류학에서 파생돼 점차 영향력이 높아지고 있는 새로운 분야다.

저자인 ?립 커틴 존스홉킨스 대학 역사학과 명예교수는 경제인류학이라는 프리즘으로 고대 사회에서 아프리카, 중남미, 아시아 경제권의 교역시스템을 낱낱이 파헤쳤다.

저자에 따르면 유럽인이 전매특허로 여겼던 원거리 무역은 선사시대부터 존재했다. 메소포타미아에서 800킬로미터 떨어진 곳에서 생산된 돌그릇이 생산현장보다 메소포타미아에서 가장 많이 발굴된다는 점, 출토지역이 우즈베키스탄에서 시리아까지 분포한다는 점은 직업상인들에 의해 작동하는 도시에 대한 공급망과 원거리 무역망의 존재를 말해주는 대목이다.

유럽이 본격적으로 바다에 나선 후에도 아프리카나 아시아 상인들은 유럽상인의 보조로서가 아니라 역내 무역의 주력으로 활동했다. 책에 나오는 수많은 자료가 이를 증빙한다.

간과했거나 고정관념에 빠져 제대로 알 수 없었던 무역의 역사가 책을 통해 재현된다. 아쉬운 것은 중국과 일본은 물론 오키나와의 무역까지 소개되는 데 비해 한국이 등장하는 장면은 일본의 대외무역에 대한 설명에 붙은 단 한 줄 뿐이라는 점.

책은 역사나 경제사 책으로 일독할 만 가치는 물론 미래를 준비하는 나침반이라는 기능도 갖고 있다. 세계경제가 주목하는 중국과 인도의 옛 모습이 담겨 있기 때문이다.책 속에 서진(西進)하는 역사의 사이클이 엿보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >