|

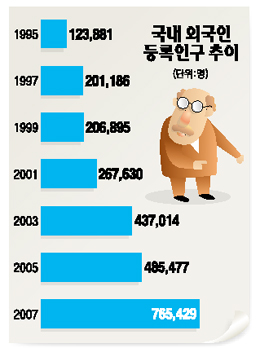

이명박 대통령은 건국 60주년을 맞아 제시한 ‘국민행복시대’의 비전에서 ‘잘 사는 국민’ ‘따뜻한 사회’ ‘강한 나라’를 강조했다. 그러면서 이 대통령은 “대한민국에 태어나 사는 것이 큰 행운이 되도록 만들겠다”고 강조했다. 그런데 여기서 한가지 간과된 점이 있다. 대한민국 국민은 대한민국에서 태어난 사람들만이 아니다. 한국에서 태어나지 않았거나 피부색과 생김새가 다르지만 대한민국 국민으로서 ‘국민행복시대’의 주체가 돼야 할 이들, 국적은 달라도 생활 속에서 우리와 어우러져 살아가는 외국인들도 ‘국민행복시대’에서 배제돼서는 안 된다는 것이다. 한국은 이미 다양한 인종과 문화가 버무려지는 다문화사회로 진입하고 있다. 통계청에 따르면 우리나라의 국제결혼 건수는 지난 1997년 1만2,448건에서 지난해에는 3만8,491건으로 10년 새 3배나 늘어났다. 지난해 한해 동안 결혼으로 탄생한 가족 가운데 10%는 서로 국적이 다른 남녀로 구성된 ‘다문화가족’이다. 농촌에서는 다문화가구가 더욱 활성화돼 있다. 2005년 현재 농촌 남성 가운데 36%는 외국인 신부를 맞이한 것으로 집계됐다. 현재 전체 인구의 2.2% 수준인 국내 외국인 수는 오는 2050년 9%를 넘어설 것이라는 추정이 나오고 있다. 하지만 ‘푸른 눈의 한국인’ ‘검은 피부의 한국인’이 급속도로 늘어나는 것과 달리 이들을 바라보는 시선과 배려는 크게 달라지지 않고 있다. 20세기부터 ‘글로벌 시대’를 외치면서도 선진국과 개도국 출신 외국인에 대한 차별과 문화적 차이에 대한 배척은 여전하다는 것이다. 윤인진 고려대 사회학과 교수는 최근 건국 60주년을 맞아 세종문회회관에서 열린 ‘60일 연속강연’에서 “우리나라는 인구학적으로 다문화사회로 진행 중이지만 문화적 다양성과 사회적 관용성이 떨어진다”고 지적했다. 한국에 거주하는 외국인 여성들이 출연하는 한 TV프로그램에서는 최근 에티오피아 출신의 한 여성이 피부색 때문에 한국에서 겪은 인종차별 사례를 털어놓아 눈길을 끌기도 했다. 인종과 문화의 차이 때문에 언제까지나 ‘이방인’이라는 색안경을 끼고 이들을 바라보는 한 글로벌시대의 선진국으로서 품격과 진정한 ‘국민행복’은 요원할 수밖에 없다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >