|

창조경제의 주역으로 떠오른 벤처창업이 정부 지원에 취해 기업가정신을 잃고 있다는 우려가 나오고 있다.

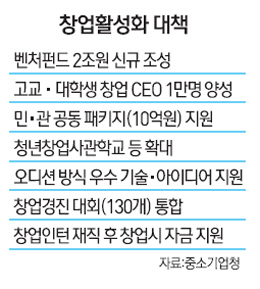

특히 경제혁신3개년계획에서 '창업 대박'을 내세우며 재정 지원을 창업 부문으로 정조준하면서 자칫 창업거품, 또는 퍼주기가 재연되는 것을 막아야 한다는 지적이 높은 상황이다.

이처럼 업계의 우려가 높은 것은 지난 1998년 이후 수년간 당시 김대중 정부가 벤처창업 붐 조성에 나섰다가 코스닥 버블 붕괴, 무늬만 벤처기업 양산 등 각종 부작용을 낳았기 때문이다. 실제로 이미 지난 이명박 정부 때부터 창업지원을 늘리면서 정책자금에만 목매달다 자생력을 잃는 창업기업들이 속출하고 있는 것으로 파악되고 있다.

실제 창업 3년차의 한 업체는 정부와 민간에서 받아오던 지원금이 끊기자 회사 문을 닫아 버렸다. 공모전을 비롯해 7차례 자금수혈을 하며 지원금을 타는 노하우는 늘었지만 정작 기업가로서 거듭나지는 못했기 때문이다.

이 회사 대표는 "정부지원금을 타고 공모전을 수상하는 것이 자랑스럽고 대단하다고 생각했었다"며 "심사를 통과하기 위해 페이퍼워크에 몰두한 시간만 8할이 넘어 아이템을 발전시키는 고민을 할 시간이 없었다"고 토로했다.

지난 한 해 각종 스타트업 대회들이 우후죽순 생겨나자 '어워드 헌터'로 거듭난 사례도 흔하게 볼 수 있다. 대회마다 순위권에 들며 인지도를 높였지만 정작 뚜껑을 열어보면 이렇다 할 성과가 없는 곳이 대부분이다. 오히려 매출이 하나도 발생하지 못한 채 상금으로 근근히 버티는 곳이 더 많은 실정이다.

이에 대해 정작 기업에 투자하는 벤처캐피털(VC) 관계자들은 '빛 좋은 개살구'라며 비판하고 있다.

한 벤처캐피털 관계자는 "제2의 벤처붐이라고 하지만 투자할 곳이 없을 만큼 질적성장은 이뤄지지 않고 있다는 얘기가 여기저기서 들리고 있다"며 "'혹시나'하는 마음으로 대회 수상자들을 살펴보러 행사에 다니곤 하지만 씁쓸히 돌아오는 경우가 허다하다"고 말했다.

이런 이유로 중소업계에서는 "정부지원이 많아질수록 지원금에만 의존해 회사를 키우겠다고 생각하는 안일한 기업들이 늘어나는 것은 경계해야 한다"고 강조하는 분위기다. 정부지원 이전에 기업가정신이 앞서야 한다는 것.

강석흔 본엔젤스 이사는 "실리콘밸리만큼 엔젤투자가 이뤄지지 않는 상황에서 정부지원이 필요한 부분이 있는 것은 맞다"며 "하지만 정부가 기업을 다 먹여 살릴 수는 없듯 스스로 자생력을 키워나가야 한다"고 강조했다.

아울러 벤처업계에서는 창업 양적 증가만 치중할 것이 아니라 세계적 기업으로 성장 가능한 벤처들이 나와야 한다고 입을 모으고 있다.

벤처기업협회 관계자는 "국내 벤처기업들이 글로벌 시장으로 진출하기 위한 인프라가 구축돼야 한다"며 "벤처기업 3만개 시대를 앞두고 있지만 단순히 숫자가 늘어나는 것은 의미가 크지 않다"고 조언했다.

/박재원기자

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >