|

|

|

|

지난 1690년대 무렵 영국에서는 웃지 못할 진풍경이 벌어졌다. 겨울에도 가정마다 난로 수를 줄이는 일이 유행처럼 번지더니 곧이어 집집마다 창문을 막아 없애기 시작했다. 세금을 피하기 위해서였다. 당시 영국은 집집마다 일명 '가옥세'를 거뒀는데 처음에는 가구마다 난로 개수를 세어 그 수에 따라 세금을 매기다가 반발이 거세지자 창문 수에 맞춰 과세했다.

조세전문가들은 300여년 전 가옥세의 촌극이 앞으로 우리나라에서도 재연될 수 있다고 우려한다. 대통령 선거를 앞두고 과도한 복지공약을 경쟁적으로 내놓은 정치권이 이를 감당하기 위해 급진적인 증세까지 검토하는 탓이다. 이러다가는 탈세가 횡행하는 이탈리아처럼 될 수 있다는 것이다. 옛 기획예산처에서 정부개혁실장을 지냈던 고 이계식 박사는 생전 서울경제신문과 만난 자리에서 "(이탈리아 학자인) 마키아벨리는 '아버지를 죽인 사람은 용서해도 돈 빼앗은 사람은 용서할 수 없다'고 했는데 그래서인지 이탈리아에서는 세금을 더 걷으려 할수록 탈세가 더 심해졌다"며 한국 상황과 빗대 우려한 적이 있는데 이것이 현실화할 판이다.

증세의 강도가 지나치면 납세자들의 탈세 유인만 부추기게 된다. 또한 경제성장이 저해될 수 있다. 기업의 투자의욕과 개인의 근로의욕이 감소할 수 있기 때문이다.

이 같은 부작용 없이 세수를 늘리는 것이 우리가 직면한 일곱번째 세제 대변혁의 숙제라는 뜻이다. 이에 앞선 여섯번의 세제 대변혁은 소득세 과표체계를 전면 수술했던 1994년과 1989년을 비롯해 1975년(종합소득세제도 도입), 1971년(국세행정 5개년계획 수립), 1961년(각종 비과세ㆍ감면제도 도입), 1957년(부흥세제) 등이라고 학계는 꼽고 있다.

일곱번째 세제 대변혁의 힌트는 1957년 정신의 회복과 1961년 체계의 반성에서 찾을 수 있다. 경제를 살리는 세제를 만들자는 부흥세제 정신을 경제불황인 현재 상황에 맞게 되살리자는 것이다. 아울러 국가재정을 갉아먹는 선심성 비과세ㆍ감면제도는 백지상태에서 다시 쓰자는 각오를 정부와 정치권이 새겨야 한다는 뜻이다.

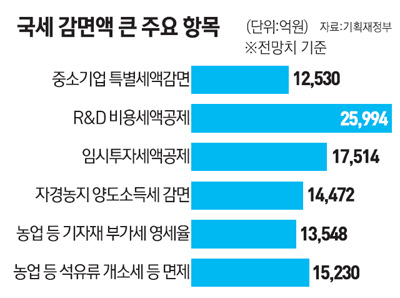

1957년 말 정부가 공포한 세제개편의 핵심인 일명 '부흥세제'의 골간은 법인세와 소득세, 옛 영업세 등 직접세 부담을 경감해 국내 주요 산업의 발전을 유도하자는 것이었다. 가계와 기업의 직접세 부담을 덜어주는 대신 간접세 중심으로 재정수요를 충당하겠다는 내용이 담겼다. 경제학계의 원로인 김동건 서울대 명예교수도 "세율인하가 세수감소를 초래하는 것이 아니라 오히려 세수증대를 일으키도록 유도해야 할 것"이라고 강조했다. 이는 '세율인상 없는 증세'가 필요하다는 역발상인 셈이다. 세율인상 없는 증세의 핵심은 불필요하거나 시급하지 않은 비과세ㆍ감면제도(조세지출)를 대폭 축소ㆍ폐지하는 것이다.

조세지출의 문제는 꼭 혜택을 받아야 할 납세자 이외의 기업이나 가계도 무임승차를 한다는 점이다. 1994년 경제학계의 소동이 대표적인 사례다. 당시 학계에서는 우리나라의 국가총생산 대비 총 연구개발비(R&D) 비중 증가율이 연평균 기준 31.6%로 세계 1위라는 분석이 나와 화제가 됐다. 그대로라면 오는 2020년에는 R&D 지출이 미국마저 따라잡는 게 아니냐는 논란 끝에 밝혀진 진상은 R&D 비중이 부풀려졌다는 것이었다. 기업들이 R&D에 대한 조세감면 혜택을 받기 위해 전혀 무관한 영업비용까지 연구 목적이라고 신고해다는 결론이다. 최근에는 농민 면세유를 불법 판매한 업자가 적발되는 등 선량한 납세자의 호주머니를 터는 비과세ㆍ감면 무임승차자들이 만연해 있다는 게 세무당국자들의 설명이다.

따라서 차기 대선주자들이 굳이 증세론을 펴야겠다면 최소한 모든 조세지출을 제로베이스부터 재검토해 새는 세 부담을 줄이겠다는 약속부터 해야 할 것으로 보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >