|

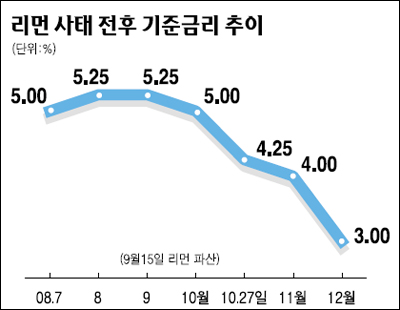

전세계가 인정할 정도로 우리 정책당국은 적절한 대응책으로 다른 나라보다 빨리 금융위기에서 벗어날 수 있었다. 하지만 돌이켜보면 리먼사태가 터졌을 당시에는 갈피를 잡지 못하고 '아마추어' 같은 행보를 연출, 아찔한 위기를 초래하기도 했다. 리먼브러더스에 파산이 닥치기 며칠 전인 지난 2008년 9월4일 국회. 이성태 한국은행 총재는 금융시장 위기를 묻는 의원들의 질의에 대해 "우리가 보유한 미 서브프라임 모기지론 채권은 문제가 없고 현 상황은 세계경제 침체에 따른 불황일 뿐 9월 위기설은 실체가 없다"고 답했다. 부글부글 끓고 있던 글로벌 신용위기의 폭발력을 중앙은행의 수장이 간과한 것이다. 당시 국내외 금융시장은 혼돈 그 자체였다. 2007년 8월 BNP파리바의 펀드환매 중단 조치를 계기로 시작된 서브프라임 부실사태는 글로벌 금융시장을 강타했다. 우리 역시 6월부터 외국인이 33거래일간 주식 순매도 행진을 펼쳤고 달러수요가 급증하면서 환율은 요동쳤다. 특히 9월 8조6,000억원에 달하는 외국인 보유채권의 집중 만기로 '9월 위기설'이 들불처럼 퍼져나갔다. 하지만 당국은 이를 '설(說)'일 뿐이라며 불을 끄는 데만 급급했다. 기획재정부의 한 관계자는 "재정거래 유인이 높아 외국인의 재투자 가능성도 있고 만기 채권이 전액 상환돼도 시장충격은 미미할 것"이라고 말했다. 한은의 한 관계자도 "가산금리가 높지만 은행권의 외자조달은 가능하고 공기업 및 외은지점의 차입규제 완화로 달러공급에도 여유가 생길 것"이라며 달러수급에 문제가 없다고 항변했다. 하지만 예상은 빗나갔고 화약고는 터졌다. 정확하게 위기설 시나리오로 흘러간 것은 아니지만 당국이 상황을 오판한 점은 분명해 보인다. 이는 통화정책도 마찬가지다. 한은은 리먼사태 직전인 8월 기준금리를 0.25%포인트 인상했다. 7월 소비자물가가 5.9%까지 치솟아 인플레이션 기대심리를 잠재우기 위한 불가피한 선택이었다는 게 한은의 설명. 하지만 당시 국제금융시장에 신용위기 경고등이 깜박이는 상태에서 서브프라임의 파장을 제대로 짚어봤다면 그 같은 결론은 나오지 않았을 것이라는 게 시장의 분석이다. 결국 위기를 예측하지 못했기 때문에 사전 대책 역시 기대하기 어려웠다는 얘기다. 한은의 한 고위관계자는 "우리의 정보력으로는 상황 예측에 한계가 있다"며 "사후적인 측면에서 아쉬움이 남는다"고 말했다. 정책 타이밍의 실기는 여기에서 그치지 않는다. 리먼사태가 터진 직후인 17일 국회. 강만수 재정부 장관은 "리먼 문제가 해결된 것은 불확실성이 해소됐다는 측면에서 긍정적이다. 국내 금융기관에 미치는 실질적인 영향도 제한적"이라고 오히려 낙관론을 펼쳤다. 리먼사태가 터졌음에도 여전히 국내에 미칠 파장이나 그 파괴력을 제대로 파악하지 못했다는 얘기다. 그러니 적기 대책이 나올 리도 만무한 법. 그 결과 10월9일 한은은 금리를 5.25%에서 5.00%로 겨우 0.25%포인트 내리는 조치를 취했다. 하지만 이를 비웃 듯 외국인이 국내 자산을 무차별적으로 팔아치우면서 주가가 1,000선 근처로 곤두박질치고 환율은 하루가 멀다 하고 폭등했다. 그제서야 당국의 레이더에도 빨간불이 켜지기 시작했다. 결국 한은은 10월27일 긴급 금융통화위원회를 소집해 금리를 무려 0.75%포인트나 인하하기에 이르렀고 30일 미국과의 통화스와프 계약을 체결함으로써 간신히 발등의 불을 끌 수 있었다. 정책당국의 한 핵심 관계자는 "리먼사태로 외화유동성 충격이 그 정도까지 심각해질 줄은 몰랐다"며 "대외 부문의 취약성으로 인해 속수무책으로 당할 수밖에 없었다"고 토로했다. 사실상 시장 컨트롤 기능이 마비됐다는 고백이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >