|

서울경제는 창간 50주년을 맞아 신(新) 경제백서 시리즈를 연재합니다. 1960년 창간 당시 주력산업의 좌표와 당면 문제를 우리경제의 나아갈 길을 제시한 '경제백서' 시리즈를 오늘날의 시각으로 새롭게 조망한 '신 경제백서'는 과거와 현재를 비교하고 미래 비전을 담을 예정입니다.(편집자 주)

삶과 활동의 터전인 집이 없어 유랑의 발목을 저는 가엾은 '한국의 유목민'이 서울시에만도 75만여명. 1960년 8월1일자 서울경제신문 창간호의 1면에 실린 경제백서 시리즈의 첫 회 '주택난' 기사의 앞머리다.

50년이 지난 오늘날 주택 문제는 얼마나 나아졌을까. 결론적으로 외형은 성장했으나 나아진 게 없다. 뚜렷한 변화도 한 가지 있다. 개인의 재산가치로써 비중과, 거시 경제에 미치는 영향력이 이전과는 비교할 수 없을 정도로 커졌다는 점이다.

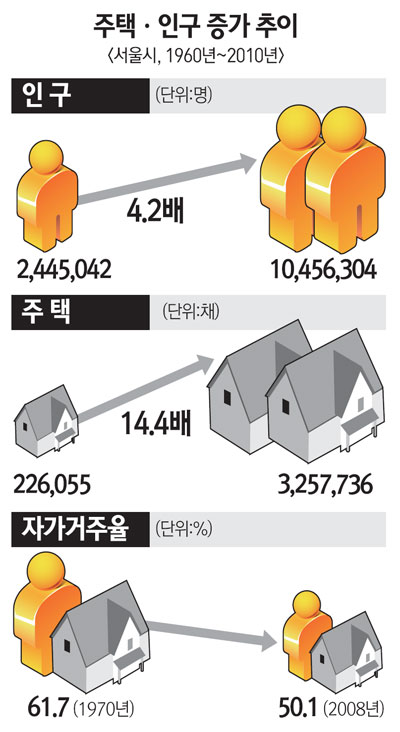

우선 외형을 보자. 1960년 서울의 주택 수는 22만 6,055가구였으나 2009년말 현재는 325만7,736가구. 무려 14배나 넘게 늘어났다. 같은 기간 중 4배 가량 늘어난 인구 증가율을 훨씬 웃돈다. 인구보다 주택의 증가율이 높다면 주택 사정도 좋아졌어야 하는 데 현실은 그렇지 못하다. 오히려 나빠졌다. 50년 전에는 인구의 3분의 1이 무주택자였으나 요즘에는 절반 가량이 내 집이 아니라 전세나 월세로 살고 있다.

주택이 늘어났음에도 주택난이 여전한 이유는 크게 두 가지 때문이다. 첫째는 인구 구조 변화. 핵 가족화와 미혼 가구의 급증으로 1960년 평균 5.47명이던 세대당 인구가 2.49명 수준으로 떨어져 주택 수요가 인구 증가분의 두 배 이상으로 높아졌다. 두 번째는 부의 집중 현상 탓이다. 이미 주택을 보유한 여유 계층이 새로 공급되는 주택을 사들였기에 자기 집에 사는 주택보유율이 떨어져왔다. 한 마디로 그럴싸해진 외형의 그림자 뒤의 집 없는 설움은 나아진 게 없다는 얘기다.

문제는 갈수록 상황이 불투명해지고 있다는 점이다. 주택을 둘러싼 이해관계가 복잡해진 탓이다. 한 푼 두 푼 저축해 내집을 마련하려는 사람들은 집 값이 더 떨어지기를 원하는 반면 더 이상 하락할 경우 부동산 시장은 물론 금융시장 혼란은 물론 경제 전체에 악영향을 줄 것이라는 우려가 상존한다. 부동산과 관련된 금융규제의 완화를 둘러싸고 정부 부처간 다른 목소리가 흘러나오는 듯한 인상을 준 끝에 시행이 유보된 것도 같은 맥락이다.

주택난의 양상은 앞으로도 더 복잡해질 전망이다. 인구 고령화라는 변수 때문이다. 고령화 쇼크가 본격적으로 나타날 2025년 이후 수급 균형 자체가 흔들릴 수 있다. 강산이 다섯 번도 더 변했을 지난 50년. 개인자산 증식의 지름길인 동시에 가난의 증표와 같았던 주택난은 새로운 시대를 맞고 있다. 실수요 위주의 정책 모색은 물론 건설업체의 구조 변화 유도까지 새로운 사고와 정책 접근이 필요해 보인다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >