|

인천에서 제조업체를 운영하는 한은상(가명)씨는 개인 사업자대출 5,000만원의 만기가 다가와 주거래 은행을 찾았다 씁쓸한 경험을 했다. 지난 5월부터 시중은행이 개인사업자에 대한 연대보증을 폐지했다는 소식을 들은 한씨. 사업체를 운영하며 수시로 친인척에 연대보증을 서달라고 호소했던 경험을 더 이상 겪지 않아도 된다는 생각에 한씨의 발걸음은 어느 때보다 가벼웠다. 하지만 창구 직원은 한씨에게 또다시 연대보증인을 세우라고 요구했다. 한씨 회사의 지난해 영업실적이 전년과 비교해 떨어졌다는 이유였다. 한씨는 "은행들이 손 쉬운 채권 회수를 위해 제도 위에 군림하는 것 같다"며 "영세한 중소기업들은 언제까지나 제도적 사각지대에 놓여 있는 셈"이라고 하소연했다.

서울경제신문이 지난해 11월 시중은행들의 무차별적인 중소기업 대출 연대보증 입보 현실을 지적한 후 올 들어 국내 금융계에는 많은 변화가 있었다. 5월부터 시중은행에서 개인사업자에 대한 연대보증이 폐지되고 법인은 실제 경영자만 연대보증을 세우도록 제도가 개선 된 것이다. '보증 잘 못 서면 줄줄이 패가망신'이라는 금융계의 오래된 연대보증의 그늘이 거치는 듯 보였지만 실상은 그렇지 않았다.

연대보증 제도 개선 이후 두 달. 수많은 중소기업들은 연대보증제도가 폐지되는 대신 추가적인 불이익에 고통을 호소하고 있다. 심지어 일부 중소기업들은 여전히 시중은행의 연대보증 폐해에 고스란히 노출돼 있는 것으로 조사됐다.

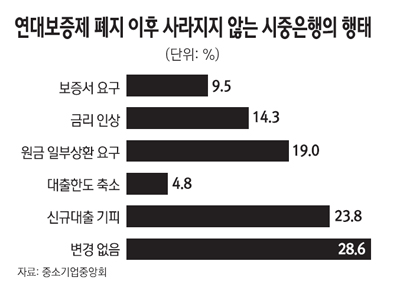

◇사라지지 않는 연대보증의 폐해=중소기업중앙회가 지난달 전국의 151개 중소 제조업체를 대상으로 조사한 결과 대부분의 중소기업들이 시중은행에서 연대보증 제도 개선에 따른 혜택보다 불이익이 더 많았다고 답했다. 응답 기업 중 5월 이후 신규대출 등을 이용한 중소기업은 21.8%였으며 이중 71.4%는 제도개선에 따른 불이익을 경험했다고 했다. 연대보증 폐지에 따른 부작용으로 중소기업들은 ▦은행이 신규대출 기피(23.8%) ▦원금 일부상환(23.8%) ▦금리 인상(14.3%)의 피해를 입었다고 주장했다. 5월 이후 신규대출을 이용한 기업 중 개선된 연대보증 기준을 적용조차 받지 못했다는 업체도 12.0%에 달했다.

은행 내부규정 미완비로 연대보증을 요구(33.3%)하거나 합리적 이유 없이 연대보증을 요구(33.3%)하는 응답자들이 절반 이상에 달해 일선 창구에서 시중은행들의 횡포가 여전한 것으로 나타났다.시중은행의 한 관계자는 "은행 내부적으로 올해에는 리스크 관리 강화에 치중하고 있기 때문에 중기 대출을 늘릴 수 없는 상태"라며 "연대보증을 세울 수 없다면 리스크를 줄이기 위해 신규 대출을 하지 않는 것이 낫다"고 속내를 털어놓았다.

◇시중은행, 영원한 '슈퍼 갑(?)'=정부는 2008년 금융위기 이후 경기활성화 차원에서 시중은행에 중소기업 지원을 강조하고 있다. 하지만 대내외 경기의 불확실성이 커지거나 중소기업들이 자금난을 겪을 때 가장 먼저 우산을 뺏어오던 은행들의 횡포는 여전하다.

실제 올 들어 5월까지 시중은행의 중소기업 대출 순증액은 5조708억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간의 순증액(11조5,105억원)의 절반을 밑돈다. 유럽발 재정위기가 장기화되고 국내 경기 침체로 시중은행들이 가장 먼저 중소기업 대출의 문턱을 높였기 때문이다.

중소기업들이 최근 시중은행의 영업창구를 찾을 때도 각종 애로사항에 진땀을 빼는 사례가 늘고 있는 것도 같은 이유다.

중소기업들은 5월 연대보증 폐지 이후 은행에서 대출을 받을 때마다 높은 금리 및 수수료(20.9%) 때문에 어려움을 겪고 있다고 말한다. 은행 대출 승인시 재무제표 위주의 까다로운 평가(20.5%)나 부동산 담보(16.9%)를 요구하며 리스크를 최소화하려는 은행들의 야속한 행태에 불만을 터뜨리는 중소기업들도 다수이다.

특히 일각에서는 연대보증 폐지가 중소기업들의 자금 융통에 되레 걸림돌로 작용할 수 있다며 금융 당국의 조속한 대응을 당부하고 있는 상황이다. 금융계의 한 관계자는 "올 들어 운용자금 융통을 위해 시중은행을 찾는 중소기업이 전년 대비 2~3배 이상 늘었지만 대출 승인율은 전년도에 비해 턱없이 낮다"며 "연대보증 폐지로 시중은행들이 중기 대출을 되레 줄이고 있어 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >