|

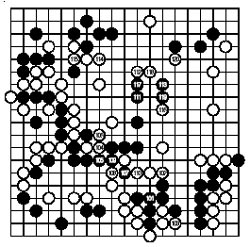

흑3으로 모는 수에 손이 돌아와서는 모든 근심거리가 사라졌다. 이 자체로 흑대마는 완생. 이제 기회를 보아 우하귀의 백을 패로 잡으러 가면 된다. 백으로서는 그쪽을 돌아볼 여유가 없다. 중앙의 흑을 붙들고늘어져 어떤 변수를 찾아내지 않으면 집이 많이 모자라는 형편이기 때문이다. 백12, 14는 혼신의 힘을 모은 총공격. 그런데 후속수인 백16이 엉터리였다. 흑17, 19로 탄탄하게 연결해 버리자 더이상의 공격 수단이 보이지 않는다. 백20으로 떼를 써보지만 썩은 새끼줄로 호랑이를 얽는 것처럼 무모해 보인다. 심정적으로 이미 서봉수는 전의를 읽고 있었다. 백16으로는 무조건 참고도의 백1 이하 14로 차단하고 볼 자리였다. 박영훈은 이 코스를 각오하고 있었는데 서봉수가 너무 쉽게 두어주는 바람에 도리어 맥이 빠졌다고 한다. “막상 그렇게 두어왔더라면 흑이 살 수가 없었나?” 나중에 박영훈에게 물어보았다. “아마 살았을 거예요.” “그럼 백이 그렇게 두었어야 한다는 필연성이 없어지잖아?” “하지만 흑이 살 확률은 7할 정도라고 봐야지요. 백은 7할 아닌 3할에라도 승부를 걸었어야 해요. 실전은 백 퍼센트 백이 지는 코스가 돼버렸으니까요.” /노승일ㆍ바둑평론가

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >