|

이쯤이면 양도성예금증서(CD)의 몰락이라 할 만하다. 한때 시중은행의 주요 자금조달 창구로 이용되던 CD의 발행잔액이 존립 자체가 흔들릴 정도로 줄어들었다. 일부 시중은행의 경우에는 금융당국이 예대율 규제를 도입한 지난 2010년 이후 CD 발행잔액이 10분의1토막까지 난 것으로 파악됐다.

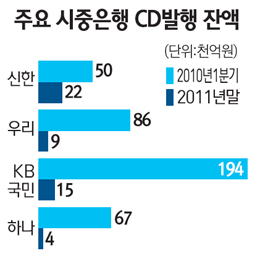

5일 한국은행과 금융계에 따르면 시중은행의 CD 발행잔액은 2010년 1ㆍ4분기 91조3,000억여원에서 지난해 4ㆍ4분기 30조6,000억여원으로 3분의1토막 이 났다.

특히 대형 시중은행의 상당수가 10분의1 토막이 났으며 하나은행은 잔액규모가 6조7,000억원에서 4,000억원까지 내려앉아 사실상 CD 보유 자체가 유명무실해졌다.

우리은행도 8조원이 넘던 데서 1조원 아래로 내려왔고 국민은행도 20조원 가까이 되던 데서 1조5,000억원 수준으로 20분의1 토막 가까이 됐다.

시중은행들의 자금조달에서 CD가 차지하는 비중도 1% 안팎에 머무르는 실정이다.

CD 발행잔액이 큰 폭으로 감소한 데는 당국이 도입한 예대율 규제 여파가 큰 영향을 미쳤다. 예수금 대비 대출금 비율을 100% 이내로 유지하도록 하는 예대율 규제에 따라 시중은행들이 CD 발행보다 예대율 인하에 도움이 되는 정기예금 확보에 나서고 있기 때문이다. 당국이 가계대출 억제를 위해 예대율 규제비율을 더 낮추려는 움직임을 보이고 있어 CD 발행규모는 더 줄어들 것으로 전망된다.

최근에는 CD를 발행하더라도 지표금리로 사용되는 91일물 대신 80ㆍ100일물을 발행하는 것이 보편화하는 추세다. 금융계의 한 관계자는 "91물을 발행하면 당국에서 소명자료 요청이 이어져 기피하고 있다"고 귀띔했다. 이는 지난해 6월 이후 CD 금리가 3.53~3.59%선에 머무르고 있는 이유이기도 하다.

문제는 CD 잔액 자체만 놓고 보면 시장에서의 존재가치가 사라지고 있지만 여전히 주택대출 등의 중요한 지표금리 역할을 한다는 점이다. 당국이 CD의 이 같은 문제점을 개선하기 위해 코픽스(자동조달비용지수) 대출을 내놓았지만 CD는 대출과 채권ㆍ펀드시장에서도 상당한 기능을 하고 있다. 전효찬 삼성경제연구소 수석연구원은 "CD의 대표성이 크게 희석되며 시장을 제대로 반영하지 못하고 있지만 은행이 관행적으로 CD를 지표금리로 채택해 왜곡시키고 있다"며 "대체작업도 지지부진한 상황"이라고 꼬집었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >