저축은행 처리·우리금융 민영화·외환은행 매각등 잇단 '헛발질'

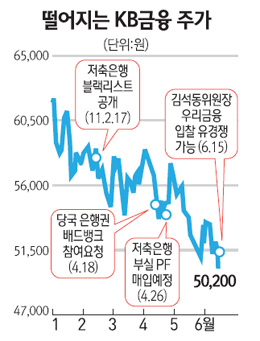

KB금융지주 등 금융지주회사 직원들은 요즘 김석동 금융위원장의 입만 쳐다보고 있다. 김 위원장이 대단한 힘을 가져서가 아니다. 언제 ‘돌발 발언’이 나올지 모르는 탓이다. 산은지주가 우리금융 인수전에서 탈락한 직후인 지난 15일 주한 유럽연합상공회의소(EUCCK) 주최 토론회. 김 위원장은 이날 기자들과 만나 KB금융과 하나금융이 우리금융 인수전에 불참한다는 의사를 밝힌 데 대해 “(우리금융의) 몸값이 올라갈까 봐 그러는 것 아니겠느냐”고 했다.

어느 누구보다 무게감을 갖는 금융당국 수장, 그것도 이헌재 전 부총리 이후 최고의 카리스마를 자랑하는 SD(김 위원장의 영문 애칭)라는 점을 생각하면 그의 발언은 시장에 파장을 가져와야 맞다. 그런데 이상하게도 그의 발언은 이제 긍정적 파문보다 시장에 노이즈를 줄 정도가 됐다. 심지어 “당국과 금융지주사 간에 뒷거래가 있는 것 아니냐”는 말까지 흘러나올 정도다. 금융권 고위관계자는 “왜 금융위원장이 특정 금융사의 인수합병(M&A)을 좌지우지하려는지 모르겠다”며 “이런 발언이 나올 때마다 주가가 하락한다”고 푸념했다.

정책이 시장을 혼란하게 만들고 있다. 정확하게는 강만수 산은지주 회장을 포함한 전현직 관료집단이 시장을 피곤하게 하고 있다.

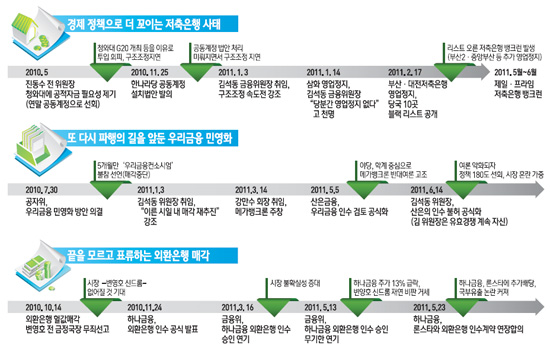

김 위원장뿐 아니다. 저축은행 부실 처리와 우리금융 민영화, 외환은행 매각까지 당국은 중심을 잡지 못한 채 흔들리고 있다. 시장은 당국을 신뢰하지 않고 예금자 및 투자자ㆍ금융사들은 어느 장단에 춤을 춰야 할지 고민하고 있다.

저축은행 부실 사태를 처리한 당국의 행동은 이를 극명하게 보여준다.

진동수 전 금융위원장은 지난해 5월 저축은행에 공적자금이 필요하다고 청와대에 요청했다. 하지만 청와대는 이를 단칼에 잘랐다. 지금은 지식경제부 장관인 최중경 전 경제수석이 강하게 버텼다. 주요20개국(G20) 재무장관회의 등을 앞둔 상황에서 “공적자금의 ‘공’자도 꺼내지 말라”고 했다. 금융당국은 어쩔 수 없이 시간만 버렸다. 결국 10월에 가서야 공동계정이라는 대안을 만들었고 이마저 은행권의 강력한 반발에 부딪혔다. “당국을 따르라”는 식으로 밀어붙였던 것이 화근이었다.

결국 ‘대책반장’인 김 위원장이 투입됐고 1월3일 취임 일성으로 “금융질서를 잡겠다”고 밝혔다. 김 위원장은 ‘속도전’을 외치면서 삼화저축은행을 1월14일 영업정지시켰다. 김 위원장이 너무 방심했던 것일까. 여파는 너무 컸다. 저축은행 업계 전체에 대규모 뱅크런(예금인출 사태)이 발생했다. 당황한 김 위원장은 “당분간 영업정지는 없다”고 천명했다. 하지만 이는 김 위원장의 큰 패착이었다. ★5면으로 계속

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >