|

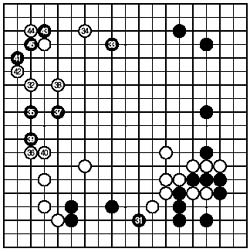

제3보(31~45) 박영훈은 31로 안전을 기했다. 왕밍완은 그럴 줄 알았다는 듯이 즉시 32로 굳혔다. 이렇게 되고 보니 좌변에 흑이 쳐들어가는 수가 마땅치 않다. “뭔가 상대방의 공갈에 넘어간 기분이었어요.” 귀국한 박영훈이 이 바둑을 해설하면서 한 말이었다. 흑31로는 35의 자리에 갈라쳤어야 했다. 하변의 흑이 다소 시달리겠지만 죽지는 않을 말이니까. 박영훈이 33으로 양날개를 펼치자 왕밍완은 여기서 또 한 차례 기묘한 수를 들고나와 소년 박영훈의 해법을 물었다. 백34가 그것이었다. 백34는 우형의 표본으로 되어 있는 형태. 바둑교실에서는 아이들에게 이런 수를 절대 두지 말라고 가르치는 바로 그것이다. 그것을 일본의 본인방(혼인보) 왕밍완이 태연히 둔 것이다. “묘하게도 지금은 그 수가 멋진 수가 되고 있어요.” “그래도 푹 뛰어들면?” “참고도의 백14가 절호점이 돼서 흑이 곤란했요.” 그래서 박영훈은 35에서 37까지로 좌변을 삭감하고 41로 침입했다. 흑43은 크게 살자는 수. 44로 끊겨 아주 난해한 전투가 벌어졌다. /노승일ㆍ바둑평론가

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >