|

|

'눈꽃빙수' 열풍의 주인공 '설빙'의 무분별한 가맹점 확대에 대해 우려의 목소리가 높아지고 있다.

부산 남포동에서 시작해 올해 백화점에도 입성하며 승승장구하고 있는 설빙은 얼음을 갈아 만드는 빙수가 아니라 역발상으로 우유와 연유를 분사해 눈처럼 얼리는 눈꽃빙수로 올여름 디저트시장을 강타했다.

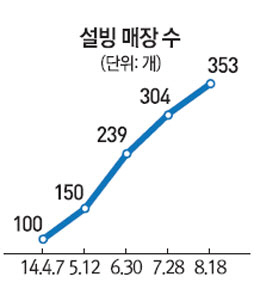

지난 4월 론칭 1년 만에 100호점을 찍은 설빙은 7월 말 300개를 넘더니 18일 현재 353개 매장을 기록하는 등 연내 500호점 계약을 모두 마친 상태로 알려졌다. 국내에서 무서운 속도로 가맹점 수를 늘린 외식 프랜차이즈 기업은 3년 사이에 800개 매장을 오픈한 카페베네가 대표적인데 설빙의 출점속도는 카페베네를 일찌감치 뛰어넘었다. 게다가 설빙의 '미투' 브랜드인 '호미빙' '설국' 등이 우후죽순 생겨나며 출혈경쟁도 시작됐다.

이 같은 설빙의 브레이크 없는 속도전에 대해 외식 프랜차이즈 업계는 근심 어린 눈초리를 보내고 있다. 매출의 90% 이상이 여름 아이템인 빙수에서 발생하는 메뉴의 한계가 일단 가장 큰 문제로 꼽힌다. 겨울 메뉴로 인절미 토스트와 한방차 등을 마련했다고는 하지만 빙수만큼 돌풍이 예상되지 않는데다 대부분 매장이 2층에 자리해 접근성이 떨어진다는 우려다. 이에 따라 "예비 창업자들은 사계절 뚜렷한 한국 기후를 극복할 수 있는 아이템인지 따져보고 10년 이상 사업이 지속될 수 있는지 봐야 한다"는 업계의 조언이 쏟아져 나오고 있다.

프랜차이즈 사업의 성격상 순간 반짝 인기보다는 안정성과 지속가능성이 우선인데 갑작스러운 트렌드의 변화로 인기가 시들해질 경우 그 피해는 고스란히 가맹점주들에게 돌아갈 수 있다는 지적도 설득력을 얻고 있다.

실제로 불닭·찜닭·요거트아이스크림 전문점 등이 빠르게 성장하다 급속도로 쇠락의 길을 걸었다. 특히 지난해 반짝 열풍을 일으켰던 독일 과자 '슈니발렌'의 사례가 대표적이다. 줄을 서지 않으면 먹지 못할 정도로 디저트 업계 화제의 중심에 섰던 슈니발렌의 인기는 사그라져 지금은 과자 이외에 샌드위치·핫도그·빙수·커피·음료 등으로 메뉴를 다양화하며 생존을 위한 몸부림을 치고 있는 게 현실이다.

설빙의 미래를 걱정하는 이유로 위생 문제도 거론되고 있다. 유제품인 우유를 사용해 얼음을 만들기 때문에 사용 후 청결관리가 언제든 불거져 순식간에 소비자가 등을 돌려 브랜드 이미지가 급락할 수 있어 생존에 큰 영향을 미칠 가능성이 있기 때문이다. 벌써 인터넷 포털사이트 등에는 설빙 빙수에서 비닐이나 이물질이 나왔다는 불만의 글과 사진도 늘고 있다.

아울러 업계에서는 프리미엄 버블티 브랜드인 '공차'처럼 브랜드를 키워 수익을 남기려는 이른바 '먹튀 프랜차이즈'로 전락할 가능성도 적지 않다는 지적도 나온다. 2012년 4월 홍익대에 처음 문을 연 공차는 개설 2년 만에 전국에 235개(오픈 예정 포함) 매장을 낼 정도로 급성장했지만 현재 사모펀드운용사를 상대로 1,000억원대 규모의 매각을 진행 중이다. 사모펀드의 성격상 브랜드의 지속가능성이나 가맹점주의 이익 보다는 수익을 내는 데 급급할 것으로 우려돼 브랜드를 믿고 창업한 공차의 가맹점주들이 속 앓이를 하고 있다는 전언이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >