|

|

|

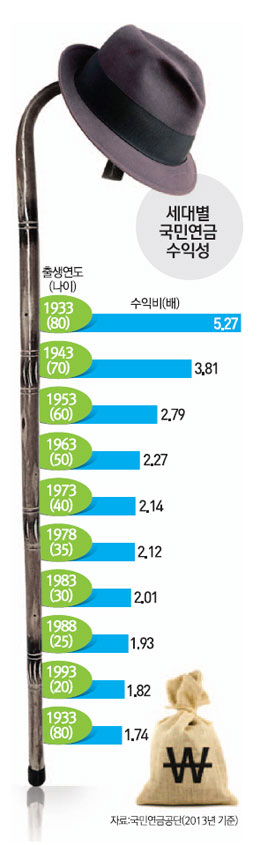

80세가 20세보다 2.5배 이상 이익 보는 구조

기초연금 연계로 장기가입 청년층이 더 불리

포퓰리즘에 개혁 타이밍도 놓쳐 갈등 부채질

# 명문대를 나와 대기업에서 직장 생활을 시작한 최모(63)씨는 퇴직한 지 10년이 넘었다. 은퇴 이후 고정수입이 없어 부인의 수입으로 생활을 이어오다 만 61세가 된 지난해부터 연금 생활자 대열에 합류했다. 최씨는 1988년 국민연금에 가입한 첫 세대다. 현재 국민연금 105만원에다 과거 가입한 연금보험금이 매달 90만원 넘게 나온다. 최씨는 "국민연금 덕분에 미래에 대한 불안감을 한층 덜었다"며 "넉넉하지는 않지만 부부가 생활하는 데 전혀 지장 없다"며 흡족해했다.

# 임모(30)씨는 지난 10년간 직장 생활을 했다. 하지만 대부분 아르바이트 등 임시직에 가까워 국민연금 가입기간은 4년이 채 안 된다. 처음 국민연금을 붓기 시작한 것은 10개월간 텔레마케터를 할 때다. 이후 대학의 계약직 행정조교로 들어가면서 사학연금으로 갈아타야 했고 계약이 해지된 뒤에는 재취업한 중소기업에서 3년간 국민연금을 냈다. 임씨는 "정년인 55세까지 일해도 국민연금을 받는 65세까지 은퇴 후 10년을 더 견뎌야 한다"며 "당장 생활도 빠듯한데 국민연금에 의무가입해 내 돈으로 노인을 부양해야 하는지 모르겠다"고 불만을 터뜨렸다.

국민연금은 국가가 가입자로부터 일정액의 보험료를 받고 이를 재원으로 나이가 들어 소득 활동할 수 없을 때 기본적인 생활이 가능하도록 지급하는 연금이다. 하지만 사실상 일하는 청년세대가 은퇴한 노인세대를 부양하는 세대 간의 의무계약이 돼버렸다.

국민연금 문제는 부양하는 세대가 부양 받는 세대만큼 수가 많지 않다는 데서 시작된다. 저출산 고령화로 노인들의 기대수명이 늘고 있는 반면 일하는 청년들의 숫자는 점차 줄어들고 있기 때문이다. 국민연금 재원이 2050년께 고갈될 수 있다는 경고까지 나오면서 보험료를 높이거나 받는 돈을 줄여야 하는 상황이 돼버렸다. 국민연금이 기성세대와 청년세대의 세대 갈등을 넘어 자칫 계약 거부로 나타날 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

◇세대갈등과 불신 부추기는 연금제도=우리나라는 1988년 국민연금 도입 당시 가입을 독려하기 위해 '덜 내고 더 받는 구조'로 시작했다. 당연히 기금고갈 우려가 커지면서 이른바 '연금개혁'을 두 차례 진행한 상태다. 김대중 정부에서는 급여 수준을 은퇴 전 평균 소득의 70%에서 60%로 내렸고 노무현 정부 때인 2007년에는 다시 40%로 낮췄다. 보험료도 월 기준소득의 3%에서 9%로 올렸다. 그 결과 2013년 국민연금보험공단 통계에 따르면 국민연금에 가입한 80세는 낸 보험료의 5.3배를 연금으로 받지만 20세는 낸 돈의 1.7배만 받는 것으로 나타났다. 80세가 20세보다 2.5배 이상 이익을 보는 셈이다.

여기에 올해 7월 65세 이상 중 소득 하위 70%인 사람에게 월 20만원씩 기초연금이 지급되면서 청년 세대의 불만은 더욱 커졌다. 국민연금 가입 기간이 길수록 기초연금 수급액이 10만원까지 줄어들기 때문이다. 이는 전액 조세로 부담하는 기초연금에 대한 재정부담이 기하급수적으로 늘어나자 최대 100만원에 가까운 국민연금을 받는 사람은 혜택에서 제외해야 한다는 정부 판단에 따른 것이다.

그러나 가뜩이나 국민연금에 대한 불신이 높은 2030세대는 물론 4050세대까지 반발하는 계기가 됐다. 특히 장기간 국민연금을 내기 어려운 비정규직 청년 근로자는 더욱 불리하다. 그전까지 존재했던 기초노령연금 수령액과 기초연금을 비교하면 60세는 74만원이 손해지만 20세는 4,260만원이 손해라는 통계는 청년층의 반발을 가져왔다. 이태형 복지국가청년네트워크 대표는 "이번 기초연금 수정안은 더 오랜 기간 보험료와 세금을 낸 청년 세대의 수급권이 축소된다는 점에서 세대 간 불공평 문제와 연금에 대한 불신을 가져온다"고 지적했다.

◇노인 '표' 의식한 포퓰리즘…반발하는 청년=국민연금과 기초연금을 둘러싼 논쟁은 선거철이 되면 세대 갈등으로 불붙는다. 아직도 인터넷 포털 사이트에는 박근혜 정부의 기초연금 공약이 65세 이상 유권자의 '표'를 겨냥한 전략이었다는 댓글이 줄을 잇는다. 국민연금과 기초연금이 60대 이상에게 유리하도록 예산이 배분되고 20~40대가 관심을 가질 만한 청년 일자리정책이나 보육정책이 후 순위로 밀려나고 있다는 불만이다.

전문가들도 고령화 사회가 되면서 선거에 민감한 복지정책이 노인 위주로 갈 가능성이 높다고 진단한다. 18대 대선에서 60세 이상 투표자 수는 전 세대 중 가장 많은 22.6%를 차지했고 투표율도 높았다.

정치권은 세대 간 대립을 더욱 불 지핀다. 연금정책 같은 민생문제가 선거의 주요 화두가 되는 것은 긍정적이며 각 정당이 세대 간 다른 이해관계를 대변하는 것도 어쩌면 당연하다. 그러나 청년도 장래의 노인이라는 점에서 이 문제를 바라보지 않고 세대를 편 가르는 정치는 문제 해결에 도움이 되지 않는다. 국민연금에 가입하지 못한 독거노인 , 부모의 지원으로 사적연금에 가입한 청년 등 같은 세대 안에서도 양극화가 심한 현실에서 세대만을 기준으로 갈등을 증폭시키는 것은 현실을 흐린다는 지적도 나온다.

특히 연금의 지속가능성을 위한 개혁의 타이밍을 정부와 정치권이 놓치면서 미래세대의 부담은 더욱 늘어나고 있다. 그동안 국민연금 보험료는 3%에서 9%로 올랐는데 선진국의 보험료가 15~28%인 것에 비하면 아직 낮은 수준이다. 정부와 관료들이 연금개혁을 책상머리에 앉아 도식적으로 결정하고 있다는 지적도 나온다. 주은선 경기대 사회복지학과 교수는 "연금 개혁에 민의(民義)가 전혀 반영되지 않고 있다"며 "사회적 논쟁은 있었으나 결국에는 몇몇 전문가와 관료가 결정했다"고 꼬집었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >