|

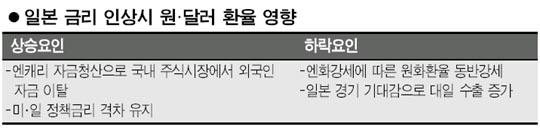

일본이 ‘제로 금리’ 정책을 포기함에 따라 국내에 미칠 영향력에 관심이 쏠리고 있다. 일본이 향후 금리인상을 단행할 경우 엔화 강세가 불가피해 최근 상승세를 타고 있는 원화 환율이 하락(원화 강세)할 가능성이 높기 때문이다. 한국은행은 일본이 금리를 올리더라도 국제금융시장과 국내에 미치는 충격은 제한적일 것으로 보고 있다. 박승 한은 총재는 “일본이 양적 완화정책을 변경해도 그것이 바로 일본 금리 인상으로 연결되지는 않을 것”이라며 “설사 일본이 금리를 약간 인상하더라도 미국과 일본간 금리차가 워낙 크기 때문에 그 충격은 일반이 생각하는 만큼 크지 않을 것”이라고 말했다. 실제 상당수 투자은행(IB)들도 일본 중앙은행이 올해 말이나 내년에 소폭의 금리인상을 단행할 것으로 보고 있다. 때문에 최근 일본이 잇따라 통화완화정책 포기를 시사했음에도 불구하고 엔화 환율은 달러화에 대해 강세를 보이기는커녕 118엔대로 약세를 나타내왔다. 이는 미국의 금리인상 속도가 훨씬 가파를 것으로 예상하는 헤지펀드들이 엔화보다 달러 매수에 더욱 적극적이기 때문이다. 일부 IB는 오는 28일 FRB가 정책금리를 0.50%포인트 인상할 것이라는 전망도 내놓고 있다. 그러나 일본이 막상 금리인상에 나설 경우 누구도 장담할 수 없는 상황에 빠질 수도 있다. 제로 금리인 일본 엔화를 차입해 상대적으로 금리가 높은 국가의 통화나 증시에 투자, 차익을 얻어온 엔캐리트레이드가 청산 압력을 받을 것이기 때문이다. 국내 증시에 들어와 있는 외국인 주식자금 중 엔캐리 자금이 빠져나가는 것도 시간 문제일 수밖에 없다. 더 큰 문제는 엔캐리 자금이 일본으로 환류될 경우 국제유동성이 축소돼 한국의 차입여건이 어려워질 수 있다는 데 있다. 이럴 경우 국내 기업들의 해외차입 금리가 오를 가능성도 배제할 수 없다. 이밖에 지난해부터 기업은 물론 개인에게까지 무분별하게 이뤄져온 엔화 대출에도 비상이 걸릴 것으로 보인다. 한은의 한 관계자는 “일본 금리인상이 외환시장에 미치는 요인이 상반돼 아직 단정하기는 힘들다”며 “가장 중요한 것은 금리인상 속도인데 그렇게 빨리 진전되지는 않을 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “엔캐리 청산으로 국제유동성이 위축돼도 오일머니와 중국 자금을 감안할 때 축소효과는 반감될 수 있다”고 덧붙였다. 박 총재도 “엔캐리 자금은 금리차, 특히 달러와 외화 금리차의 영향을 크게 받는다”며 “미국과 일본과의 금리차가 크기 때문에 부분적으로 청산되더라도 엔캐리 자금의 움직임에 따른 영향에는 한계가 있다”고 설명했다. 그러나 각종 이슈를 선반영하는 국제금융시장의 성격상 변동성은 더 커질 수밖에 없다는 우려가 좀체 가라앉지 않고 있다. 외환당국이 배당금 수요로 최근 오름세를 타고 있는 원ㆍ달러 환율의 장기적인 상승세를 단언하지 못하는 것도 이 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >