|

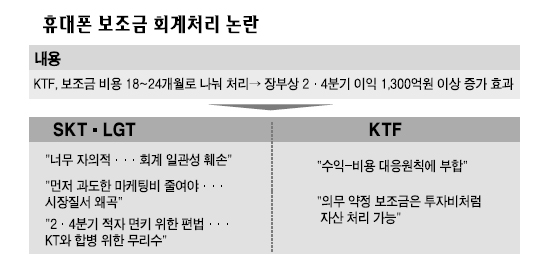

[추천, IT이슈] 이통사, 휴대폰 보조금 회계방식 신경전 KTF, 보조금등 비용 이연처리 방침에 경쟁사 "실적 좋게하려는 의도" 금감원에 공개질의서… KTF선 "문제없다"회계업계 "상법위반 아니지만 일관성 훼손" 이규진 기자 sky@sed.co.kr 3G 등을 앞세워 첨단 모바일 경쟁을 벌이고 있는 이동통신업계가 요즘 휴대폰 보조금의 회계처리 방식을 놓고 신경전을 벌이고 있다. 영상통화 '쇼'를 앞세워 공격적으로 가입자 확대에 나서고 있는 KTF가 보조금 등 판매지원금을 한꺼번에 비용으로 계상하던 것을 의무약정기간인 18~24개월동안 할부방식(이연)으로 처리하려 하자 SK텔레콤, LG텔레콤 등 다른 이통사들이 반발하고 나선 것. 이와 관련 SK텔레콤과 LG텔레콤은 지난 4일 금융감독원에 의무약정제 도입에 따른 보조금 처리에 대해 공개 질의서를 제출했다. 11일 관련업계에 따르면 경쟁 이통사들은 KTF가 2분기 실적을 좋게 만들기 위해 갑자기 회계처리 기준을 변경하는 '꼼수'를 부리고 있다고 지적하고 있다. 실제 KTF는 지난해부터 보조금 지원 등을 합쳐 마케팅 비용으로 1조5,973억원을 쏟아 부으면서 실적이 크게 악화됐다. 지난 1ㆍ4분기에도 4,603억원을 썼다. KTF는 이 때문에 지난 1ㆍ4분기 간신히 205억원의 당기순익을 내는 데 그쳤다. 특히 이번 2ㆍ4분기에는 적자를 면치 못할 것이란 분석이 지배적이지만 KTF는 매달 500억원으로 추정되는 휴대폰 보조금을 줄일 기미가 없다. 상황이 이렇다 보니 상장사인 KTF가 주주이익은 무시한 채 합병 정지작업만 하고 있다는 오해 아닌 오해가 나오는 것도 당연하다. KTF가 1,500억원 이상인 분기별 보조금 지출을 의무약정기간인 24개월로 분할 처리할 경우 회계변경 뒤 첫 분기에 재무제표에 잡히는 장부상 비용은 125억원 가량으로 확 줄어든다. KT와의 합병을 앞두고 있는 KTF로서는 분기 적자를 내는 것을 피하면서도 가입자 확보 드라이브를 유지할 수 있는 '일거양득'의 묘책이 바로 회계방식 변경에 있는 셈이다. 회계업계는 이 같은 KTF의 회계처리 방식에 대해 상법 또는 기업회계기준 위반은 아니라는 의견을 내놓고 있다. 회계원리 가운데 하나인 '수익-비용 대응의 원칙'에 따라 실제로 비용과 수익이 발생한 기간에 맞게 장부에 올릴 수 있다는 것. 하지만 일각에서는 지금까지 발생시점에 보조금 등 마케팅 비용을 처리하던 걸 갑자기 바꾸려 하는 태도는 너무 자의적이라 회계의 일관성이 훼손된다고 지적하고 있다. 이런 논란은 지난 99년에도 있었다. 당시 금융감독원은 의무약정기간에 상관없이 단말기 보조금이 나가는 순간 비용으로 처리토록 의결했다. 하지만 이번에는 시장상황의 변화가 없는데도 금감원이 명확한 입장을 빨리 정하지 않자 경쟁사들의 불만이 커지고 있다. 경쟁사들은 "KTF가 시장원리를 무시하고 마구잡이식 보조금 지급으로 과열경쟁을 부추기고 있다"며 "과도한 마케팅을 위해 회계의 일관성까지 훼손하려고 하는 것은 투자자에게 혼선을 주는 행위"라고 주장하고 있다. 한 업계 관계자는 "KT와의 합병 초읽기에 들어간 KTF가 KT의 막강한 자금을 미리 끌어다 쓰는 격"이라며 "결국 이런 비용은 고객에게 전가돼 통신비 인하 방침에도 역행하는 결과를 낳게 될 수 밖에 없다"고 비판했다. 이에 대해 KTF 관계자는 "기존 보조금과 달리 가입기간을 예상할 수 있고 중간에 해지하면 위약금도 받는 의무약정 보조금은 투자비나 연구개발비처럼 자산(선급 비용)으로 처리한 뒤 감가상각할 수 있다"고 반박했다. 그는 또 "회계처리와 마케팅 비용 집행은 무관하다"며 "의무약정 보조금 지급은 고객에게 더 많은 혜택을 주기 위한 것"이라고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >